EricMackay5 читателей тэги

Автор: EricMackay

#Россия + #trip с другими тэгами

Музей-квартира А.М. Васнецова

На этот раз объединился с Аполлинарием Михайловичем Васнецовым. Он не так известен как старший брат, но особенно дорог любителям истории Москвы и России Раннего Нового времени. Музей очень атмосферный, милые смотрительницы, мне и здесь все очень понравилось.

Находится он в Фурманном переулке, в 10 - 15 минутах ходьбы от Чистых прудов, работает с 10 до 17, в будние дни здесь почти никого нет (по крайней мере, летом), билет - 300 рублей.

скрытый текстАпполинарий Михайлович в 1901 - 1918 годах руководил пейзажным классом Московского училища живописи, ваяния и зодчества и в 1903 году поселился поблизости - в свежепостроенном доходном доме в Фурманном переулке и жил здесь вплоть до кончины в 1933 году.

Фурманный переулок сейчас довольно тихий, однако сто лет назад здесь было не так спокойно - по переулку постоянно курсировали ломовые извозчики, везущие по булыжной мостовой разнообразные грузы от вокзалов на Каланчевской площади на склады в Зарядье и Замоскворечье - с соответствующими звуковыми эффектами. Во дворе дома нередко повлялись бродячие старьевщики, торговцы рыбой, китайцы-фокусники и проч., громко рекламировавшие свои услуги. Аполлинарию Михайловичу вся эта движуха, по воспоминаниям сына, нравилась, напоминая сельскую ярмарку.

Васнецовы (сам художник, его жена Татьяна Ивановна и сын Всеволод) занимали квартиру №21 на третьем этаже. В квартире было пять комнат (гостиная, столовая, спальня, кабинет, детская), комнаты, по нынешним меркам, небольшие, смежные, но с очень высокими потолками.

В 1924 году Васнецовых «уплотнили», оставив им три комнаты. Коммуналка существовала здесь до конца пятидесятых. В 1957 году Всеволоду Аполлинариевичу и его супруге Екатерине Константиновне удалось добиться решения об организации в квартире музея художника. В 1980 году к музею была присоединена квартира напротив, где устроили небольшую галерею.

Музей, таким образом, состоит из двух частей. В квартире №21 восстановлены в изначальном виде три комнаты - гостиная, кабинет и мастерская / столовая. Все вещи тут подлинные.

Гостиная обставлена в стиле ампир. Мебельный гарнитур второй четверти XIX века, старинное венецианкое зеркало. В углу немецкое пианино 1910-х годов - на нем играла хозяйка. На стенах этюды самого хозяина и подарки его друзей - Поленова, Клодта и др. Над диваном два больших портрета - Татьяны Ивановны Васнецовой (подарок ученика и земляка Васнецова - Алексея Исупова, 1911) и девятилетнего Всеволода Аполлинарьевича (написан дядей - Виктором Васнецовым). Около зеркала фотография - ней четверо из шести братьев Васнецовых - Виктор, Аполлинарий, Аркадий и Александр.

Как и у старшего брата, в доме много прекрасной резной мебели выполненной по эскизам самого художника в абрамцевских мастерских и московском Кустарном музее.

В остальные комнаты, к сожалению, попасть можно только с экскурсией и осмотр доступен только наружный.

Кабинет восстановлен по состоянию на 1910 - 1917 годы. На дубовом столе - личные вещи, сытинская карта Москвы. Перед столом кресло-перемет с перекидывающейся спинкой. В углу - «турецкий» диван.

На стене большой зимний пейзаж - «Зимний сон», из нереализованного цикла «Времена года». Слева от него и над диваном два демьяновских этюда - «На погосте. Демьяново» и «Царский пруд. Демьяново». В подмосковном Демьянове Васнецовы до 1917 года снимали летом дачу - в усадьбе Владимира Танеева, брата сомпозитора Сергея Танеева.

При «уплотнении» 1924 года Васнецову, как академику, «дозволили» оставить «лишнюю» комнату - мастерскую. В нее была превращена бывшая столовая. На мольберте вышеупомянутая дача в Демьянове. В углу - раскладной обеденный стол-«сороконожка», с венскими стульями вокруг. На столе стоит старинный сундук-подголовник (XVII век).

На стене, в золоченой раме, картина «Ифигения в Тавриде». Справа вверху, эскиз «Христос-Вседержитель», подарок брата Виктора (создан во время работы над росписями Владимирского собора в Киеве).

В углу у двери - буфет, выполненный в мастерских Троице-Сергиевой лавры по эскизу Аполлинария Михайловича. В углу напротив прекрасный резной шкафчик (похожий на шкафчик в доме Виктора Михайловича, заодно выяснилось его назначение - это оказывается аптечка). Шкафчик, как и два резных табурета, подарок художницы Елены Дмитриевной Поленовой – сестры Василия Поленова.

В оставшихся двух комнатах квартиры после создания музея жили Всеволод Аполлинариевич и Екатерина Константиновна Васнецовы. После смерти Екатерины Константиновны в 1997 году они были присоединены к музею. Здесь сохранена прежняя обстановка быта позднесоветской интеллигентной семьи. Всеволод Аполлинариевич был океанологом-полярником и охотником-любителем - белый медведь, шкура которого висит на стене был добыт на Новой Земле.

В квартире №22, расположенной напротив мемориальной, до исторического материализма проживал адвокат, позднее была страшная коммуналка на 8 персон. В 1980 году ее передали музею и в 1983 году здесь была открыта небольшая галерея. Здесь же находятся касса и небольшой сувенирный магазин.

Первый зал галерии - «Родина».

На одной из стен серия акварелей «Моя Родина». В тяжелых 1918 - 1919 годах, сидя в голодной замерзающей Москве, художник, в качестве психологической компенсации, рисовал родное вятское село Рябово - по памяти и детским рисункам.

Здесь же одна из более ранних работ - цветная автолитография «Двор удельного князя» (1908 - 1909), выполненная для издания Иосифа Кнебеля «Картины по русской истории».

В витрине у окна сохранившиеся вещи из родного дома - ручка, магнит и чернильница, коллекция окаменелостей собранная юным Аполлинарием, офорты с видами родного села и пр.

У другой стены - прекрасный большой буфет, выполненный по эскизу художника в мастерских Кустарного музея (часть большого гарнитура из 18 предметов). Прекрасная резьба, окошки сделаны из слюды.

Справа от двери в следующий зал часть расписного стеллажа из мастерской на Мясницкой. Закончив работу, Васнецов обычно чистил палитру - расписывал остатками красок столы, стеллажи и табуретки.

Следующий зал - «Пейзаж».

Здесь представлены пейзажи выполненные на Урале, в Крыму, Париже и проч. В витрине личные вещи художника (бинокль и проч.) и карта, на которой отмечены места где он писал этюды. В золоченой раме на стене большое полотно «Элегия» (1893), высоко оцененое современниками.

Зал «Пейзаж» как-то незаметно перетекает в зал «Москва и окрестности». В одном углу напротив «Элегии» еще пейзажи Парижа, а в другом уже московские. Стол и стулья из того же гарнитура, что и большой буфет.

Главным украшением зала, да и всей галерии, являются, конечно, мои любимые прекрасные «Гонцы».

Интерес к истории старой России пробудила у художника работа над иллюстрациями к «Песне о купце Калашникове», юбилейного издания 1891 года. С 1900 года он был членом комиссии по сохранению древних памятников Московского археологического общества, с 1906 года - действительным членом Общества. С 1919 года - председателем, позднее почетным председателем Комиссии по изучению Старой Москвы. В 1920-е годы Васнецов практически полностью посвятил себя теме Москвы. Художник сотрудничал с Московским коммунальным музеем (теперь - Музей Москвы), для которого создал серию акварелей, рассказывающих о развитии города.

В зале «Москва» представлены несколько эскизов к известным «московским» картинам.

«Воскресенский мост в конце XVIII века» (1926)

«Мясницкие ворота. Уличное движение в XVII веке» (1926)

«Стены деревянного города. Старая Москва» (1920)

«Красная площадь в конце XVII века» (1925)

В 1922 году А.М. Васнецов выполнил серию автолитографий на основе своих исторических акварелей.

«На крестце в Китай-городе»

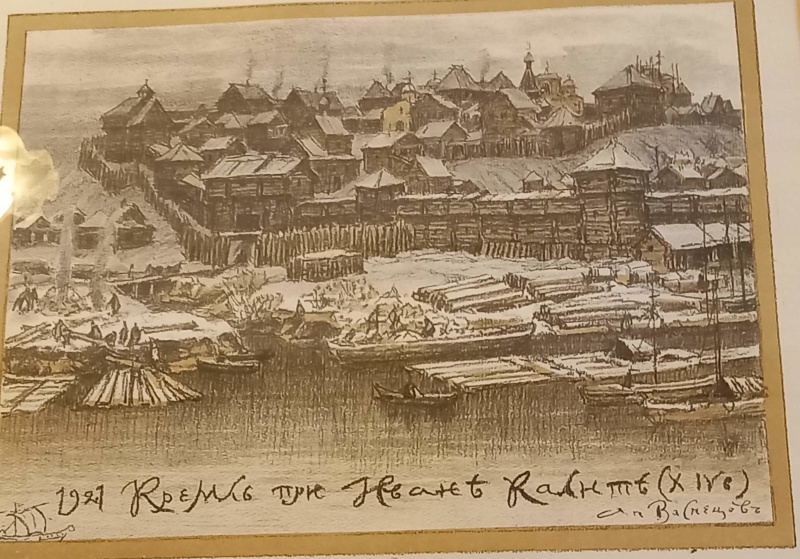

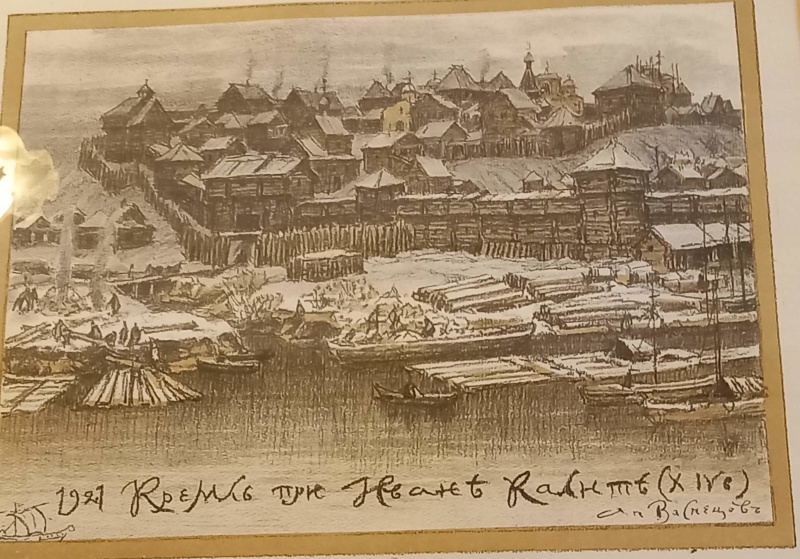

«Кремль при Иване Калите»

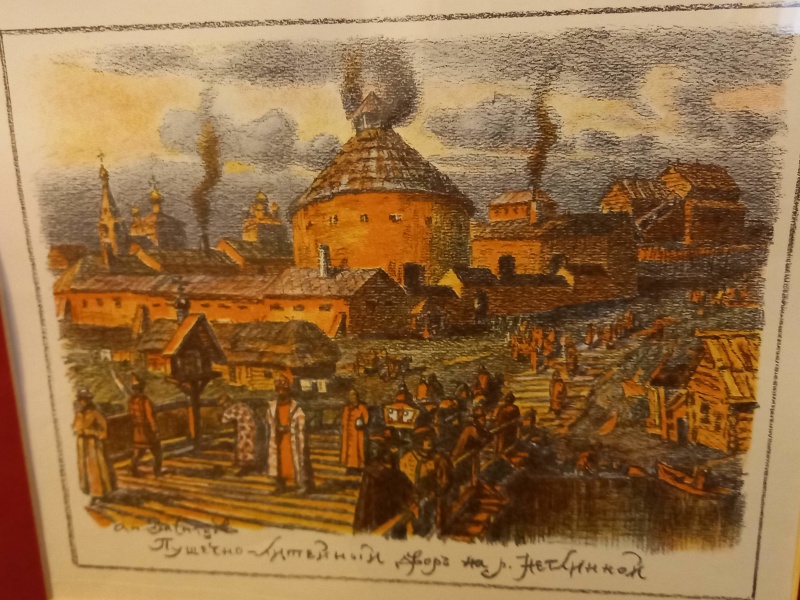

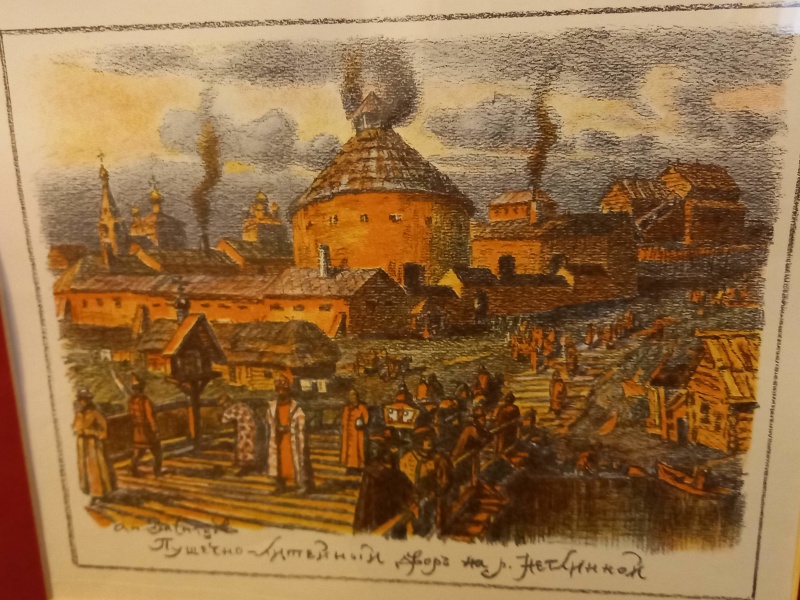

«Пушечно-литейный двор на Неглинной»

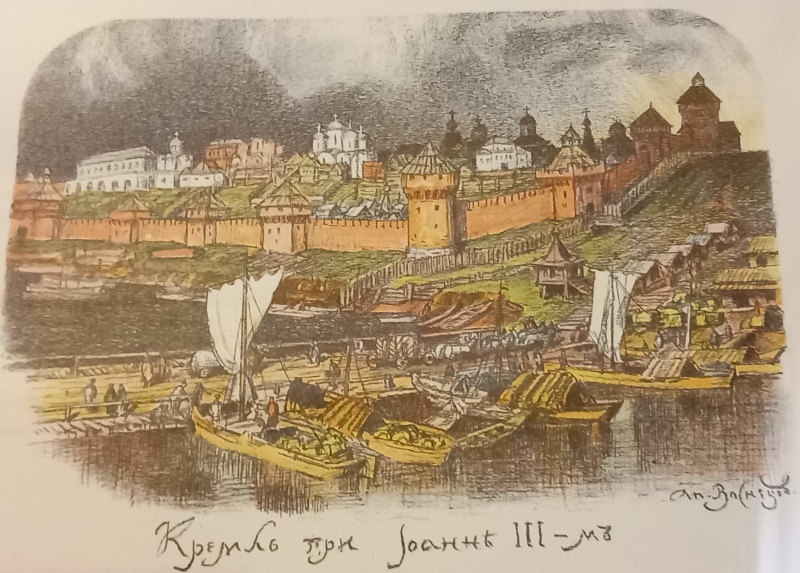

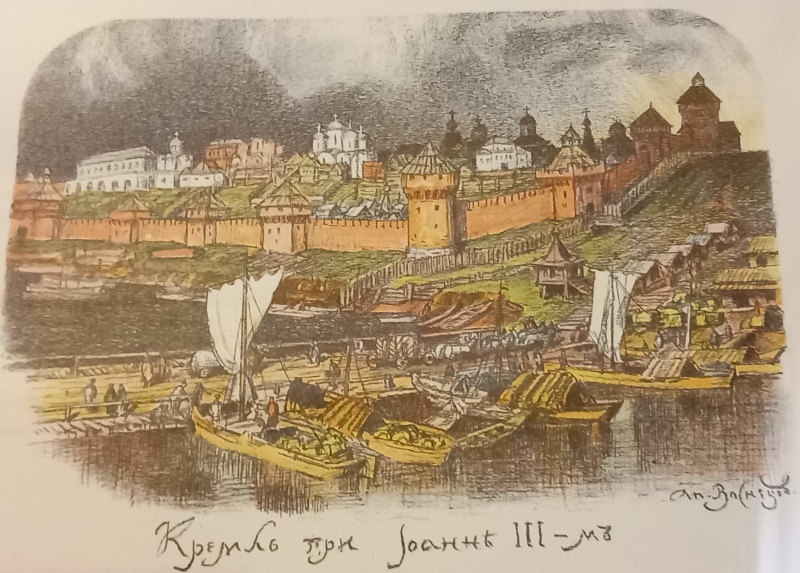

«Кремль при Иване III»

Здесь же небольшая акварель «Сухаревская площадь. У водоразборного фонтана, 1870» (1926)

И этюд «Облака и золотые купала» (1920) - погибший Симонов монастырь.

Еще один буфет и стулья из вышеописанного гарнитура.

Здесь же почему-то прекрасный пейзажик «Абрамцевские дали» (1882 - 1885)

И большая картина «Всё в прошлом / Шум старого парка» (1926), написанная под впечатлением от смерти старшего брата Виктора, которую Аполлинарий Михайлович перенес очень тяжело.

Находится он в Фурманном переулке, в 10 - 15 минутах ходьбы от Чистых прудов, работает с 10 до 17, в будние дни здесь почти никого нет (по крайней мере, летом), билет - 300 рублей.

скрытый текстАпполинарий Михайлович в 1901 - 1918 годах руководил пейзажным классом Московского училища живописи, ваяния и зодчества и в 1903 году поселился поблизости - в свежепостроенном доходном доме в Фурманном переулке и жил здесь вплоть до кончины в 1933 году.

Фурманный переулок сейчас довольно тихий, однако сто лет назад здесь было не так спокойно - по переулку постоянно курсировали ломовые извозчики, везущие по булыжной мостовой разнообразные грузы от вокзалов на Каланчевской площади на склады в Зарядье и Замоскворечье - с соответствующими звуковыми эффектами. Во дворе дома нередко повлялись бродячие старьевщики, торговцы рыбой, китайцы-фокусники и проч., громко рекламировавшие свои услуги. Аполлинарию Михайловичу вся эта движуха, по воспоминаниям сына, нравилась, напоминая сельскую ярмарку.

Васнецовы (сам художник, его жена Татьяна Ивановна и сын Всеволод) занимали квартиру №21 на третьем этаже. В квартире было пять комнат (гостиная, столовая, спальня, кабинет, детская), комнаты, по нынешним меркам, небольшие, смежные, но с очень высокими потолками.

В 1924 году Васнецовых «уплотнили», оставив им три комнаты. Коммуналка существовала здесь до конца пятидесятых. В 1957 году Всеволоду Аполлинариевичу и его супруге Екатерине Константиновне удалось добиться решения об организации в квартире музея художника. В 1980 году к музею была присоединена квартира напротив, где устроили небольшую галерею.

Музей, таким образом, состоит из двух частей. В квартире №21 восстановлены в изначальном виде три комнаты - гостиная, кабинет и мастерская / столовая. Все вещи тут подлинные.

Гостиная обставлена в стиле ампир. Мебельный гарнитур второй четверти XIX века, старинное венецианкое зеркало. В углу немецкое пианино 1910-х годов - на нем играла хозяйка. На стенах этюды самого хозяина и подарки его друзей - Поленова, Клодта и др. Над диваном два больших портрета - Татьяны Ивановны Васнецовой (подарок ученика и земляка Васнецова - Алексея Исупова, 1911) и девятилетнего Всеволода Аполлинарьевича (написан дядей - Виктором Васнецовым). Около зеркала фотография - ней четверо из шести братьев Васнецовых - Виктор, Аполлинарий, Аркадий и Александр.

Как и у старшего брата, в доме много прекрасной резной мебели выполненной по эскизам самого художника в абрамцевских мастерских и московском Кустарном музее.

В остальные комнаты, к сожалению, попасть можно только с экскурсией и осмотр доступен только наружный.

Кабинет восстановлен по состоянию на 1910 - 1917 годы. На дубовом столе - личные вещи, сытинская карта Москвы. Перед столом кресло-перемет с перекидывающейся спинкой. В углу - «турецкий» диван.

На стене большой зимний пейзаж - «Зимний сон», из нереализованного цикла «Времена года». Слева от него и над диваном два демьяновских этюда - «На погосте. Демьяново» и «Царский пруд. Демьяново». В подмосковном Демьянове Васнецовы до 1917 года снимали летом дачу - в усадьбе Владимира Танеева, брата сомпозитора Сергея Танеева.

При «уплотнении» 1924 года Васнецову, как академику, «дозволили» оставить «лишнюю» комнату - мастерскую. В нее была превращена бывшая столовая. На мольберте вышеупомянутая дача в Демьянове. В углу - раскладной обеденный стол-«сороконожка», с венскими стульями вокруг. На столе стоит старинный сундук-подголовник (XVII век).

На стене, в золоченой раме, картина «Ифигения в Тавриде». Справа вверху, эскиз «Христос-Вседержитель», подарок брата Виктора (создан во время работы над росписями Владимирского собора в Киеве).

В углу у двери - буфет, выполненный в мастерских Троице-Сергиевой лавры по эскизу Аполлинария Михайловича. В углу напротив прекрасный резной шкафчик (похожий на шкафчик в доме Виктора Михайловича, заодно выяснилось его назначение - это оказывается аптечка). Шкафчик, как и два резных табурета, подарок художницы Елены Дмитриевной Поленовой – сестры Василия Поленова.

В оставшихся двух комнатах квартиры после создания музея жили Всеволод Аполлинариевич и Екатерина Константиновна Васнецовы. После смерти Екатерины Константиновны в 1997 году они были присоединены к музею. Здесь сохранена прежняя обстановка быта позднесоветской интеллигентной семьи. Всеволод Аполлинариевич был океанологом-полярником и охотником-любителем - белый медведь, шкура которого висит на стене был добыт на Новой Земле.

В квартире №22, расположенной напротив мемориальной, до исторического материализма проживал адвокат, позднее была страшная коммуналка на 8 персон. В 1980 году ее передали музею и в 1983 году здесь была открыта небольшая галерея. Здесь же находятся касса и небольшой сувенирный магазин.

Первый зал галерии - «Родина».

На одной из стен серия акварелей «Моя Родина». В тяжелых 1918 - 1919 годах, сидя в голодной замерзающей Москве, художник, в качестве психологической компенсации, рисовал родное вятское село Рябово - по памяти и детским рисункам.

Здесь же одна из более ранних работ - цветная автолитография «Двор удельного князя» (1908 - 1909), выполненная для издания Иосифа Кнебеля «Картины по русской истории».

В витрине у окна сохранившиеся вещи из родного дома - ручка, магнит и чернильница, коллекция окаменелостей собранная юным Аполлинарием, офорты с видами родного села и пр.

У другой стены - прекрасный большой буфет, выполненный по эскизу художника в мастерских Кустарного музея (часть большого гарнитура из 18 предметов). Прекрасная резьба, окошки сделаны из слюды.

Справа от двери в следующий зал часть расписного стеллажа из мастерской на Мясницкой. Закончив работу, Васнецов обычно чистил палитру - расписывал остатками красок столы, стеллажи и табуретки.

Следующий зал - «Пейзаж».

Здесь представлены пейзажи выполненные на Урале, в Крыму, Париже и проч. В витрине личные вещи художника (бинокль и проч.) и карта, на которой отмечены места где он писал этюды. В золоченой раме на стене большое полотно «Элегия» (1893), высоко оцененое современниками.

Зал «Пейзаж» как-то незаметно перетекает в зал «Москва и окрестности». В одном углу напротив «Элегии» еще пейзажи Парижа, а в другом уже московские. Стол и стулья из того же гарнитура, что и большой буфет.

Главным украшением зала, да и всей галерии, являются, конечно, мои любимые прекрасные «Гонцы».

Интерес к истории старой России пробудила у художника работа над иллюстрациями к «Песне о купце Калашникове», юбилейного издания 1891 года. С 1900 года он был членом комиссии по сохранению древних памятников Московского археологического общества, с 1906 года - действительным членом Общества. С 1919 года - председателем, позднее почетным председателем Комиссии по изучению Старой Москвы. В 1920-е годы Васнецов практически полностью посвятил себя теме Москвы. Художник сотрудничал с Московским коммунальным музеем (теперь - Музей Москвы), для которого создал серию акварелей, рассказывающих о развитии города.

В зале «Москва» представлены несколько эскизов к известным «московским» картинам.

«Воскресенский мост в конце XVIII века» (1926)

«Мясницкие ворота. Уличное движение в XVII веке» (1926)

«Стены деревянного города. Старая Москва» (1920)

«Красная площадь в конце XVII века» (1925)

В 1922 году А.М. Васнецов выполнил серию автолитографий на основе своих исторических акварелей.

«На крестце в Китай-городе»

«Кремль при Иване Калите»

«Пушечно-литейный двор на Неглинной»

«Кремль при Иване III»

Здесь же небольшая акварель «Сухаревская площадь. У водоразборного фонтана, 1870» (1926)

И этюд «Облака и золотые купала» (1920) - погибший Симонов монастырь.

Еще один буфет и стулья из вышеописанного гарнитура.

Здесь же почему-то прекрасный пейзажик «Абрамцевские дали» (1882 - 1885)

И большая картина «Всё в прошлом / Шум старого парка» (1926), написанная под впечатлением от смерти старшего брата Виктора, которую Аполлинарий Михайлович перенес очень тяжело.

Мещанская часть

После музея погулял по бывшей 3-й Мещанской части (и немного по первой).

скрытый текстРядом с домом Васнецова располагалось Троицкое подворье - с конца XVIII века фактическая, а с 1815 года официальная резиденция московских митрополитов. В 1917 - 1922 годах здесь жил патриарх Тихон. В советское время подворье было частью снесено, частью застроено и сохранилось местами.

Митрополичьи палаты, построены в 1767 году, позднее неоднократно перестраивались. Как и дом Васнецова окружены брежневскими многоэтажками.

Доходный дом подворья, построен в 1915 году, позднее надстроен двумя этажами.

Рядом - бывший жилой корпус подворья, в 1869 - 1917 годах - певческий дом Чудова монастыря, 1832 год. Сейчас здесь посольство Венесуэлы, разукрасившее фронтон своими боливарами и чавесами.

Ниже по переулку красивый деревянный дом 1820? года постройки. В нем некий Музей у Троицы.

С другой стороны от доходного дома церковь Троицы Живоначальной в Троицкой слободе, 1708 год, колокольня - 1726 год.

Далее сворачиваем на Садовую-Сухаревскую. Здесь по нечетной стороне сохранилась историческая застройка.

Особняк В.В. Правдиной, 1908 год

Рядом, за деревьями, доходный дом 1884 год.

Доходный дом Хрипуновой, 1913 год. Сейчас здесь Таможенная служба.

Здание Московской уездной земской управы, 1904 год. Надстроено дегенератами одним этажом. Сейчас здесь сидит ФСИН.

На углу Мещанской (4-й Мещанской) красивый доходный дом 1874 года.

Напротив большой дом 1955 года, занимающий все пространство между Мещанской и улицей Щепкина.

В начале улицы Щепкина (3-й Мещанской) еще один большой симпатичный дом 1951 года.

Поворачиваем на улицу Щепкина (3-ю Мещанскую).

По четной стороне - главный дом городской усадьбы И. Г. Урина, 1882 год.

Рядом, доходный дом, 1913? год.

Напротив красивый доходный дом 1912 года (архитектор А. А. Кайзер)

Далее по четной стороне. Справа - еще один доходный дом архитектора А. А. Кайзера, 1910? год, явно надстроенный позднее.

Слева видимо тоже доходный дом, 1889? год.

Еще левее, за фальшфасадом, доходный дом Е. Н. Шевлягиной, 1912 год. Пожран Собякой.

Далее по четной стороне - особняк Болотновых (конец 1890-х, архитектор С. М. Гончаров), в нем сидит посольство Цейлона.

Напротив него, по нечетной стороне, два доходных дома, слева - еще один доходный дом Е. Н. Шевлягиной, 1906 год, архитектор - Г. А. Гельрих.

Справа - доходный дом 1914 года, архитектор О. Г. Пиотрович

Далее, на углу Щепкина и Дурова (Божедомки) здание Мещанского полицейского дома, 1838 год.

Рядом, на углу Дурова и Гиляровского (2-я Мещанская) здание Мещанской пожарной части. Здание еще допожарное, XVIII век. На торце - мозаика с пожарниками.

Доходный дом Ломакиной по улице Гиляровского пожран Собякой. В целом весь район вообще сильно разрушен Олимпиадой-80, Лужком и Собякой.

Далее, по нечетной стороне - церковь Филиппа Митрополита. Построена на месте встречи Алексеем Михайловичем привезенных в Москву в 1652 году мощей митрополита Филиппа Колычева. Нынешнее здание - 1788 год, Матвей Казаков.

Вернемся ненадолго на улицу Щепкина.

Почти напротив церкви св. Филиппа доходный дом А. Д. Чернятина, 1914 год, архитектор Э. К. Нирнзее.

Рядом дом-музей Михаила Щепкина. Допожарный деревянный дом конца XVIII века. Состояние понятно какое.

Ну и все, пожалуй.

скрытый текстРядом с домом Васнецова располагалось Троицкое подворье - с конца XVIII века фактическая, а с 1815 года официальная резиденция московских митрополитов. В 1917 - 1922 годах здесь жил патриарх Тихон. В советское время подворье было частью снесено, частью застроено и сохранилось местами.

Митрополичьи палаты, построены в 1767 году, позднее неоднократно перестраивались. Как и дом Васнецова окружены брежневскими многоэтажками.

Доходный дом подворья, построен в 1915 году, позднее надстроен двумя этажами.

Рядом - бывший жилой корпус подворья, в 1869 - 1917 годах - певческий дом Чудова монастыря, 1832 год. Сейчас здесь посольство Венесуэлы, разукрасившее фронтон своими боливарами и чавесами.

Ниже по переулку красивый деревянный дом 1820? года постройки. В нем некий Музей у Троицы.

С другой стороны от доходного дома церковь Троицы Живоначальной в Троицкой слободе, 1708 год, колокольня - 1726 год.

Далее сворачиваем на Садовую-Сухаревскую. Здесь по нечетной стороне сохранилась историческая застройка.

Особняк В.В. Правдиной, 1908 год

Рядом, за деревьями, доходный дом 1884 год.

Доходный дом Хрипуновой, 1913 год. Сейчас здесь Таможенная служба.

Здание Московской уездной земской управы, 1904 год. Надстроено дегенератами одним этажом. Сейчас здесь сидит ФСИН.

На углу Мещанской (4-й Мещанской) красивый доходный дом 1874 года.

Напротив большой дом 1955 года, занимающий все пространство между Мещанской и улицей Щепкина.

В начале улицы Щепкина (3-й Мещанской) еще один большой симпатичный дом 1951 года.

Поворачиваем на улицу Щепкина (3-ю Мещанскую).

По четной стороне - главный дом городской усадьбы И. Г. Урина, 1882 год.

Рядом, доходный дом, 1913? год.

Напротив красивый доходный дом 1912 года (архитектор А. А. Кайзер)

Далее по четной стороне. Справа - еще один доходный дом архитектора А. А. Кайзера, 1910? год, явно надстроенный позднее.

Слева видимо тоже доходный дом, 1889? год.

Еще левее, за фальшфасадом, доходный дом Е. Н. Шевлягиной, 1912 год. Пожран Собякой.

Далее по четной стороне - особняк Болотновых (конец 1890-х, архитектор С. М. Гончаров), в нем сидит посольство Цейлона.

Напротив него, по нечетной стороне, два доходных дома, слева - еще один доходный дом Е. Н. Шевлягиной, 1906 год, архитектор - Г. А. Гельрих.

Справа - доходный дом 1914 года, архитектор О. Г. Пиотрович

Далее, на углу Щепкина и Дурова (Божедомки) здание Мещанского полицейского дома, 1838 год.

Рядом, на углу Дурова и Гиляровского (2-я Мещанская) здание Мещанской пожарной части. Здание еще допожарное, XVIII век. На торце - мозаика с пожарниками.

Доходный дом Ломакиной по улице Гиляровского пожран Собякой. В целом весь район вообще сильно разрушен Олимпиадой-80, Лужком и Собякой.

Далее, по нечетной стороне - церковь Филиппа Митрополита. Построена на месте встречи Алексеем Михайловичем привезенных в Москву в 1652 году мощей митрополита Филиппа Колычева. Нынешнее здание - 1788 год, Матвей Казаков.

Вернемся ненадолго на улицу Щепкина.

Почти напротив церкви св. Филиппа доходный дом А. Д. Чернятина, 1914 год, архитектор Э. К. Нирнзее.

Рядом дом-музей Михаила Щепкина. Допожарный деревянный дом конца XVIII века. Состояние понятно какое.

Ну и все, пожалуй.

Дом-музей В. М. Васнецова

В субботу, пока все объединялись вокруг, я объединился с Виктор Михайлычем Васнецовым и сходил в его дом-музей. Дом-музей прекрасный, очень атмосферный, милые смотрительницы, мне все очень понравилось.

Находится он в 10 минутах ходьбы от Сухаревки, работает не очень удобно - с 10 до 17, билетов мало - дом небольшой, и лучше покупать электронные (взрослый - 350 рублей).

скрытый текстДом построен в 1894 году, по проекту самого Васнецова, здесь он жил с семьей в 1894 - 1926 годах.

Для постройки был куплен у местных крестьян участок в очень тихом месте, рядом с Троицким подворьем. Дом проектировался двухэтажным и целиком деревянным, высота его достигала 14 аршин (9,94 м) и на 2 аршина превышала допустимую для деревянных домов норму - пришлось просить особого разрешения у генерал-губернатора. Руководил строительством московский архитектор М. И. Приемышев, строили дом крестьяне Владимирской губернии. В 1898 году фасады (за исключением теремка) оштукатурили и украсили поливными изразцами.

В глубине двора флигель (в нем располагались дворницкая, прачечная и каретный сарай) и дровяник.

С севера и запада дом окружает сад (скорее парк) с вековыми дубами и вязами. В начале 1900-х часть парка отрезали при прокладке Лаврского проезда. Общая площадь участка с домом и садом после этого составила 1,552 гектара.

От соседних владений участок отделял построенный в 1893 - 1894 годах в противопожарных целях кирпичный брандмауэр. На него в 1972 году была перенесена мозаика «Спас на престоле», выполненная по эскизу Васнецова в Петербургской мозаичной мастерской под руководством В. А. Фролова.

В самом доме на первом этаже находились жилые комнаты, а на втором огромная мастерская. Из комнат первого этажа практически полностью сохранились в первозданном виде столовая и гостиная, остальные отчасти. Во всех комнатах прекрасные печи сделанные по эскизам Васнецова и масса чудесной резной мебели.

Столовая сохранилась почти целиком. Декор и поливные израцы большой печи сделаны в Абрамцевской керамической мастерской по эскизам М. И. Врубеля.

Сосновый буфет, выполненный по образцам мебели средневекового русского Севера, в семье именовался «самобранкой» - благодаря дверцам в задней стенке приготовленную еду можно было ставить в буфет незаметно.

Над буфетом резная доска снятая с фасада крестьянского дома Владимирскоой губернии, по преданию - подарок И. Е. Репина и В. Д. Поленова.

Напротив большой печи, вдоль стены, скамья с переметом (резной спинкой которую можно перекинуть с одной стороны скамьи на другую), популярная в XVII веке - работа неизвестного московского мастера рубежа XIX - ХХ вв.

Стулья вокруг соснового стола изготовлены братом хужожника - Аркадием Михайловичем. Столовая освещалась лампой-молнией, сначала керосиновой, с 1911 года - электрической.

На стенах - чудесные резные шкафчики.

Из столовой можно выйти прямо в сад.

Рядом со столовой женская половина, смежные комнаты жены художника Александры Владимировны и дочери Татьяны Викторовны, интерьер которых сохранился частично. Посетителей внутрь не пускают из-за слабых полов.

Комната Александры Владимировны.

Подлинные предметы - оба стола, железный сундук и ручная швейная машинка. На стенах портреты детей и близких Васнецова.

Комната Татьяны Викторовны.

Среди полинных предметов - резные кресло и скамеечка под часами (изготовлены в абрамцевской столярно-резчицкой мастерской). В красном углу - икона XVII века «Богоматерь на престоле» (передана в музей по завещанию врача семьи Васнецовых В. В. Величко в 1983 году).

В бывшей детской комнате - экспозиция посвященная творческой биографии Виктора Михайловича и его семье.

Здесь же мини-выставка «Дивный сюрприз».

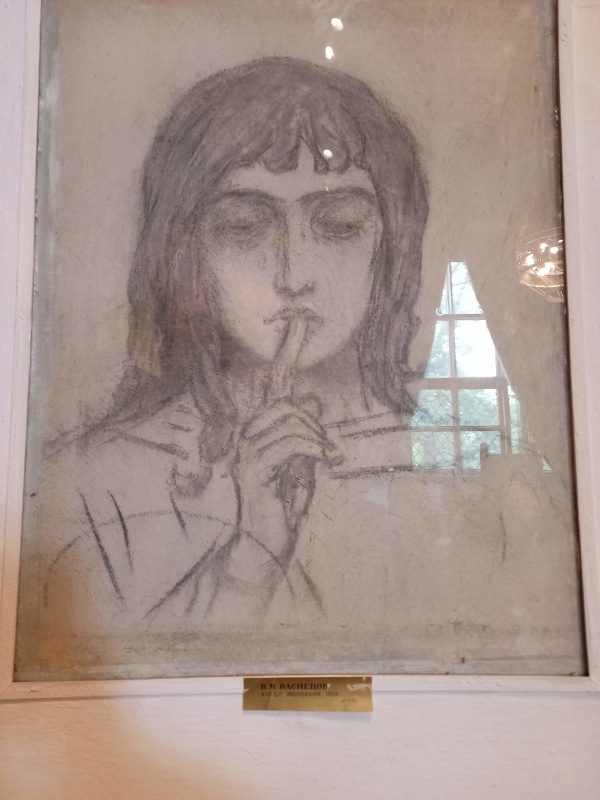

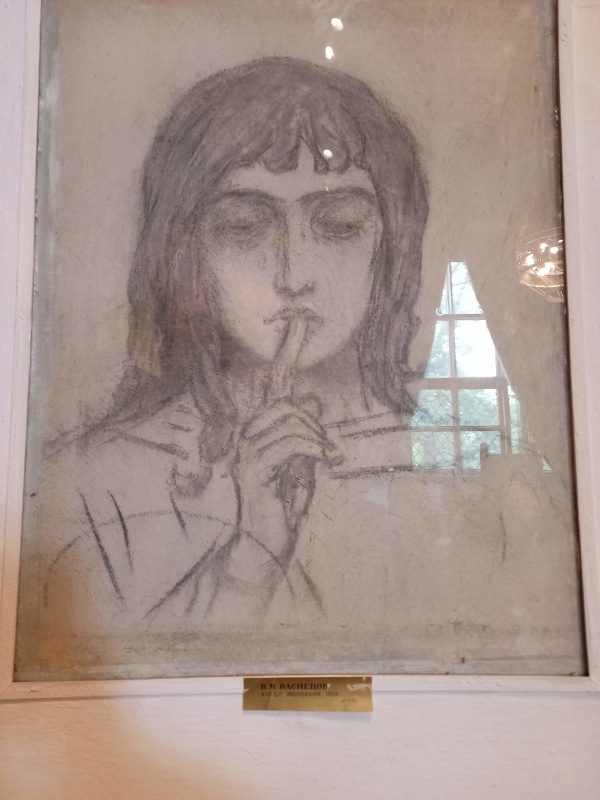

Эскиз В. М. Васнецова для росписи Владимирского собора в Киеве - Святая благоверная княгиня Евдокия и вышивка выполненная Еленой Адриановной Плаховой по этому эскизу и в 1894 году подаренная художнику. Вышивка и эскиз переданы в дар музею в 1961 году и экспонируются впервые.

В бывшей классной комнате выставлены этюды и картины на сюжеты древнерусских былин.

Гостиная (она же парадная зала) сохранилась полностью.

Большой стол в центре - со столешницей петровского времени. Стулья вокруг стола вырезаны Аркадием Михайловичем Васнецовым, кресла - абрамцевскими мастерами. Прекрасные буфеты выполнены по эскизам самого Виктора Михайловича.

Часы вятского мастера Сысоя Каткина (1781 год). Работают до сих пор и звонят каждую четверть часа (истинная правда).

По винтовой лестнице гостиной Васнецов поднимался в мастерскую. Тогдашние и нынешние посетители туда ходили и ходят другим путем - по каменной леснице в теремке.

Мастерская на втором этаже очень большая, с высоченным потолком и большими окнами в стенах. Картины здесь, в основном, древнерусского сказочного цикла.

Внизу народу почти не было, но в мастерской я догнал экскурсию, ну и тут понятно почему билетов продается мало - вместе с экскурсоводом всего 15 человек, но уже не протолкнешься.

Историческая застройка вокруг дома снесена и стоит он в окружении брежневских многоэтажек.

Находится он в 10 минутах ходьбы от Сухаревки, работает не очень удобно - с 10 до 17, билетов мало - дом небольшой, и лучше покупать электронные (взрослый - 350 рублей).

скрытый текстДом построен в 1894 году, по проекту самого Васнецова, здесь он жил с семьей в 1894 - 1926 годах.

Для постройки был куплен у местных крестьян участок в очень тихом месте, рядом с Троицким подворьем. Дом проектировался двухэтажным и целиком деревянным, высота его достигала 14 аршин (9,94 м) и на 2 аршина превышала допустимую для деревянных домов норму - пришлось просить особого разрешения у генерал-губернатора. Руководил строительством московский архитектор М. И. Приемышев, строили дом крестьяне Владимирской губернии. В 1898 году фасады (за исключением теремка) оштукатурили и украсили поливными изразцами.

В глубине двора флигель (в нем располагались дворницкая, прачечная и каретный сарай) и дровяник.

С севера и запада дом окружает сад (скорее парк) с вековыми дубами и вязами. В начале 1900-х часть парка отрезали при прокладке Лаврского проезда. Общая площадь участка с домом и садом после этого составила 1,552 гектара.

От соседних владений участок отделял построенный в 1893 - 1894 годах в противопожарных целях кирпичный брандмауэр. На него в 1972 году была перенесена мозаика «Спас на престоле», выполненная по эскизу Васнецова в Петербургской мозаичной мастерской под руководством В. А. Фролова.

В самом доме на первом этаже находились жилые комнаты, а на втором огромная мастерская. Из комнат первого этажа практически полностью сохранились в первозданном виде столовая и гостиная, остальные отчасти. Во всех комнатах прекрасные печи сделанные по эскизам Васнецова и масса чудесной резной мебели.

Столовая сохранилась почти целиком. Декор и поливные израцы большой печи сделаны в Абрамцевской керамической мастерской по эскизам М. И. Врубеля.

Сосновый буфет, выполненный по образцам мебели средневекового русского Севера, в семье именовался «самобранкой» - благодаря дверцам в задней стенке приготовленную еду можно было ставить в буфет незаметно.

Над буфетом резная доска снятая с фасада крестьянского дома Владимирскоой губернии, по преданию - подарок И. Е. Репина и В. Д. Поленова.

Напротив большой печи, вдоль стены, скамья с переметом (резной спинкой которую можно перекинуть с одной стороны скамьи на другую), популярная в XVII веке - работа неизвестного московского мастера рубежа XIX - ХХ вв.

Стулья вокруг соснового стола изготовлены братом хужожника - Аркадием Михайловичем. Столовая освещалась лампой-молнией, сначала керосиновой, с 1911 года - электрической.

На стенах - чудесные резные шкафчики.

Из столовой можно выйти прямо в сад.

Рядом со столовой женская половина, смежные комнаты жены художника Александры Владимировны и дочери Татьяны Викторовны, интерьер которых сохранился частично. Посетителей внутрь не пускают из-за слабых полов.

Комната Александры Владимировны.

Подлинные предметы - оба стола, железный сундук и ручная швейная машинка. На стенах портреты детей и близких Васнецова.

Комната Татьяны Викторовны.

Среди полинных предметов - резные кресло и скамеечка под часами (изготовлены в абрамцевской столярно-резчицкой мастерской). В красном углу - икона XVII века «Богоматерь на престоле» (передана в музей по завещанию врача семьи Васнецовых В. В. Величко в 1983 году).

В бывшей детской комнате - экспозиция посвященная творческой биографии Виктора Михайловича и его семье.

Здесь же мини-выставка «Дивный сюрприз».

Эскиз В. М. Васнецова для росписи Владимирского собора в Киеве - Святая благоверная княгиня Евдокия и вышивка выполненная Еленой Адриановной Плаховой по этому эскизу и в 1894 году подаренная художнику. Вышивка и эскиз переданы в дар музею в 1961 году и экспонируются впервые.

В бывшей классной комнате выставлены этюды и картины на сюжеты древнерусских былин.

Гостиная (она же парадная зала) сохранилась полностью.

Большой стол в центре - со столешницей петровского времени. Стулья вокруг стола вырезаны Аркадием Михайловичем Васнецовым, кресла - абрамцевскими мастерами. Прекрасные буфеты выполнены по эскизам самого Виктора Михайловича.

Часы вятского мастера Сысоя Каткина (1781 год). Работают до сих пор и звонят каждую четверть часа (истинная правда).

По винтовой лестнице гостиной Васнецов поднимался в мастерскую. Тогдашние и нынешние посетители туда ходили и ходят другим путем - по каменной леснице в теремке.

Мастерская на втором этаже очень большая, с высоченным потолком и большими окнами в стенах. Картины здесь, в основном, древнерусского сказочного цикла.

Внизу народу почти не было, но в мастерской я догнал экскурсию, ну и тут понятно почему билетов продается мало - вместе с экскурсоводом всего 15 человек, но уже не протолкнешься.

Историческая застройка вокруг дома снесена и стоит он в окружении брежневских многоэтажек.

Бородинская панорама

С третьего раза попал. Людей в будний день почти нет. Коллекция небольшая, но довольно миленькая. Сама панорама огромная, но впечатление производит почему-то менее сильное чем Севастопольская.

скрытый текст

Кутузовская изба в Филях. Настоящая сгорела в 1868 году, эта построена в 1887 году, по рисунку прежней.

Михайловская часовня, 1912 год.

Памятник Кутузову, 1973 год.

Слева наши, справа - французы.

Как бы привал партизан.

Французская 4-фунтовая пушка брошенная в снегу.

Дубина народной войны

Кираса и каска французского карабинера

Листок по случаю смерти Алексея Петровича.

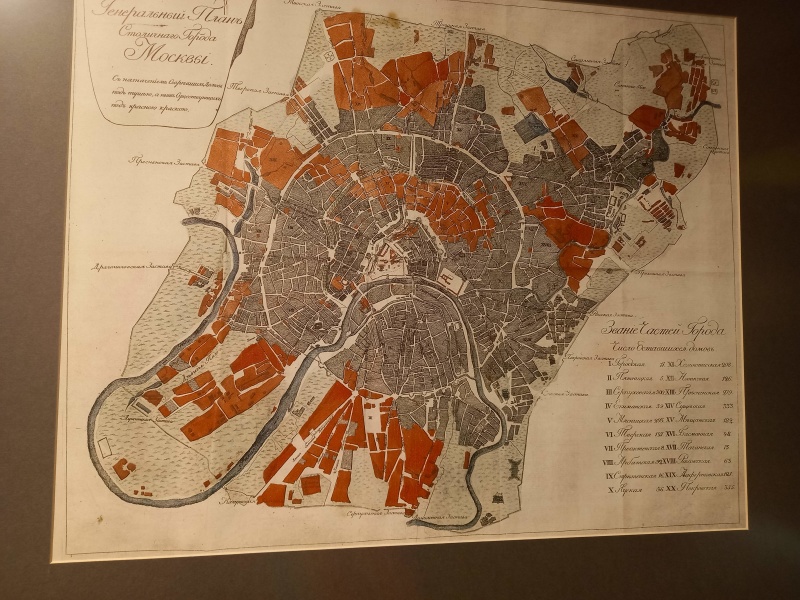

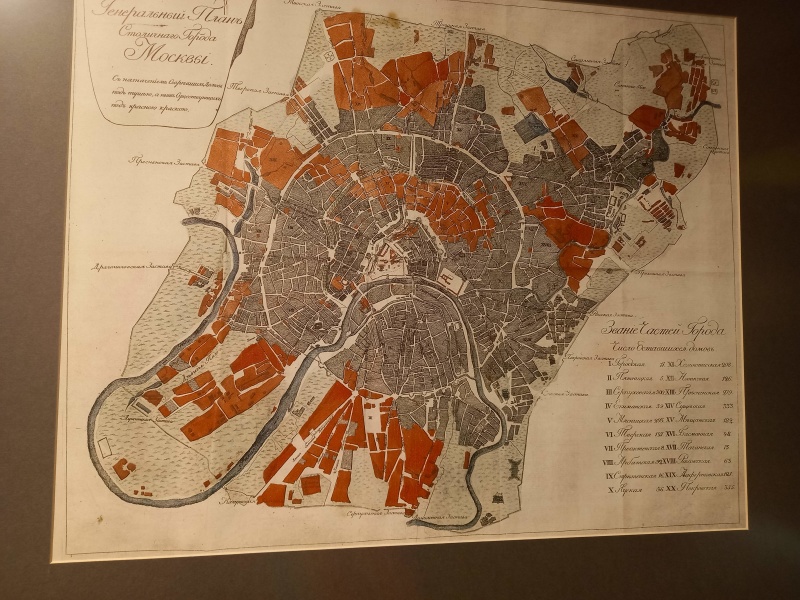

Генеральный план Москвы 1814 года. Красным отмечено уцелевшее, черным - сгоревшее.

Панорама показывает положение примерно на полдень 7 сентября 1812 года. Зритель находится на левом фланге русской армии в деревне Семеновское. Флеши уже потеряны, 2-я армия отошла за Семеновский овраг и враг пытается сбить нас с новой позиции. [Получилось почему-то темновато(.]

На первом плане, перед горящей избой, у барабана, генерал Д.С. Дохтуров, только что принявший командование 2-й армией после ранения Багратиона. По воспоминаниям ветеранов Дохтуров «заявил, что он не отойдет отсюда ни на шаг, сошел с лошади, под ужасным огнем сел спокойно на барабан и стал распоряжаться отражениями и атаками». Мимо Дохтурова проходят идущие навстречу французам астраханские гренадеры. Чуть дальше генерал П. П. Коновницын ведет в бой остатки дивизий ранее оборонявших флеши.

На заднем плане Семеновский овраг переходит кавалерийский корпус Нансути. Французскую тяжелую конницу встречает построившаяся каре гвардия - измайловцы и литовцы. На переднем плане наши гренадеры контратакуют пытающихся перейти овраг французов.

На переднем плане пытающаяся перейти овраг дивизия Фриана и атакующие ее наши гренадеры (1-й сводно-гренадерской бригады). На заднем - отходящие части Нея.

Севернее Семеновского овраг переходит кавалерийский корпус Латур-Мобура. В центре на белом коне цветастый Мюрат. За ним в лесочке Итальянская гвардия вице-короля готовится атаковать батарею Раевского. Слева вдали, на белом коне, Наполеон. Где-то за ним, у Шевардина, императорская гвардия.

На первом плане - саксонские гвардейские кирасиры уже перешли овраг, их атакует наша гвадия - «желтые» и «синие» кирасиры. На заднем плане, в дыму, батарея Раевского. Правее принц Евгений Вюртембергский ведет к батарее свою 4-ю пехотную дивизию. Церквушка левее - село Бородино.

Белые палатки вдали - полевой госпиталь. К нему в каляске везут раненого Багратиона (пририсован в советское время по просьбам трудящихся). По обе стороны от госпиталя наша гвардия - слева преображенцы и семеновцы, права конногвардейцы и кавалергарды.

скрытый текст

Кутузовская изба в Филях. Настоящая сгорела в 1868 году, эта построена в 1887 году, по рисунку прежней.

Михайловская часовня, 1912 год.

Памятник Кутузову, 1973 год.

Слева наши, справа - французы.

Как бы привал партизан.

Французская 4-фунтовая пушка брошенная в снегу.

Дубина народной войны

Кираса и каска французского карабинера

Листок по случаю смерти Алексея Петровича.

Генеральный план Москвы 1814 года. Красным отмечено уцелевшее, черным - сгоревшее.

Панорама показывает положение примерно на полдень 7 сентября 1812 года. Зритель находится на левом фланге русской армии в деревне Семеновское. Флеши уже потеряны, 2-я армия отошла за Семеновский овраг и враг пытается сбить нас с новой позиции. [Получилось почему-то темновато(.]

На первом плане, перед горящей избой, у барабана, генерал Д.С. Дохтуров, только что принявший командование 2-й армией после ранения Багратиона. По воспоминаниям ветеранов Дохтуров «заявил, что он не отойдет отсюда ни на шаг, сошел с лошади, под ужасным огнем сел спокойно на барабан и стал распоряжаться отражениями и атаками». Мимо Дохтурова проходят идущие навстречу французам астраханские гренадеры. Чуть дальше генерал П. П. Коновницын ведет в бой остатки дивизий ранее оборонявших флеши.

На заднем плане Семеновский овраг переходит кавалерийский корпус Нансути. Французскую тяжелую конницу встречает построившаяся каре гвардия - измайловцы и литовцы. На переднем плане наши гренадеры контратакуют пытающихся перейти овраг французов.

На переднем плане пытающаяся перейти овраг дивизия Фриана и атакующие ее наши гренадеры (1-й сводно-гренадерской бригады). На заднем - отходящие части Нея.

Севернее Семеновского овраг переходит кавалерийский корпус Латур-Мобура. В центре на белом коне цветастый Мюрат. За ним в лесочке Итальянская гвардия вице-короля готовится атаковать батарею Раевского. Слева вдали, на белом коне, Наполеон. Где-то за ним, у Шевардина, императорская гвардия.

На первом плане - саксонские гвардейские кирасиры уже перешли овраг, их атакует наша гвадия - «желтые» и «синие» кирасиры. На заднем плане, в дыму, батарея Раевского. Правее принц Евгений Вюртембергский ведет к батарее свою 4-ю пехотную дивизию. Церквушка левее - село Бородино.

Белые палатки вдали - полевой госпиталь. К нему в каляске везут раненого Багратиона (пририсован в советское время по просьбам трудящихся). По обе стороны от госпиталя наша гвардия - слева преображенцы и семеновцы, права конногвардейцы и кавалергарды.