EricMackay4 читателя тэги

Автор: EricMackay

#trip + #история с другими тэгами

* * *

* * *

Моторы войны. «Ось», союзники и прочее.

США, Британия, Канада, Италия, Япония, Чехословакия, Франция, Швеция, датский велосипед и бонус.

скрытый текстЧехословакия и Франция

Строго говоря все это нужно отнести к Германии, но там и так много.

Tatra 57K

Легкий командирский автомобиль. С 1932 года выпускалась коммерческая модель Tatra 57, с 1938-го, с минимальными изменениями, командирская машина для чехословацкой армии (Tatra 57В), с 1941-го - командирская машина для вермахта, с новым кузовом типа «кюбельваген», более мощным двигателем и проч. (Tatra 57K). В 1941 - 1943 годах произведено 5 514 машин. В 1943 году производство Tatra 57K свернули в пользу грузовых машин, однако после войны еще 640 машин было выпущено для армии Чехословакии. 1942 год.

Tatra T27B

3-тонный грузовик. Создан на базе производившегося с 1930 года коммерческого 2,5-тонного грузовика Tatra T27 и с 1936 года поставлялся чехословацкой армии (545 машин Tatra T27A). В 1940 - 1943 годах для вермахта производилась модификация Tatra T27B, с двухскатными задними колесами (всего выпущена 3 171 машина). В 1943 году производство грузовиков свернули, но после войны возобновили - для чехословацкой армии выпущено еще 1 994 машины. Представленный экземпляр захвачен французскими войсками в 1944 году. 1941 год.

Citroën U23

1,5-тонный заднеприводный грузовик. Выпускался с 1935 года в качестве коммерческой машины, с началом ВМВ в огромных количествах и с минимальными изменениями закупался французской армией (в октябре 1939 - июне 1940-го ей сдано св. 14 000 машин), став ее наиболее многочисленной грузовой машиной. Позднее производился для вермахта и продолжал производиться и после войны, до 1969 года. В экспозиции представлен коммерческий грузовик 1938 года.

Италия

Интересные машины, но стоят очень неудачно.

FIAT 508CM

Легкий командирский автомобиль. Военная версия коммерческого автомобиля FIAT 508C (увеличен клиренс и проч.). Наиболее распространенный автомобиль этого типа в итальянской армии. Начиная с 1938 года выпущено ок. 6 000 машин разных модификаций. Представленный экземпляр приобретен в Италии. 1942 год.

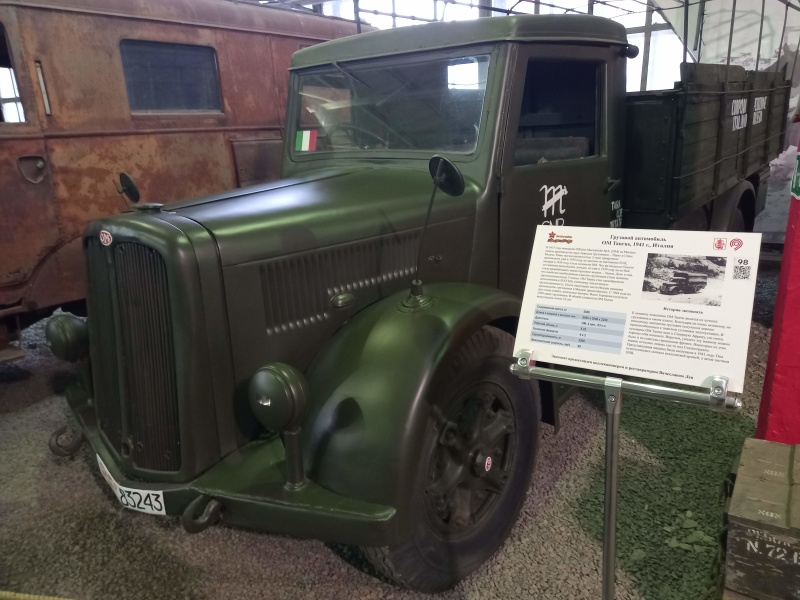

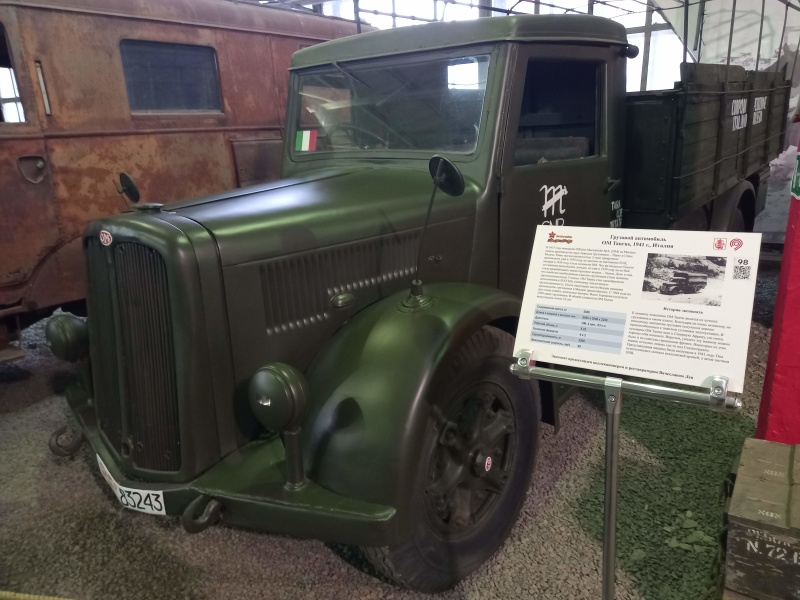

OM Taurus

3-тонный грузовик. Разработан и производился фирмой ОМ, компанией группы FIAT. Машина была создана на основе 5-тонного грузовика Ursusto той же фирмы. С 1944 года выпускались машины с дизельным двигателем. Производство удачной машины продолжалось с 1939 по 1958 год. Помимо итальянской армии грузовики производились и для вермахта (в 1944 - 1945 годах произведено 2 300 машин). 1941 год.

FIAT-SPA TL.37

Легкий полноприводный артиллерийский тягач. Разработан и производился фирмой SPA, компанией группы FIAT специализировавшейся на производстве военных машин. Всего в 1937 - 1944 годах было произведено св. 3 600 тягачей и специализированных машин, в т. ч. 375 для вермахта. С 1941 года выпускался специальный вариант тягача - TL.37 Pontiere, предназначавшийся для буксировки легких понтонных парков (заказано 484 машины, сдано существенно меньше), который и представлен в экспозиции («60 лет простоял в пустыне» - Ливия?). 1942 год.

FIAT-SPA TM.40

Средний полноприводный артиллерийский тягач. Производился в 1942 - 1945 годах, всего выпущена 291 машина (в т. ч. 153 для вермахта в 1944 - 1945 годах), сохранилось менее десятка. 1942 год.

FIAT-SPA 35 Dovunque

Радийный фургон на шасси 2,5-тонного грузовика повышенной проходимости SPA Dovunque 35. Единственный сохранившийся экземпляр. Куплен при распродаже французской коллекции в 2021 году. 1941 год.

Autocarretta OM 32

Легкий полноприводный многоцелевой автомобиль повышенной проходимости. Предназначался для использования горнострелковыми частями. Стал родоначальником целого семейства подобных машин, широко использовавшихся итальянской армией на всех фронтах. Ждет реставрации. 1932?

Япония

Isuzu TX-40 Тип 97

2-тонный грузовик, наиболее распространенная грузовая машина японской армии. Развитие 1,5-тонного грузовика Тип 94, созданного на базе аналогичного грузовика Ford. Выпускался с 1937 года до конца ВМВ. Представленный экземпляр в 1943 - 1945 годах использовался на Филиппинах японцами, а затем еще около 40 лет местным населением. Единственная в мире комплектная машина. 1943 год.

Rikuo Тип 95

Тяжелый армейский мотоцикл. Фактически лицензионный Harley-Davidson VL. Выпускался с 1935 года, сохранилось всего несколько экземпляров. Трофей КА. 1936 год

Rikuo Тип 97

Тяжелый армейский мотоцикл. Развитие предыдущего, с приводом на ось коляски. Выпускался с 1937 года, всего выпущено ок. 18 000 штук. Основной мотоцикл японской армии. Трофей КА. 1943 год.

***

Таблички нет, но очень похоже на лафет японской 75-мм полевой пушки Тип 38.

США

M3A3

Средний танк более известный под британским именем «Генерал Ли». В экспозиции появился в начале сентября 2023-го. Таблички нет. Оочень высокий, два человеческих роста.

ЗЫ. Пишут , что куплен в Англии в 2012 году и восстановлен из БРЭМ М31.

M3A1 Scout Car

Разведывательный бронеавтомобиль, бронетранспортер и командирская машина. В 1939 - 1944 годах выпущено 20 918 машин, в СССР по ленд-лизу отправлено 3 340 штук. Был основной разведывательной бронемашиной американской армии в начале войны, начиная с 1943 года из-за недостаточных проходимости и защиты заменялся другими машинами, переводясь на охрану тыла и отправляясь союзникам по ленд-лизу. В СССР использовался как разведывательная и командирская машина и бронетранспортер. После войны на основе M3A1 был создан советский БТР-40.

Willis MB

Стандартный легкий 1/4 тонный многоцелевой автомобиль повышенной проходимости американской армии. Всего в 1941 - 1945 годах выпущено 360 000 машин (+ 277 000 однотипных Ford GPW). В СССР отправлено 48 993 машины, дошло 43 778 штук. Представленный экземпляр выпущен в 1943 году, в 1944 - 1945 воевал на Западном фронте (т. е. видимо американский).

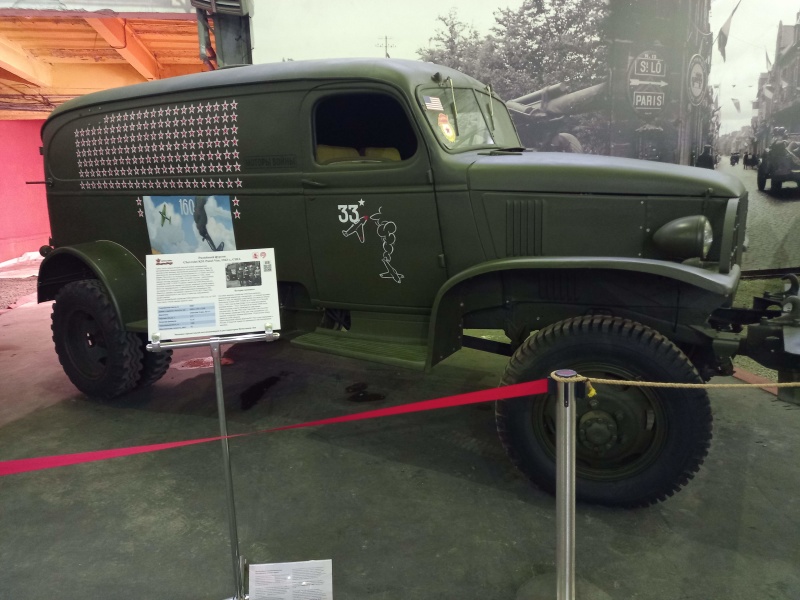

Dodge WC-17

Штабной фургон. Ранняя, 1/2-тонная, версия Dodge WC выпускавшаяся в 1941 году (Т-211). Машин модификации WC-17, с закрытым кузовом Carry-all было выпущено 274 штуки, они использовались только американской армией. Представленный экземпляр служил аэродромной машиной. 1941 год.

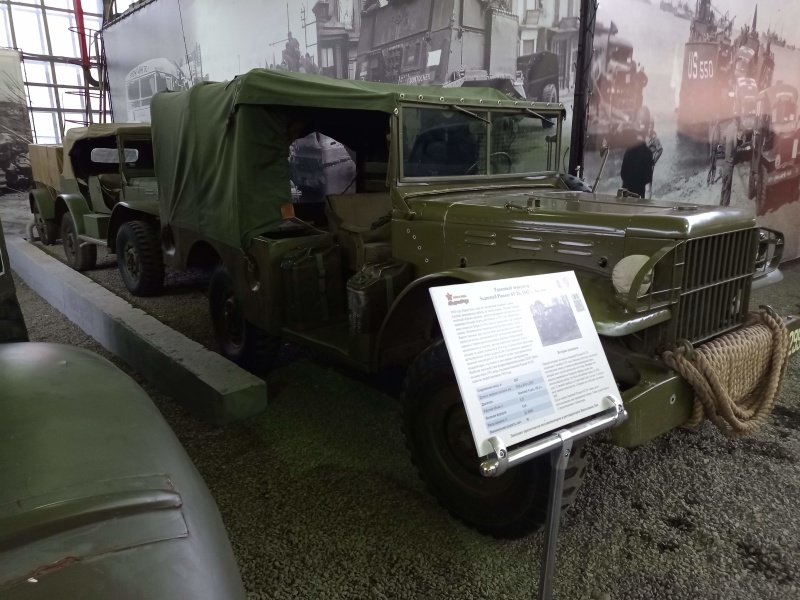

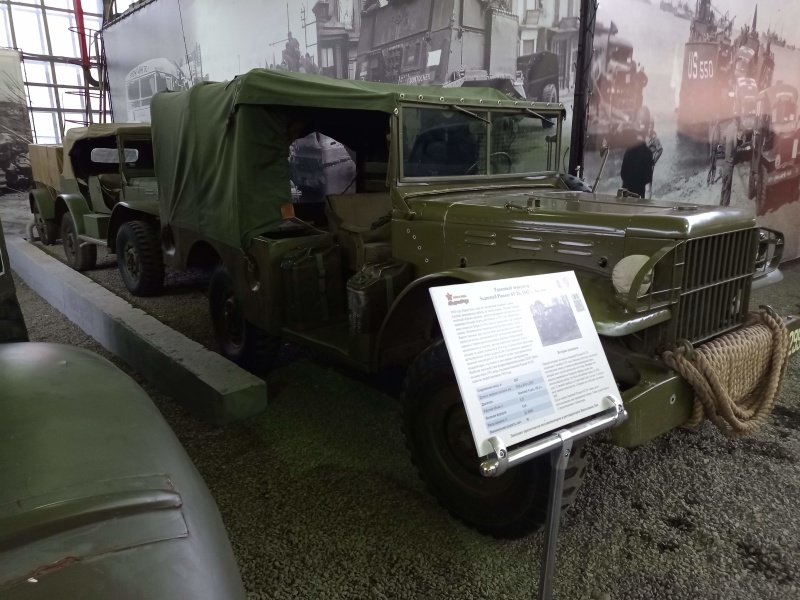

Dodge WC-56

Стандартный 3/4 тонный многоцелевой автомобиль повышенной проходимости в варианте командирской машины WC-56. Всего в 1942 - 1944 годах выпущена 21 156 машин WC-56 (+ 6 010 почти идентичных WC-57, с лебедкой и удлиненной рамой). В СССР они официально не поставлялись. Представленный экземпляр служил во французской армии, в 1945 году им возможно единажды пользовался маршал Г. Жуков. 1943 год.

Помимо WC-56 в коллекции есть пара Dodge WC-51/52, без табличек. Всего в 1942 - 1945 годах было выпущено свыше 255 000 машин 3/4 тонных автомобилей Dodge WC, около 25 000 отправлено в СССР. В КА они использовались как тягачи и проч.

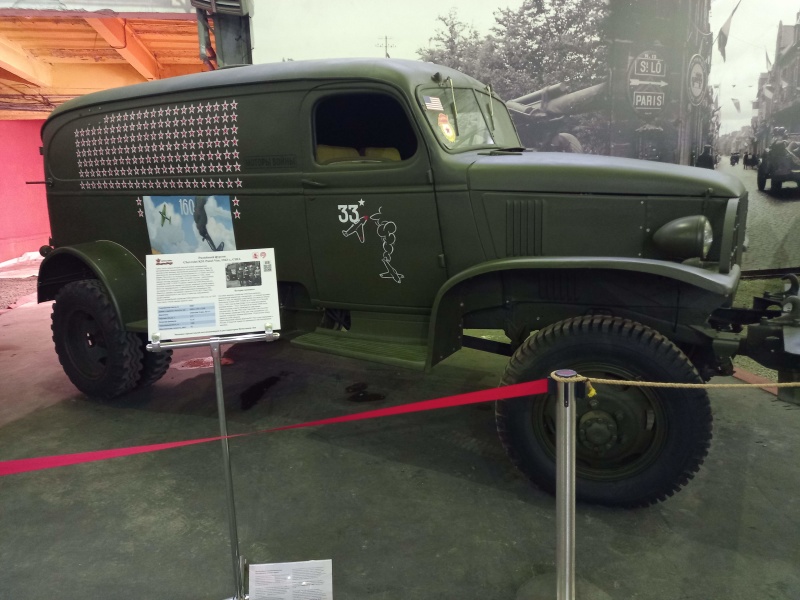

Chevrolet K51 Panel Van

Радийный фургон на базе стандартного 1,5-тонного грузовика повышенной проходимости Chevrolet G506. Последних в 1940 - 1945 годах было выпущено св. 154 000 штук, 47 700 из них отправлено в СССР. Экземпляр представлен в виде аэродромной машины.

GMC CCKW-353

Стандартный 2,5-тонный грузовик повышенной проходимости американской армии. «C» - проект 1941 года; вторая «C» - «conventional cab», обычная кабина («кабина за двигателем»); «K» - полный привод; «W» - две задних оси; «353» - длинная колесная база. Всего General Motors выпущено ок. 563 000 машин (в т. ч. примерно 464 000 в варианте CCKW-353). GMC CCKW поставлялись в основном американской армии, однотипные машины Studebaker US6 шли союзникам США, в первую очередь СССР. Собственно GMC CCKW в СССР было отправлено примерно 6 700 штук.

Studebaker M29C Weasel

Гусеничный транспортер - снегоболотоход. Разработан фирмой Studebaker в рамках британского заказа на машину для диверсионных операций в Норвегии. Позднее удачная машина широко использовался американской армией вплоть до конца 1950-х и служила в армиях других стран. Всего в 1942 - 1945 годах выпущено 15 124 машины семейства M29. Представленный экземпляр до 2000 года служил в норвежской армии. 1944 год.

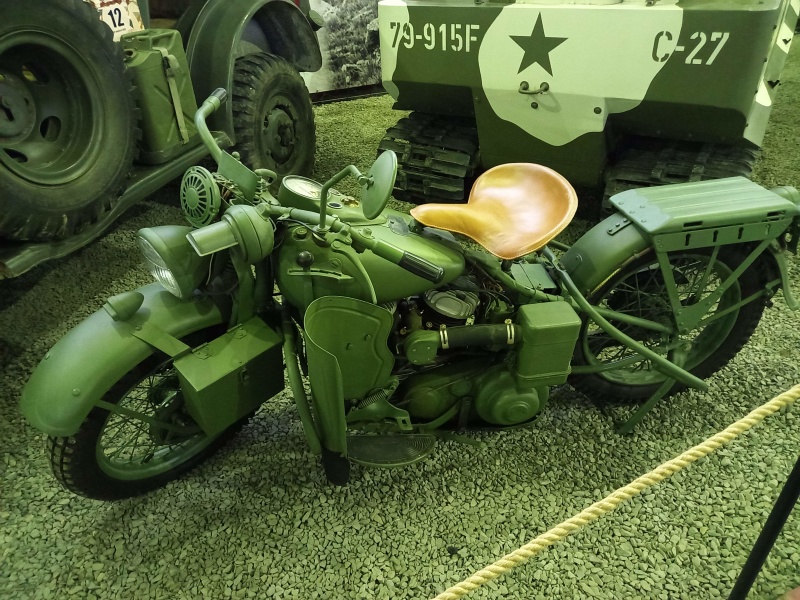

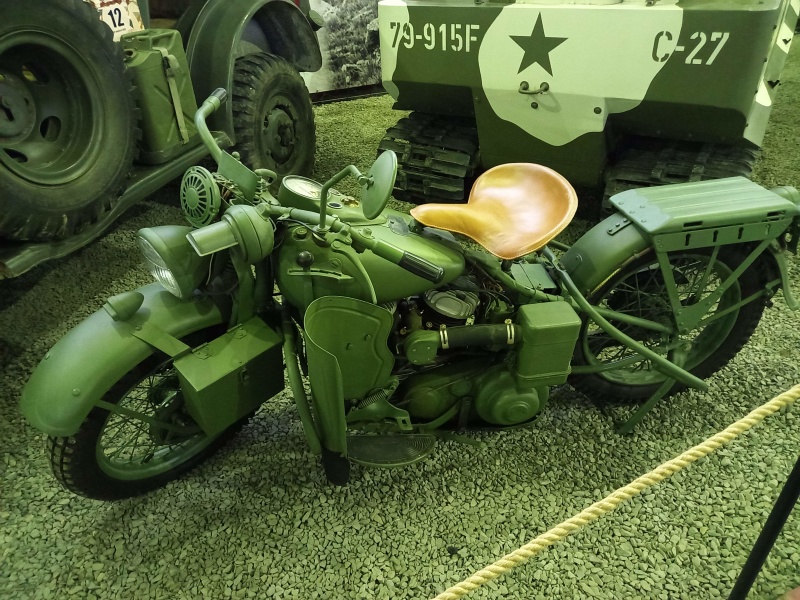

Harley-Davidson WLA

Тяжелый армейский мотоцикл. Военная версия коммерческой модели Harley-Davidson WL выпускавшейся с 1929 года. В 1940 - 1945 годах выпущено 90 000 штук, из которых 26 000 отправлены в СССР. В американской армии использовался без коляски, как связной, в СССР большей частью с колясками отечественного производства. 1943 год.

Британия и Канада

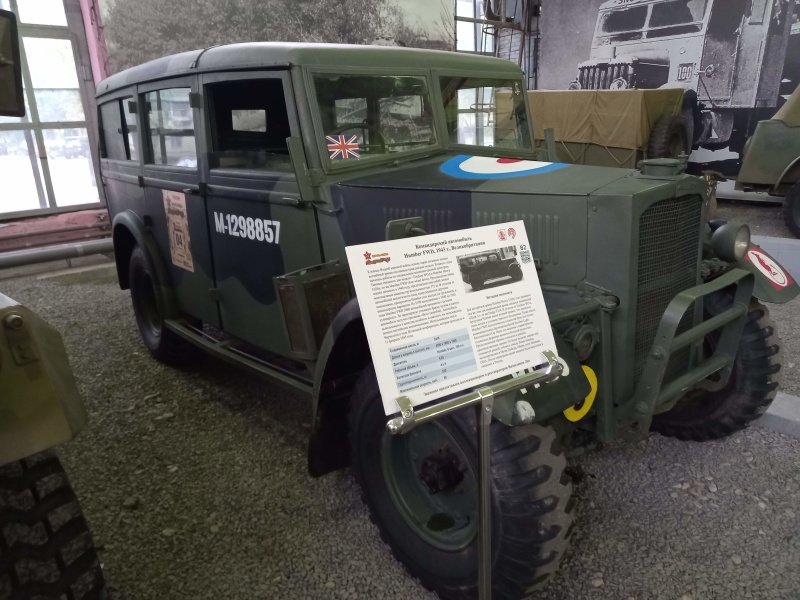

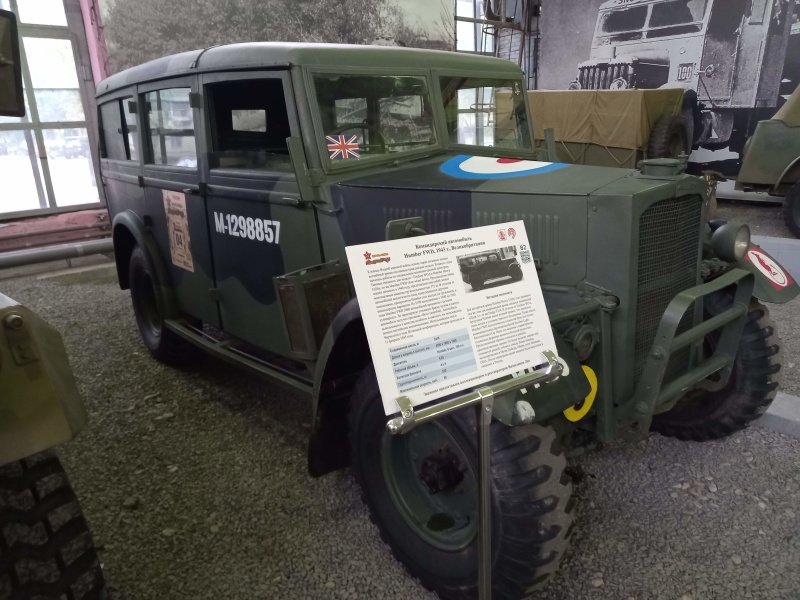

Humber FWD

Легкий полноприводный штабной автомобиль, британский аналог «Додж» 3/4. В 1940 - 1945 годах выпущено 5 199 штук, в основном с кузовом универсал. Представленный экземпляр выкуплен после закрытия американского музея. 1943 год.

Bedford OYD

Основной 3-тонный грузовик британской армии. Выпускавшаяся для армии модель Bedford OY в варианте бортового грузовика. Производился в 1939 - 1953 годах. В ходе ВМВ выпущено 72 385 машин Bedford OY, около 1000 поставлено в СССР. 1941 год.

Scammel Pioneer SV/2S

Тяжелый тягач - танковый эвакуатор. Мог тянуть прицеп массой до 30 тонн, кран в кузове поднимал до 8 тонн. Всего в 1939 - 1945 годах выпущено 1 975 штук. В СССР отправлено 12 штук.

Chevrolet C60X

Фургон-полевая мастерская на шасси 3-тонного грузовика. В годы ВМВ канадские филиалы Ford, General Motors и Chrysler в целях унификации производства создали альянс известный как Canadian Military Pattern (CMP), выпускавший стандартные машины различавшиеся лишь силовыми установками и деталями оформления. Модель C60X была создана на основе 3-тонного грузовика C60L, но имела иной мотор и колесную формулу 6х6 и обычно использовалась как база для специальных машин. Всего в 1942 - 1944 годах выпущено 2 710 автомобилей, 1 500 из которых отправлена в СССР.

Chevrolet C15TA

Канадский бронетранспортер на шасси полноприводного грузовика Chevrolet C15A, аналог американского M3 Scout Car. В 1943 - 1944 годах выпущен 3 961 экземпляр. Удачная машина в ходе ВМВ использовалась канадскими и британскими частями и чехословацкими частями британской армии, а после войны - армиями Дании, Голландии, Бельгии и Норвегии до конца 1960-х годов. Представленный экземпляр ранее служил в голландской армии.

Датский велосипед

BSA Airborn Bicycle

Складной десантный велосипед. Предназначался для повышения мобильности парашютистов, использовался коммандос и проч. Всего в 1942 - 1945 годах для британской армии выпущено 70 000 велосипедов. В 1945 году еще 500 штук заказала армия Дании, от британских они отличаются цветом и отсутствием ручного тормоза.

Швеция

Artilleritraktor m/43 (Volvo HBT)

Разработан Volvo на основе немецкого полугусеничного тягача Sd.Kfz.10 (Demag D7). Двенадцать Sd.Kfz.10 были куплены шведами в Германии в 1940 году в качестве тягачей для немецких же 105-мм гаубиц leFH18 (куплено 142 штуки), однако дальнейшие закупки оказались невозможны. Шведский тягач был принят на вооружение в 1944 году (выпущено 108 штук) и отличался от прародителя и внешне и характеристиками (большие грузоподъемность и тягловое усилие). Представленный экземпляр в 1978 году попал в Англию, где играл в кино Sd.Kfz.10, а оттуда был вывезен в Россию.

Бонус

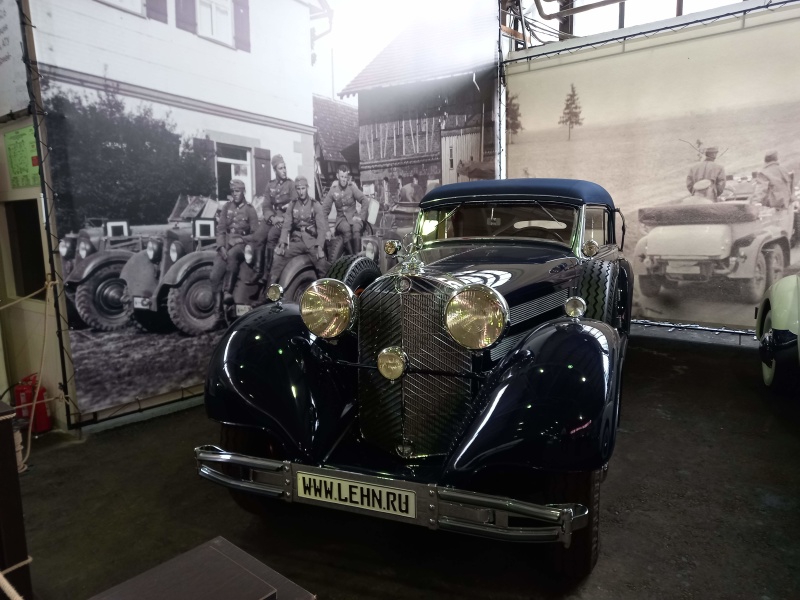

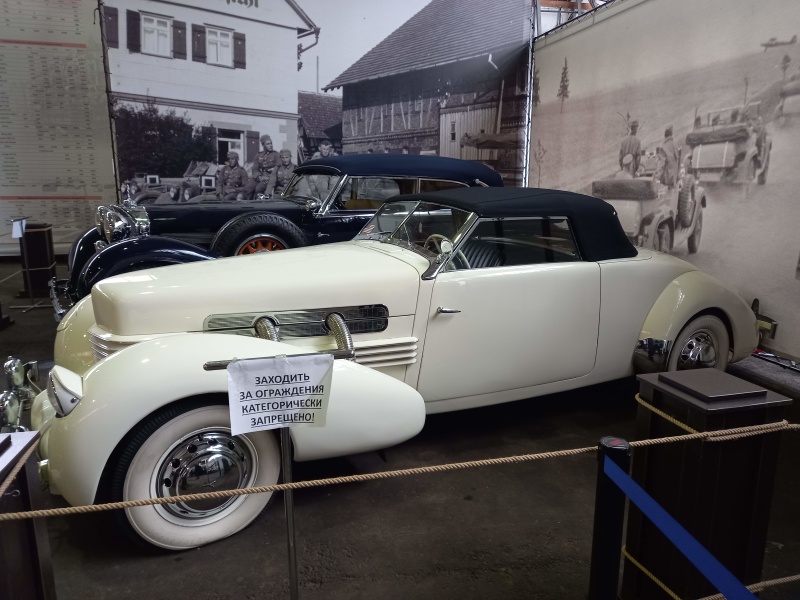

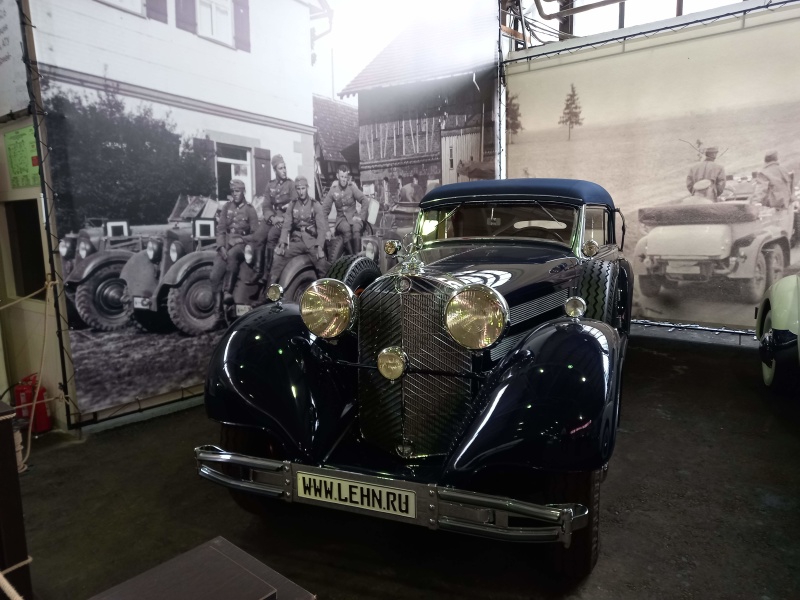

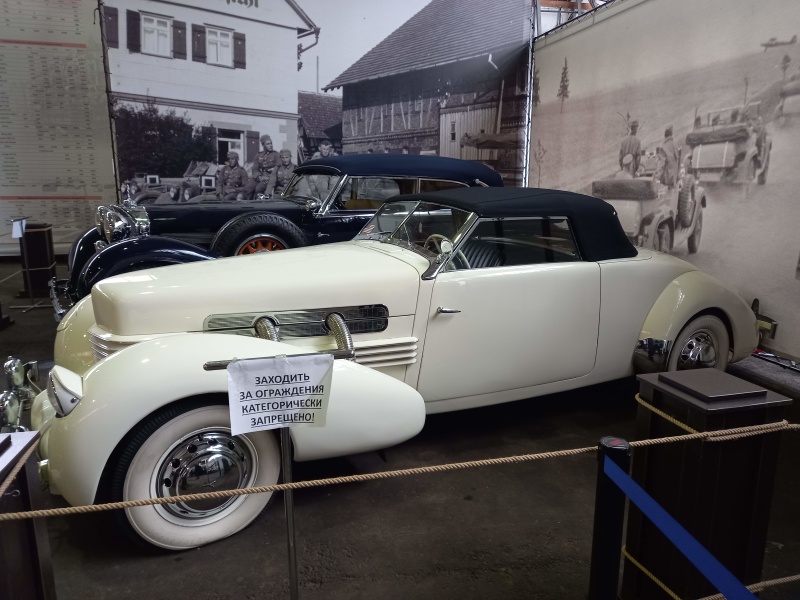

У входа стоят два автомобиля 1930-х годов, к выставке отношения не имеющие. Кабриолет Mercedes-Benz 770K (на таком же ездил сами знаете кто) и американский Cord 812 (на таком сами знаете кто не ездил).

скрытый текстЧехословакия и Франция

Строго говоря все это нужно отнести к Германии, но там и так много.

Tatra 57K

Легкий командирский автомобиль. С 1932 года выпускалась коммерческая модель Tatra 57, с 1938-го, с минимальными изменениями, командирская машина для чехословацкой армии (Tatra 57В), с 1941-го - командирская машина для вермахта, с новым кузовом типа «кюбельваген», более мощным двигателем и проч. (Tatra 57K). В 1941 - 1943 годах произведено 5 514 машин. В 1943 году производство Tatra 57K свернули в пользу грузовых машин, однако после войны еще 640 машин было выпущено для армии Чехословакии. 1942 год.

Tatra T27B

3-тонный грузовик. Создан на базе производившегося с 1930 года коммерческого 2,5-тонного грузовика Tatra T27 и с 1936 года поставлялся чехословацкой армии (545 машин Tatra T27A). В 1940 - 1943 годах для вермахта производилась модификация Tatra T27B, с двухскатными задними колесами (всего выпущена 3 171 машина). В 1943 году производство грузовиков свернули, но после войны возобновили - для чехословацкой армии выпущено еще 1 994 машины. Представленный экземпляр захвачен французскими войсками в 1944 году. 1941 год.

Citroën U23

1,5-тонный заднеприводный грузовик. Выпускался с 1935 года в качестве коммерческой машины, с началом ВМВ в огромных количествах и с минимальными изменениями закупался французской армией (в октябре 1939 - июне 1940-го ей сдано св. 14 000 машин), став ее наиболее многочисленной грузовой машиной. Позднее производился для вермахта и продолжал производиться и после войны, до 1969 года. В экспозиции представлен коммерческий грузовик 1938 года.

Италия

Интересные машины, но стоят очень неудачно.

FIAT 508CM

Легкий командирский автомобиль. Военная версия коммерческого автомобиля FIAT 508C (увеличен клиренс и проч.). Наиболее распространенный автомобиль этого типа в итальянской армии. Начиная с 1938 года выпущено ок. 6 000 машин разных модификаций. Представленный экземпляр приобретен в Италии. 1942 год.

OM Taurus

3-тонный грузовик. Разработан и производился фирмой ОМ, компанией группы FIAT. Машина была создана на основе 5-тонного грузовика Ursusto той же фирмы. С 1944 года выпускались машины с дизельным двигателем. Производство удачной машины продолжалось с 1939 по 1958 год. Помимо итальянской армии грузовики производились и для вермахта (в 1944 - 1945 годах произведено 2 300 машин). 1941 год.

FIAT-SPA TL.37

Легкий полноприводный артиллерийский тягач. Разработан и производился фирмой SPA, компанией группы FIAT специализировавшейся на производстве военных машин. Всего в 1937 - 1944 годах было произведено св. 3 600 тягачей и специализированных машин, в т. ч. 375 для вермахта. С 1941 года выпускался специальный вариант тягача - TL.37 Pontiere, предназначавшийся для буксировки легких понтонных парков (заказано 484 машины, сдано существенно меньше), который и представлен в экспозиции («60 лет простоял в пустыне» - Ливия?). 1942 год.

FIAT-SPA TM.40

Средний полноприводный артиллерийский тягач. Производился в 1942 - 1945 годах, всего выпущена 291 машина (в т. ч. 153 для вермахта в 1944 - 1945 годах), сохранилось менее десятка. 1942 год.

FIAT-SPA 35 Dovunque

Радийный фургон на шасси 2,5-тонного грузовика повышенной проходимости SPA Dovunque 35. Единственный сохранившийся экземпляр. Куплен при распродаже французской коллекции в 2021 году. 1941 год.

Autocarretta OM 32

Легкий полноприводный многоцелевой автомобиль повышенной проходимости. Предназначался для использования горнострелковыми частями. Стал родоначальником целого семейства подобных машин, широко использовавшихся итальянской армией на всех фронтах. Ждет реставрации. 1932?

Япония

Isuzu TX-40 Тип 97

2-тонный грузовик, наиболее распространенная грузовая машина японской армии. Развитие 1,5-тонного грузовика Тип 94, созданного на базе аналогичного грузовика Ford. Выпускался с 1937 года до конца ВМВ. Представленный экземпляр в 1943 - 1945 годах использовался на Филиппинах японцами, а затем еще около 40 лет местным населением. Единственная в мире комплектная машина. 1943 год.

Rikuo Тип 95

Тяжелый армейский мотоцикл. Фактически лицензионный Harley-Davidson VL. Выпускался с 1935 года, сохранилось всего несколько экземпляров. Трофей КА. 1936 год

Rikuo Тип 97

Тяжелый армейский мотоцикл. Развитие предыдущего, с приводом на ось коляски. Выпускался с 1937 года, всего выпущено ок. 18 000 штук. Основной мотоцикл японской армии. Трофей КА. 1943 год.

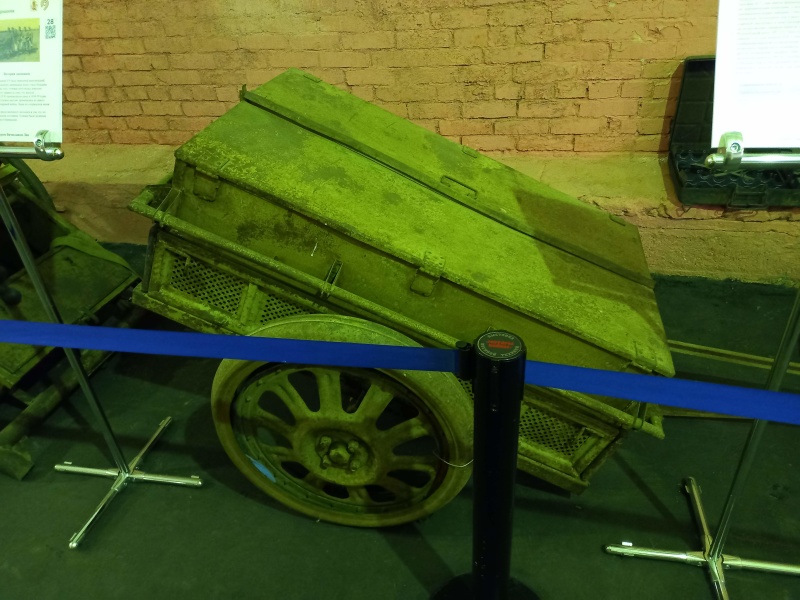

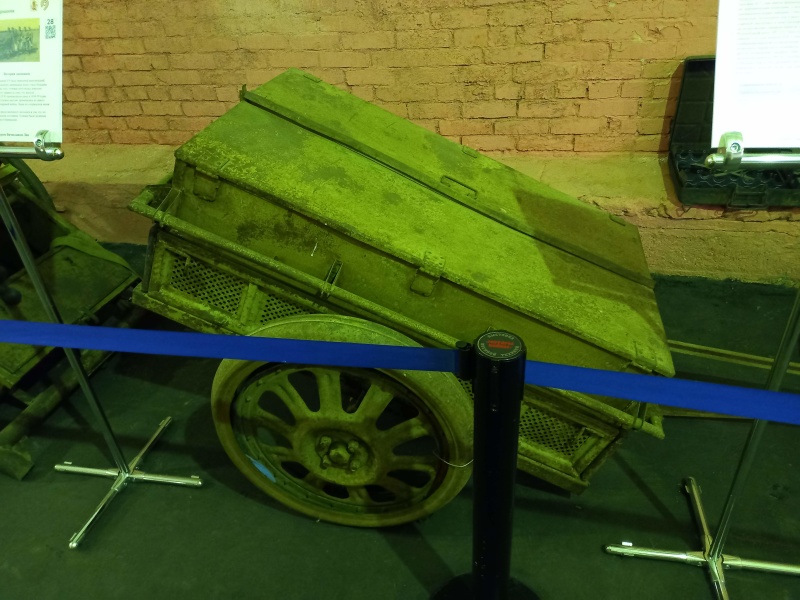

***

Таблички нет, но очень похоже на лафет японской 75-мм полевой пушки Тип 38.

США

M3A3

Средний танк более известный под британским именем «Генерал Ли». В экспозиции появился в начале сентября 2023-го. Таблички нет. Оочень высокий, два человеческих роста.

ЗЫ. Пишут , что куплен в Англии в 2012 году и восстановлен из БРЭМ М31.

M3A1 Scout Car

Разведывательный бронеавтомобиль, бронетранспортер и командирская машина. В 1939 - 1944 годах выпущено 20 918 машин, в СССР по ленд-лизу отправлено 3 340 штук. Был основной разведывательной бронемашиной американской армии в начале войны, начиная с 1943 года из-за недостаточных проходимости и защиты заменялся другими машинами, переводясь на охрану тыла и отправляясь союзникам по ленд-лизу. В СССР использовался как разведывательная и командирская машина и бронетранспортер. После войны на основе M3A1 был создан советский БТР-40.

Willis MB

Стандартный легкий 1/4 тонный многоцелевой автомобиль повышенной проходимости американской армии. Всего в 1941 - 1945 годах выпущено 360 000 машин (+ 277 000 однотипных Ford GPW). В СССР отправлено 48 993 машины, дошло 43 778 штук. Представленный экземпляр выпущен в 1943 году, в 1944 - 1945 воевал на Западном фронте (т. е. видимо американский).

Dodge WC-17

Штабной фургон. Ранняя, 1/2-тонная, версия Dodge WC выпускавшаяся в 1941 году (Т-211). Машин модификации WC-17, с закрытым кузовом Carry-all было выпущено 274 штуки, они использовались только американской армией. Представленный экземпляр служил аэродромной машиной. 1941 год.

Dodge WC-56

Стандартный 3/4 тонный многоцелевой автомобиль повышенной проходимости в варианте командирской машины WC-56. Всего в 1942 - 1944 годах выпущена 21 156 машин WC-56 (+ 6 010 почти идентичных WC-57, с лебедкой и удлиненной рамой). В СССР они официально не поставлялись. Представленный экземпляр служил во французской армии, в 1945 году им возможно единажды пользовался маршал Г. Жуков. 1943 год.

Помимо WC-56 в коллекции есть пара Dodge WC-51/52, без табличек. Всего в 1942 - 1945 годах было выпущено свыше 255 000 машин 3/4 тонных автомобилей Dodge WC, около 25 000 отправлено в СССР. В КА они использовались как тягачи и проч.

Chevrolet K51 Panel Van

Радийный фургон на базе стандартного 1,5-тонного грузовика повышенной проходимости Chevrolet G506. Последних в 1940 - 1945 годах было выпущено св. 154 000 штук, 47 700 из них отправлено в СССР. Экземпляр представлен в виде аэродромной машины.

GMC CCKW-353

Стандартный 2,5-тонный грузовик повышенной проходимости американской армии. «C» - проект 1941 года; вторая «C» - «conventional cab», обычная кабина («кабина за двигателем»); «K» - полный привод; «W» - две задних оси; «353» - длинная колесная база. Всего General Motors выпущено ок. 563 000 машин (в т. ч. примерно 464 000 в варианте CCKW-353). GMC CCKW поставлялись в основном американской армии, однотипные машины Studebaker US6 шли союзникам США, в первую очередь СССР. Собственно GMC CCKW в СССР было отправлено примерно 6 700 штук.

Studebaker M29C Weasel

Гусеничный транспортер - снегоболотоход. Разработан фирмой Studebaker в рамках британского заказа на машину для диверсионных операций в Норвегии. Позднее удачная машина широко использовался американской армией вплоть до конца 1950-х и служила в армиях других стран. Всего в 1942 - 1945 годах выпущено 15 124 машины семейства M29. Представленный экземпляр до 2000 года служил в норвежской армии. 1944 год.

Harley-Davidson WLA

Тяжелый армейский мотоцикл. Военная версия коммерческой модели Harley-Davidson WL выпускавшейся с 1929 года. В 1940 - 1945 годах выпущено 90 000 штук, из которых 26 000 отправлены в СССР. В американской армии использовался без коляски, как связной, в СССР большей частью с колясками отечественного производства. 1943 год.

Британия и Канада

Humber FWD

Легкий полноприводный штабной автомобиль, британский аналог «Додж» 3/4. В 1940 - 1945 годах выпущено 5 199 штук, в основном с кузовом универсал. Представленный экземпляр выкуплен после закрытия американского музея. 1943 год.

Bedford OYD

Основной 3-тонный грузовик британской армии. Выпускавшаяся для армии модель Bedford OY в варианте бортового грузовика. Производился в 1939 - 1953 годах. В ходе ВМВ выпущено 72 385 машин Bedford OY, около 1000 поставлено в СССР. 1941 год.

Scammel Pioneer SV/2S

Тяжелый тягач - танковый эвакуатор. Мог тянуть прицеп массой до 30 тонн, кран в кузове поднимал до 8 тонн. Всего в 1939 - 1945 годах выпущено 1 975 штук. В СССР отправлено 12 штук.

Chevrolet C60X

Фургон-полевая мастерская на шасси 3-тонного грузовика. В годы ВМВ канадские филиалы Ford, General Motors и Chrysler в целях унификации производства создали альянс известный как Canadian Military Pattern (CMP), выпускавший стандартные машины различавшиеся лишь силовыми установками и деталями оформления. Модель C60X была создана на основе 3-тонного грузовика C60L, но имела иной мотор и колесную формулу 6х6 и обычно использовалась как база для специальных машин. Всего в 1942 - 1944 годах выпущено 2 710 автомобилей, 1 500 из которых отправлена в СССР.

Chevrolet C15TA

Канадский бронетранспортер на шасси полноприводного грузовика Chevrolet C15A, аналог американского M3 Scout Car. В 1943 - 1944 годах выпущен 3 961 экземпляр. Удачная машина в ходе ВМВ использовалась канадскими и британскими частями и чехословацкими частями британской армии, а после войны - армиями Дании, Голландии, Бельгии и Норвегии до конца 1960-х годов. Представленный экземпляр ранее служил в голландской армии.

Датский велосипед

BSA Airborn Bicycle

Складной десантный велосипед. Предназначался для повышения мобильности парашютистов, использовался коммандос и проч. Всего в 1942 - 1945 годах для британской армии выпущено 70 000 велосипедов. В 1945 году еще 500 штук заказала армия Дании, от британских они отличаются цветом и отсутствием ручного тормоза.

Швеция

Artilleritraktor m/43 (Volvo HBT)

Разработан Volvo на основе немецкого полугусеничного тягача Sd.Kfz.10 (Demag D7). Двенадцать Sd.Kfz.10 были куплены шведами в Германии в 1940 году в качестве тягачей для немецких же 105-мм гаубиц leFH18 (куплено 142 штуки), однако дальнейшие закупки оказались невозможны. Шведский тягач был принят на вооружение в 1944 году (выпущено 108 штук) и отличался от прародителя и внешне и характеристиками (большие грузоподъемность и тягловое усилие). Представленный экземпляр в 1978 году попал в Англию, где играл в кино Sd.Kfz.10, а оттуда был вывезен в Россию.

Бонус

У входа стоят два автомобиля 1930-х годов, к выставке отношения не имеющие. Кабриолет Mercedes-Benz 770K (на таком же ездил сами знаете кто) и американский Cord 812 (на таком сами знаете кто не ездил).

Моторы войны. Германия.

Боевой техники почти нет, немцы представлены в основном автомобилями и мотоциклами. Есть также экзотика которую в отечественном музее обычно не увидишь - конные повозки, полевые кухни и спецсредства. Многие машины разной степени разбитости и ниже приведены не все.

скрытый текстNSU Kettenkrad HK-101

Легкий полугусеничный тягач. Разрабатывался в качестве тягача для горнострелковых войск, однако широко применялся повсеместно. Всего в 1940 - 1945 годах выпущено 8 345 машин. Найден в бывшем колхозе Кировской области. 1941 год.

Mercedes-Benz 230 W153

Коммерческий двухдверный кабриолет. Мобилизованные машины использовались в вермахте в качестве штабных. В 1938 - 1943 году выпущено 4 262 машины в варианте седан и кабриолет. Куплен у семьи краснодарского фронтовика. 1939 год.

Phänomen Granit 25H

Санитарный фургон (Phänomen Granit 25H Sanitätsfahrzeug) на базе одноименного 1,5-тонного коммерческого грузовика, основная санитарная машина вермахта в начальный период ВМВ. Кузов на 4 лежачих раненых. Выпускался в 1936 - 1939 годах. Представленный экземпляр куплен при ликвидации американского музея. 1939 год.

Opel mPI

Полноприводный средний командирский автомобиль (mittlerer geländegängige personenkraftwagen = средний легковой внедорожный автомобиль). Разработан в рамках программы стандартизации автопарка вермахта. Основными производителями подобных машин были компании Horch и Wanderer, из-за нехватки мощностей на последних с 1938 года их делал и Opel. От машин Horch и Wanderer опелевские отличались типом двигателя - на них ставился движок от грузовика Opel Blitz. Всего в 1938 - 1943 годах Opel сдал 3 860 машин. Представленный экземпляр принадлежал 5-й танковой дивизии вермахта и был потерян в январе 1942 в Гжатском районе Смоленской области. Пробоины на капоте оставлены при реставрации.

Horch 108 Typ 1b и Ford EGa Kfz.23

Полноприводный тяжелый командирский автомобиль (schwerer geländegängige personenkraftwagen = тяжелый легковой внедорожный автомобиль). Разработан в рамках программы стандартизации автопарка вермахта. Машина вышла прекрасная, но слишком сложная и дорогая и в 1942 году ее производство было прекращено в пользу более дешевых аналогов (см. ниже). Всего в 1937 - 1942 годах было выпущено 8 135 машин. Представленный экземпляр найден под Смоленском и ждет реставрации.

Помимо самой Horch почти полностью идентичные машины этого типа в 1939 - 1941 годах делал германский филиал Ford (выпущен 1901 автомобиль) От продукции Horch эти машины, называвшиеся Ford EGa, отличались установкой фордовского же двигателя. В экспозиции представлен ждущий реставрации уникальный экземпляр спецмашины Kfz.23 - мобильного телефонного узла.

Steyr 1500A / Typ 270 Kfz.69

Тяжелый командирский автомобиль. Создан в рамках т. н. «плана Шелла», программы стандартизации автопарка вермахта, в качестве замены Horch 108. Фактически в ходе стандартизации вместо одного Horch 108 в серию пошли три типа машин - Steyr 1500A, Phänomen Granit 1500A и Mercedes-Benz L1500A. Разработан фирмой Porsche (Porsche Typ 147), но выпускался австрийским заводом Steyr в 1941 - 1942 году. Всего сохранились 2 таких машины. Захвачена под Сталинградом?

Steyr 1500 A/01 Kfz.69

Развитие предыдущей модели. Выпускалась с конца 1942 года, с 1943 года полностью аналогичные машины этого типа делала также фирма Wanderer. Всего в 1941 - 1945 годах выпущено 18 550 автомобилей Steyr 1500A и Steyr 1500 A/01 (+ 5 600 машин Wanderer), что сделало его самым массовым образцом «единого тяжелого командирского автомобиля». Представленный экземпляр был потерян в начале 1944 года под Ивангородом.

Phänomen Granit 1500A Kfz.70

Тяжелый командирский автомобиль. Еще один, наименее многочисленный, «сменщик» Horch 108. Большая часть машин этого типа строилась в варианте 1,5-тонного грузовика (заменившего упоминавшийся выше Phänomen Granit 25), небольшое число - в варианте тяжелого командирского автомобиля. Сохранилась всего одна машина этого типа. Представленный экземпляр куплен после ликвидации американского музея.

Mercedes-Benz L1500A

Тяжелый командирский автомобиль, на полноприводном шасси L1500A. Третий «сменщик» Horch 108. В 1941 - 1943 годах выпущено 4 903 машины. По характеристикам уступал Steyr 1500 в 1943 году был снят с производства. Сохранилось около десятка машин. Ждет реставрации.

Mercedes-Benz L1500S

Пожарный автобус на заднеприводной версии того же шасси L1500, использовавшейся для постройки 1,5-тонных грузовиков и спецмашин.

Einheitsdiesel Magirus

2,5-тонный дизельный грузовик повышенной проходимости (leichter geländegängiger Einheits-Lkw 2,5 t = легкий стандартный внедорожный грузовик 2,5 т). Разработан в рамках программы стандартизации автопарка вермахта, стандартная машина выпускалась одновременно 7 фирмами, всего в 1937 - 1940 годах выпущено, по разным данным, от 11 780 до 14 300 штук. Машина вышла прекрасная, но дорогая и сложная и в 1940 году была снята с производства в пользу более дешевых аналогов. Представленный экземпляр погиб зимой 1941-го и восстановлен до состояния близкого к заводской комплектации.

Mercedes-Benz L4500S

Заднеприводный 5-тонный (формально - 4,5-тонный) грузовик с дизельным двигателем. В 1939 - 1944 годах выпущено 6 402 машины. Трофей КА, использовался на одной из автобаз. 1940 год.

Еще один Mercedes-Benz L4500S, 1941 год. Захвачен французами летом 1944 года в Нормандии. Приобретен при распродаже собрания французского коллекционера.

***

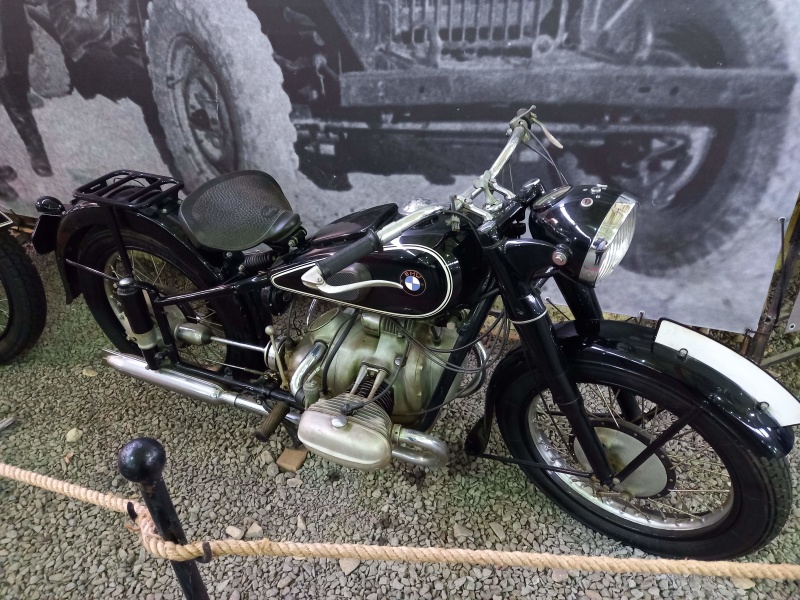

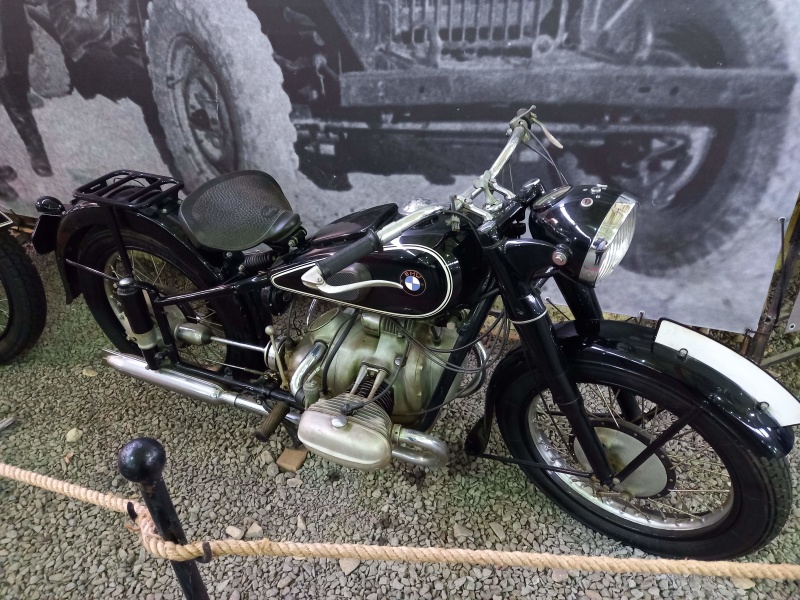

BMW R12W

Тяжелый армейский мотоцикл, 1941 год. Выпускался в гражданском и военном вариантах, всего в 1935 - 1942 годах выпущено более 36 000 штук. В военном варианте использовался большей частью с коляской, не имевшей привода, что затрудняло езду по бездорожью. Приобретен у семьи подмосковного фронтовика.

Гражданский вариант того же BMW R12, 1937 год.

Zündapp KS 750

Тяжелый армейский мотоцикл, 1942 год. Разработан в рамках программы стандартизации автопарка вермахта. Как и в большинстве других случаев стандартизация свелась к параллельному выпуску двух очень схожих образцов - Zündapp KS 750 и BMW R 75 (см. ниже). В 1939 - 1948 годах выпущено 18 695 штук.

BMW R 75

Тяжелый армейский мотоцикл, 1942 год. Разработан в рамках программы стандартизации автопарка вермахта, выпускался параллельно с предыдущим. В 1940 - 1944 годах выпущено 16 510 штук.

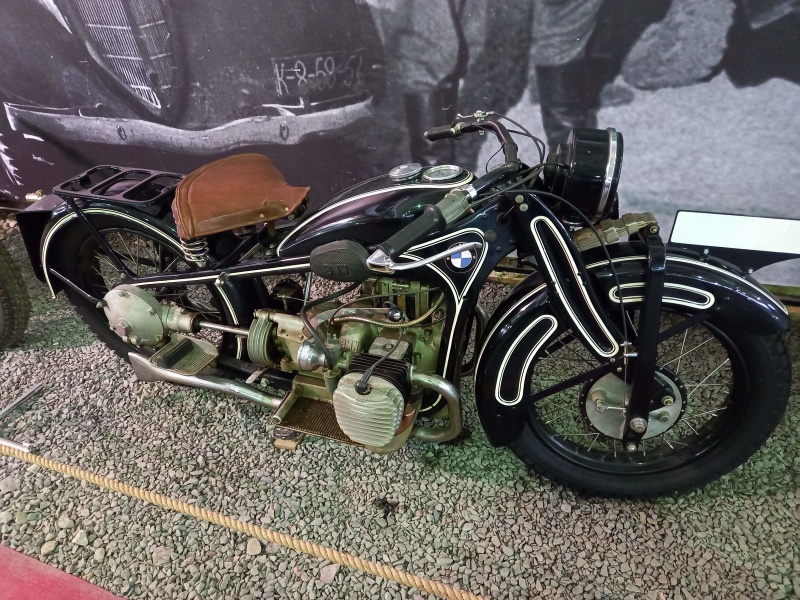

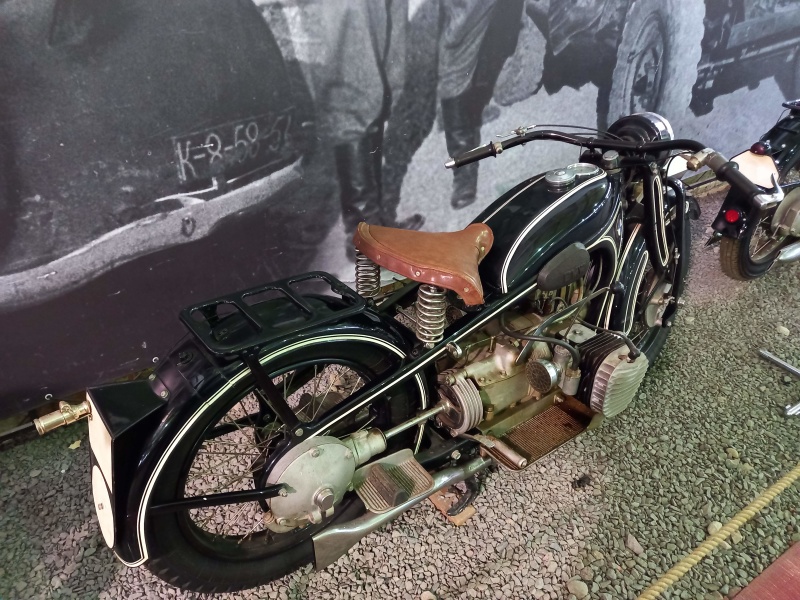

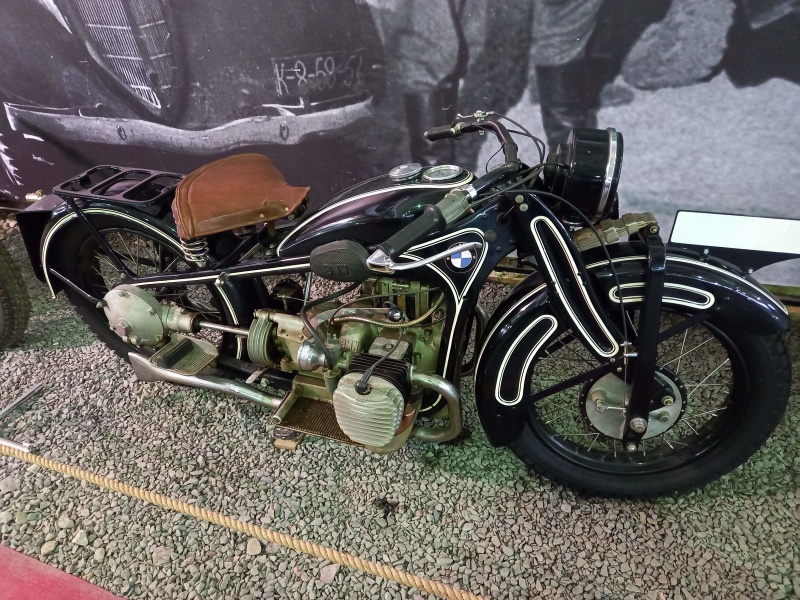

BMW R 51

Средний мотоцикл, 1938 год. Коммерческая спортивная модель, как и прочие модели ниже, мобилизованные машины этого типа использовались в вермахте в качестве связных. Всего в 1938 - 1940 годах выпущено 3 775 машин.

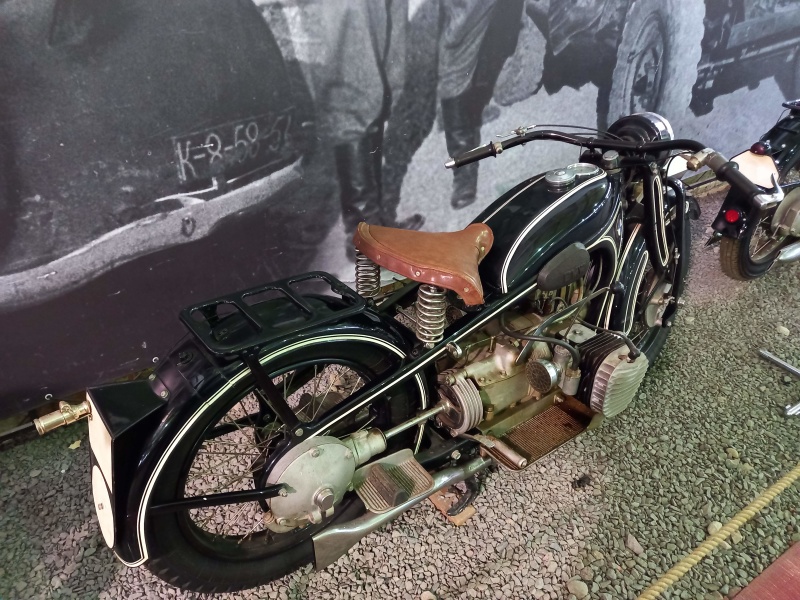

BMW R 35

Легкий мотоцикл, 1938 год. Коммерческая модель использовавшаяся, в основном, в учебных, полицейских и вспомогательных формированиях. Всего в 1937 - 1940 годах выпущено 15 386 машин.

BMW R 23

Легкий мотоцикл, 1938 год. Коммерческая модель. Всего в 1938 - 1940 годах выпущено (вместе с R 20) 8 021 машин.

Zündapp EM 250

Легкий мотоцикл, 1926 год. Коммерческая модель.

***

15 cm Nebelwerfer 41

Шестиствольный реактивный миномет. Собран из фрагментов.

Sd.Kfz.231

Реплика.

***

Heeresfahrzeug 1 (Hf. 1)

Стандартная пароконная легкая повозка (leichter feldwagen) вермахта. На «вооружении» состояла с конца 1920-х годов, составляя вместе с повозками Hf. 2 и Hf. 3 основу транспорта пехотной дивизии. Изготавливалась почти целиком из дерева, максимальная грузоподъемность - 750 кг. Использовалась для перевозки боеприпасов, предметов снабжения, как санитарная и ветеринарная и проч. Представленный экземпляр захвачен летом 1944 года в Нормандии и сохранил оригинальный вид и окраску.

Heeresfahrzeug 3 (Hf. 3)

Стандартная пароконная малая пехотная повозка (kleiner feldwagen) вермахта. Принята на «вооружение» в 1916 году как малая повозка снабжения (kleiner proviantwagen 16) и позднее с незначительными изменениями (в 1936-м деревянные дуги для тента заменены металлическими) производилась для рейхсвера и вермахта. Грузоподъемность - 610 кг. Представленный экземпляр захвачен летом 1944 года в Нормандии и сохранил оригинальный вид и окраску.

Nachrichtenfahrzeug 2 (Nf. 2)

Легкая повозка связистов / телефонистов (leichter fernsprechwagen). Принята на «вооружение» в 1929 году. В отличии от пехотных была цельнометаллической (за исключением деревянных колес), цеплялась к передку и перевозилась четверкой лошадей. Представленный экземпляр захвачен летом 1944 года в Нормандии и сохранил оригинальный вид и окраску.

Kleine Feldküche (Hf. 12 и Hf. 14)

Малая полевая кухня. Принята на «вооружение» кайзеровской армии в 1908 году, позднее состояла на «вооружении» рейхсвера и вермахта (Heeresfahrzeug 12 / Hf. 12). С 1936 года выпускался «автомобильный» вариант с металличесими колесами (Hf. 14), однако на части Hf. 14 продолжали ставить деревянные колеса. В оригинальном виде цеплялась к передку и перевозилась парой лошадей. Два котла - основной на 125 литров и котел для кофе (60 литров), могли обеспечить питанием 60 - 125 человек. Представлено два экземпляра, Hf. 12 и Hf. 14, оба с деревянными колесами. Hf. 14 захвачена летом 1944 года в Нормандии.

Hf. 12

Hf. 14

Große Feldküche (Hf. 13)

Большая полевая кухня. Принята на «вооружение» кайзеровской армии в 1911 году, позднее состояла на «вооружении» рейхсвера и вермахта (Heeresfahrzeug 11 / Hf. 11). С 1935 года выпускался «автомобильный» вариант с металличесими колесами (Hf. 13), однако на части Hf. 13 продолжали ставить деревянные колеса. В оригинальном виде цеплялась к передку и перевозилась парой лошадей. Два котла - основной на 200 литров и котел для кофе (90 литров), могли обеспечить питанием 125 - 250 человек. Представленный экземпляр захвачен летом 1944 года в Нормандии.

Infantriefahrzeug 5 / MG Wagen 36

Зенитный прицеп со спаркой пулеметов Zwillingsockel 36 с двумя MG-34. Прицеп цельнометаллический, с металлическими колесами и пневматическими шинами, мог цепляться к автомобилю, однако штатно цеплялся к передку и первозился парой лошадей. Всего выпущено ок. 1 000 штук. В начале ВМВ прицепы массово применялись вермахтом, однако позднее от них отказались из-за недостаточной устойчивости. Представленный экземпляр брошен 342-й пехотной дивизией в Смоленской области зимой 1941 - 1942-го.

Infanteriekarren (If. 8)

Легкая пехотная тележка, выпускалась с 1941 года, в качестве замены прежней модели 1939 года - Infanteriekarren If. 7, от которой отличалась прежде всего металлическими колесами с пневмошинами, что позволяло перевозить ее автотранспортом, мотоциклами и проч. Грузоподъемность - 350 кг. На пехотный взвод полагалась одна такая тележка. Чаще всего их использовали для транспортировки боеприпасов.

Gefechtskarren (If. 9)

Минометная тележка для перевозки 81-мм миномета и боекомплекта к нему. На небольшие расстояния перевозилась личным составом, на значительные - конной тягой. Грузоподъемность - 350 кг. Выпускалась в 1938 - 1939 годах, но использовалась до конца войны. Всего сохранилось около 10 тележек. Представленный экземпляр захвачен летом 1944 года в Нормандии.

Pionierhandkarren (Pf. 22)

Универсальная саперная тележка. Принята на вооружение в 1942 году, использовалась для перевозки огнеметов и прочего саперного имущества. Грузоподъемность - 385 кг. Благодаря металлических колесам с пневмошинами могла перевозиться и конным и автомобильным транспортом. Захвачена в Нормандии?

Nachrichtengerätkarren

Тележка связистов. Выпускалась с 1942 года, таскалась вручную. На тележке крепились катушки с кабелем. Грузоподъемность - 100 кг. Тоже видимо трофей Нормандии.

Handkarren fur Sanitatsgerat

Санитарная тележка. Создана видимо на основе предыдущей. Использовалась для перевозки вручную ящиков с медикаментами и носилок с ранеными. Грузоподъемность - 150 кг. Тоже трофей Нормандии.

***

60cm Flakscheinwerfer 36

600-мм зенитный прожектор с 8-киловаттным генератором на прицепах. Выпускался с 1940 года, применяясь вместе с 20- и 37-мм зенитными пушками. Дальность сопровождения цели - до 5 км. Всего в 1940 - 1945 годах выпущено 6 376 штук, в т. ч. 5 582 на прицепах. Ныне сохранилось всего несколько штук. Представленный экземпляр сохранился в оригинальной комплектации.

Schwerer Maschinensatz A (Sd.Ah.24)

Типовой тяжелый прицеп-генератор вермахта, мощность - 12 кВт. Использовался в основном частями связи.

***

Leichter Pontonwagen (Pf.15 и Pf.15−1)

Легкие понтонные прицепы входившие в состав понтонного парка Brückengerät C, типового средства переправы немецкой пехотной дивизии в начале ВМВ (по 20 понтонов на парк). Уже к середине войны парки Brückengerät C стали редкостью и ныне сохранился лишь один. Представлены понтоны двух, несколько отличающихся типов. 1941 год

Pf.15

Pf.15−1

Sturmbootmotor 39

Подвесной мотор для легкой штурмовой лодки leichtes Sturmboot 39, использовавшейся для речных операций штурмовыми саперными подразделениями. 1939 год.

***

200-литровые немецкие топливные бочки. Горловины у немецких бочек делались не в торце, а сбоку, туда ставился ручной насос, с помощью которого качалось содержимое.

скрытый текстNSU Kettenkrad HK-101

Легкий полугусеничный тягач. Разрабатывался в качестве тягача для горнострелковых войск, однако широко применялся повсеместно. Всего в 1940 - 1945 годах выпущено 8 345 машин. Найден в бывшем колхозе Кировской области. 1941 год.

Mercedes-Benz 230 W153

Коммерческий двухдверный кабриолет. Мобилизованные машины использовались в вермахте в качестве штабных. В 1938 - 1943 году выпущено 4 262 машины в варианте седан и кабриолет. Куплен у семьи краснодарского фронтовика. 1939 год.

Phänomen Granit 25H

Санитарный фургон (Phänomen Granit 25H Sanitätsfahrzeug) на базе одноименного 1,5-тонного коммерческого грузовика, основная санитарная машина вермахта в начальный период ВМВ. Кузов на 4 лежачих раненых. Выпускался в 1936 - 1939 годах. Представленный экземпляр куплен при ликвидации американского музея. 1939 год.

Opel mPI

Полноприводный средний командирский автомобиль (mittlerer geländegängige personenkraftwagen = средний легковой внедорожный автомобиль). Разработан в рамках программы стандартизации автопарка вермахта. Основными производителями подобных машин были компании Horch и Wanderer, из-за нехватки мощностей на последних с 1938 года их делал и Opel. От машин Horch и Wanderer опелевские отличались типом двигателя - на них ставился движок от грузовика Opel Blitz. Всего в 1938 - 1943 годах Opel сдал 3 860 машин. Представленный экземпляр принадлежал 5-й танковой дивизии вермахта и был потерян в январе 1942 в Гжатском районе Смоленской области. Пробоины на капоте оставлены при реставрации.

Horch 108 Typ 1b и Ford EGa Kfz.23

Полноприводный тяжелый командирский автомобиль (schwerer geländegängige personenkraftwagen = тяжелый легковой внедорожный автомобиль). Разработан в рамках программы стандартизации автопарка вермахта. Машина вышла прекрасная, но слишком сложная и дорогая и в 1942 году ее производство было прекращено в пользу более дешевых аналогов (см. ниже). Всего в 1937 - 1942 годах было выпущено 8 135 машин. Представленный экземпляр найден под Смоленском и ждет реставрации.

Помимо самой Horch почти полностью идентичные машины этого типа в 1939 - 1941 годах делал германский филиал Ford (выпущен 1901 автомобиль) От продукции Horch эти машины, называвшиеся Ford EGa, отличались установкой фордовского же двигателя. В экспозиции представлен ждущий реставрации уникальный экземпляр спецмашины Kfz.23 - мобильного телефонного узла.

Steyr 1500A / Typ 270 Kfz.69

Тяжелый командирский автомобиль. Создан в рамках т. н. «плана Шелла», программы стандартизации автопарка вермахта, в качестве замены Horch 108. Фактически в ходе стандартизации вместо одного Horch 108 в серию пошли три типа машин - Steyr 1500A, Phänomen Granit 1500A и Mercedes-Benz L1500A. Разработан фирмой Porsche (Porsche Typ 147), но выпускался австрийским заводом Steyr в 1941 - 1942 году. Всего сохранились 2 таких машины. Захвачена под Сталинградом?

Steyr 1500 A/01 Kfz.69

Развитие предыдущей модели. Выпускалась с конца 1942 года, с 1943 года полностью аналогичные машины этого типа делала также фирма Wanderer. Всего в 1941 - 1945 годах выпущено 18 550 автомобилей Steyr 1500A и Steyr 1500 A/01 (+ 5 600 машин Wanderer), что сделало его самым массовым образцом «единого тяжелого командирского автомобиля». Представленный экземпляр был потерян в начале 1944 года под Ивангородом.

Phänomen Granit 1500A Kfz.70

Тяжелый командирский автомобиль. Еще один, наименее многочисленный, «сменщик» Horch 108. Большая часть машин этого типа строилась в варианте 1,5-тонного грузовика (заменившего упоминавшийся выше Phänomen Granit 25), небольшое число - в варианте тяжелого командирского автомобиля. Сохранилась всего одна машина этого типа. Представленный экземпляр куплен после ликвидации американского музея.

Mercedes-Benz L1500A

Тяжелый командирский автомобиль, на полноприводном шасси L1500A. Третий «сменщик» Horch 108. В 1941 - 1943 годах выпущено 4 903 машины. По характеристикам уступал Steyr 1500 в 1943 году был снят с производства. Сохранилось около десятка машин. Ждет реставрации.

Mercedes-Benz L1500S

Пожарный автобус на заднеприводной версии того же шасси L1500, использовавшейся для постройки 1,5-тонных грузовиков и спецмашин.

Einheitsdiesel Magirus

2,5-тонный дизельный грузовик повышенной проходимости (leichter geländegängiger Einheits-Lkw 2,5 t = легкий стандартный внедорожный грузовик 2,5 т). Разработан в рамках программы стандартизации автопарка вермахта, стандартная машина выпускалась одновременно 7 фирмами, всего в 1937 - 1940 годах выпущено, по разным данным, от 11 780 до 14 300 штук. Машина вышла прекрасная, но дорогая и сложная и в 1940 году была снята с производства в пользу более дешевых аналогов. Представленный экземпляр погиб зимой 1941-го и восстановлен до состояния близкого к заводской комплектации.

Mercedes-Benz L4500S

Заднеприводный 5-тонный (формально - 4,5-тонный) грузовик с дизельным двигателем. В 1939 - 1944 годах выпущено 6 402 машины. Трофей КА, использовался на одной из автобаз. 1940 год.

Еще один Mercedes-Benz L4500S, 1941 год. Захвачен французами летом 1944 года в Нормандии. Приобретен при распродаже собрания французского коллекционера.

***

BMW R12W

Тяжелый армейский мотоцикл, 1941 год. Выпускался в гражданском и военном вариантах, всего в 1935 - 1942 годах выпущено более 36 000 штук. В военном варианте использовался большей частью с коляской, не имевшей привода, что затрудняло езду по бездорожью. Приобретен у семьи подмосковного фронтовика.

Гражданский вариант того же BMW R12, 1937 год.

Zündapp KS 750

Тяжелый армейский мотоцикл, 1942 год. Разработан в рамках программы стандартизации автопарка вермахта. Как и в большинстве других случаев стандартизация свелась к параллельному выпуску двух очень схожих образцов - Zündapp KS 750 и BMW R 75 (см. ниже). В 1939 - 1948 годах выпущено 18 695 штук.

BMW R 75

Тяжелый армейский мотоцикл, 1942 год. Разработан в рамках программы стандартизации автопарка вермахта, выпускался параллельно с предыдущим. В 1940 - 1944 годах выпущено 16 510 штук.

BMW R 51

Средний мотоцикл, 1938 год. Коммерческая спортивная модель, как и прочие модели ниже, мобилизованные машины этого типа использовались в вермахте в качестве связных. Всего в 1938 - 1940 годах выпущено 3 775 машин.

BMW R 35

Легкий мотоцикл, 1938 год. Коммерческая модель использовавшаяся, в основном, в учебных, полицейских и вспомогательных формированиях. Всего в 1937 - 1940 годах выпущено 15 386 машин.

BMW R 23

Легкий мотоцикл, 1938 год. Коммерческая модель. Всего в 1938 - 1940 годах выпущено (вместе с R 20) 8 021 машин.

Zündapp EM 250

Легкий мотоцикл, 1926 год. Коммерческая модель.

***

15 cm Nebelwerfer 41

Шестиствольный реактивный миномет. Собран из фрагментов.

Sd.Kfz.231

Реплика.

***

Heeresfahrzeug 1 (Hf. 1)

Стандартная пароконная легкая повозка (leichter feldwagen) вермахта. На «вооружении» состояла с конца 1920-х годов, составляя вместе с повозками Hf. 2 и Hf. 3 основу транспорта пехотной дивизии. Изготавливалась почти целиком из дерева, максимальная грузоподъемность - 750 кг. Использовалась для перевозки боеприпасов, предметов снабжения, как санитарная и ветеринарная и проч. Представленный экземпляр захвачен летом 1944 года в Нормандии и сохранил оригинальный вид и окраску.

Heeresfahrzeug 3 (Hf. 3)

Стандартная пароконная малая пехотная повозка (kleiner feldwagen) вермахта. Принята на «вооружение» в 1916 году как малая повозка снабжения (kleiner proviantwagen 16) и позднее с незначительными изменениями (в 1936-м деревянные дуги для тента заменены металлическими) производилась для рейхсвера и вермахта. Грузоподъемность - 610 кг. Представленный экземпляр захвачен летом 1944 года в Нормандии и сохранил оригинальный вид и окраску.

Nachrichtenfahrzeug 2 (Nf. 2)

Легкая повозка связистов / телефонистов (leichter fernsprechwagen). Принята на «вооружение» в 1929 году. В отличии от пехотных была цельнометаллической (за исключением деревянных колес), цеплялась к передку и перевозилась четверкой лошадей. Представленный экземпляр захвачен летом 1944 года в Нормандии и сохранил оригинальный вид и окраску.

Kleine Feldküche (Hf. 12 и Hf. 14)

Малая полевая кухня. Принята на «вооружение» кайзеровской армии в 1908 году, позднее состояла на «вооружении» рейхсвера и вермахта (Heeresfahrzeug 12 / Hf. 12). С 1936 года выпускался «автомобильный» вариант с металличесими колесами (Hf. 14), однако на части Hf. 14 продолжали ставить деревянные колеса. В оригинальном виде цеплялась к передку и перевозилась парой лошадей. Два котла - основной на 125 литров и котел для кофе (60 литров), могли обеспечить питанием 60 - 125 человек. Представлено два экземпляра, Hf. 12 и Hf. 14, оба с деревянными колесами. Hf. 14 захвачена летом 1944 года в Нормандии.

Hf. 12

Hf. 14

Große Feldküche (Hf. 13)

Большая полевая кухня. Принята на «вооружение» кайзеровской армии в 1911 году, позднее состояла на «вооружении» рейхсвера и вермахта (Heeresfahrzeug 11 / Hf. 11). С 1935 года выпускался «автомобильный» вариант с металличесими колесами (Hf. 13), однако на части Hf. 13 продолжали ставить деревянные колеса. В оригинальном виде цеплялась к передку и перевозилась парой лошадей. Два котла - основной на 200 литров и котел для кофе (90 литров), могли обеспечить питанием 125 - 250 человек. Представленный экземпляр захвачен летом 1944 года в Нормандии.

Infantriefahrzeug 5 / MG Wagen 36

Зенитный прицеп со спаркой пулеметов Zwillingsockel 36 с двумя MG-34. Прицеп цельнометаллический, с металлическими колесами и пневматическими шинами, мог цепляться к автомобилю, однако штатно цеплялся к передку и первозился парой лошадей. Всего выпущено ок. 1 000 штук. В начале ВМВ прицепы массово применялись вермахтом, однако позднее от них отказались из-за недостаточной устойчивости. Представленный экземпляр брошен 342-й пехотной дивизией в Смоленской области зимой 1941 - 1942-го.

Infanteriekarren (If. 8)

Легкая пехотная тележка, выпускалась с 1941 года, в качестве замены прежней модели 1939 года - Infanteriekarren If. 7, от которой отличалась прежде всего металлическими колесами с пневмошинами, что позволяло перевозить ее автотранспортом, мотоциклами и проч. Грузоподъемность - 350 кг. На пехотный взвод полагалась одна такая тележка. Чаще всего их использовали для транспортировки боеприпасов.

Gefechtskarren (If. 9)

Минометная тележка для перевозки 81-мм миномета и боекомплекта к нему. На небольшие расстояния перевозилась личным составом, на значительные - конной тягой. Грузоподъемность - 350 кг. Выпускалась в 1938 - 1939 годах, но использовалась до конца войны. Всего сохранилось около 10 тележек. Представленный экземпляр захвачен летом 1944 года в Нормандии.

Pionierhandkarren (Pf. 22)

Универсальная саперная тележка. Принята на вооружение в 1942 году, использовалась для перевозки огнеметов и прочего саперного имущества. Грузоподъемность - 385 кг. Благодаря металлических колесам с пневмошинами могла перевозиться и конным и автомобильным транспортом. Захвачена в Нормандии?

Nachrichtengerätkarren

Тележка связистов. Выпускалась с 1942 года, таскалась вручную. На тележке крепились катушки с кабелем. Грузоподъемность - 100 кг. Тоже видимо трофей Нормандии.

Handkarren fur Sanitatsgerat

Санитарная тележка. Создана видимо на основе предыдущей. Использовалась для перевозки вручную ящиков с медикаментами и носилок с ранеными. Грузоподъемность - 150 кг. Тоже трофей Нормандии.

***

60cm Flakscheinwerfer 36

600-мм зенитный прожектор с 8-киловаттным генератором на прицепах. Выпускался с 1940 года, применяясь вместе с 20- и 37-мм зенитными пушками. Дальность сопровождения цели - до 5 км. Всего в 1940 - 1945 годах выпущено 6 376 штук, в т. ч. 5 582 на прицепах. Ныне сохранилось всего несколько штук. Представленный экземпляр сохранился в оригинальной комплектации.

Schwerer Maschinensatz A (Sd.Ah.24)

Типовой тяжелый прицеп-генератор вермахта, мощность - 12 кВт. Использовался в основном частями связи.

***

Leichter Pontonwagen (Pf.15 и Pf.15−1)

Легкие понтонные прицепы входившие в состав понтонного парка Brückengerät C, типового средства переправы немецкой пехотной дивизии в начале ВМВ (по 20 понтонов на парк). Уже к середине войны парки Brückengerät C стали редкостью и ныне сохранился лишь один. Представлены понтоны двух, несколько отличающихся типов. 1941 год

Pf.15

Pf.15−1

Sturmbootmotor 39

Подвесной мотор для легкой штурмовой лодки leichtes Sturmboot 39, использовавшейся для речных операций штурмовыми саперными подразделениями. 1939 год.

***

200-литровые немецкие топливные бочки. Горловины у немецких бочек делались не в торце, а сбоку, туда ставился ручной насос, с помощью которого качалось содержимое.

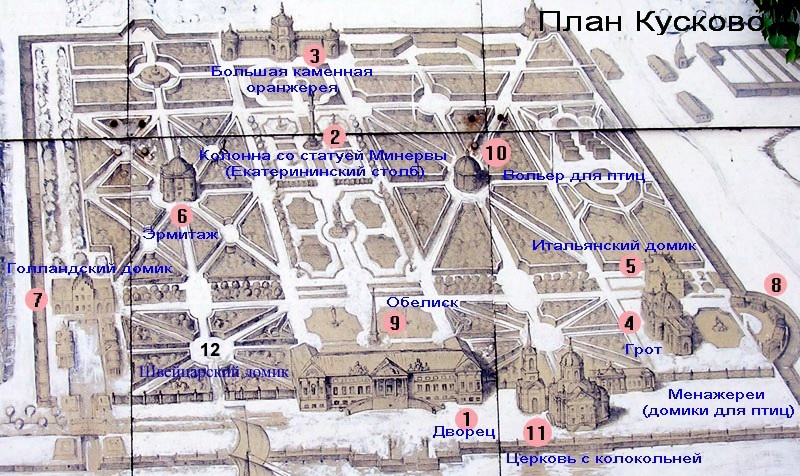

Кусково. Музей керамики.

На другом конце парка располагается Большая каменная оранжерея построенная в 1761 - 1762 годах Ф. С. Аргуновым. Здесь разводили лимонные, апельсиновые, лавровые и прочие деревья, выращивали редкие растения и экзотические фрукты. Рядом с Большой была устроена еще и Американская оранжерея.

Здания оранжерей теперь используются для выставок. В Большой, помимо прочего, находится постоянно действующая экспозиция Музея керамики. Последний был создан на основе «национализированной» в 1919 году коллекции А. В. Морозова, а в 1937 году был объединен с Музеем-усадьбой "Кусково".

скрытый текст

Экспозиция неожиданно интересная.

скрытый текстВверху - венский фарфор из коллекции В. О. Гиршмана, начало XIX века; внизу, по бокам - иранские изразцы из Исфагана (рубеж XVIII - XIX века), в центре - фрагменты иранской архитектурной керамики (рубеж XV - XVI века) и китайские стеклянные флаконы (рубеж XVIII - XIX века), всё из коллекции И. С. Остроухова.

Предметы из коллекции Д. И. Щукина.

Две французские фаянсовые тарелки фабрики вдовы Перрен (1760 - 1770); немецкий кувшин, Вестервальд, каменная масса, роспись кобальтом, конец XVIII века.

Мейсенский фарфор XVIII века и, справа, английский сервиз (Дерби, конец XVIII века)

Итальянская керамика XVI - XVII века.

Внизу в центре ваза Императорского фарфорового завода, 1759 год. Уникальный образец елизаветинского фарфора. Вазу дважды били и снова склеивали.

Скульптуры Императорского фарфорового завода, XVIII - начало XIX века.

Египетский сервиз. Франция, Севрская фарфоровая мануфактура, 1804 - 1808.

Создан про мотивам Египетского похода Наполеона, подарен последним императору Александру.

Ваза Императорского фарфорового завода, ок. 1820-го. Фарфор, роспись, золочение.

Справа «Долгоруковский сервиз» завода Гарднера, 1820-е; слева - чашки с блюдцами с портретами имп. Елизаветы Алексеевны (Императорский фарфоровый, 1810-е) и М. И. Кутузова (завод Гарднера, 1810-е) и вазочка с портретом имп. Александра I (Императорский фарфоровый, 1810-е).

Предметы из «Гурьевского сервиза» и подставка для вазы, Императорский фарфоровый завод, 1810-е.

Фарфор завода Гарднера 1820 - 1830 годы.

Предметы с видами Москвы и Петербурга, Императорский фарфоровый завод, заводы Попова и Сафронова, 1820 - 1840-е.

Фигурки Императорского фарфорового, завода Попова и завода Гарднера, 1810 - 1840-е.

Сервизы Императорского фарфорового завода, 1830-е.

Сервизы заводов Попова (слева) и Гарднера, 1820 - 1830-е.

Предметы из сервиза вел. князя Константина Николаевича, Императорский фарфоровый завод, 1848 год; в центре - ваза завода М. С. Кузнецова, конец XIX века.

Вверху - подносное блюдо с солонкой, завода Попова, 1830 - 1840-е. В центре - самовар Императорского фарфорового завода, 1850-е. Ниже - сервиз завода Попова, 1850-е и сахарница «Виноград» завода Сафронова, середина XIX века.

Тарелки в этрусском стиле, завод Тереховых и Киселева, 1830 - 1850-е. В центре чернильница в виде гробницы Наполеона, завод Ауэрбаха. Фаянс, роспись.

Фигурка «Пагода», завод Поскочина, вторая треть XIX века (фаянс, роспись), слева - тарелка завода завода В. И. Жадина, 1853 - 1865, справа тарелка завода Тереховых и Киселева, 1830 - 1850-е. Фаянс, печатный рисунок, роспись.

Императорский фарфоровый завод, 1883 - 1922 (?!). Слева вверху скульптура «Балерина Тамара Карсавина», ниже «Анна Павлова в роли Жизели», слева - «Леонид Собинов в роли Ромео».

Вверху два блюда московского завода М. С. Кузнецова, конец XIX века.

Внизу слева французская ваза Буррон Марлотт, конец XIX века; в центре - ваза русского Императорского фарфорового завода, 1900; справа - австрийская ваза фабрики «Амфора», 1900-е.

Дятьковский хрустальный завод, рубеж XIX - XX веков. Цветное стекло с росписью.

Датская королевская фарфоровая мануфактура, 1898 - 1908 годы

Ваза «Жатва» и композиция с танцующими девушками. Императорский фарфоровый завод, 1915. Эскиз Е. Е. Лансере. Фарфор, роспись.

Петроградский Государственный фарфоровый завод, 1919 - 1923. Фарфор, роспись.

На тарелке в середине надпись по-немецки: «Мы зажжем весь мир огнем III Интернационала».

Тверская фарфорово-фаянсовая фабрика, 1925 - 1934 годы. Фаянс, майолика, аэрограф, позолота, роспись, глазурь. Второй слева вверху предмет - фаянсовый футляр для радиоприемника, 1927 год.

Лаборатория Музея керамики, 1929 - 1930 годы. Майолика.

Лаборатория Музея керамики, 1929 - 1930. Ваза «Грузчики» (глина, роспись), скульптуры «Мешочник», «Кормилица», «Крестьянин» и «Старый спец», майолика.

Конаковская фаянсовая фабрика, 1933 - 1935 годы. Фаянс, майолика, роспись позолота.

Совы - упоры для книг, сверхчеловек - эпроновец. Кошка на шаре потрясена явлением маршала Ворошилова.

Сервиз «Зимние забавы». Ленинградский фарфоровый завод, 1935. Фарфор, роспись, золочение.

Сервизы «Поход Челюскина» (1934) и «Пиковая дама» (1936). Ленинградский фарфоровый завод. Фарфор, роспись, золочение.

Чернильный прибор «Обсуждение сталинской конституции в узбекском колхозе», 1937 год, Ленинградский фарфоровый завод. Фарфор, роспись, золочение.

Призеры Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе - ваза «Москва», блюда «Удод» и «Голубь», скульптуры «Дон Кихот и Санчо Панса» и «Козленок» и прибор для воды. Конаковский фаянсовый завод.

По бокам сервизы «Кобальтовая сеточка» (1951) и «Лани» (1957 - 1958), золотые медали Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе. В центре - ваза «Кристалл» (1956), Гран-при той же выставки. Ленинградский фарфоровый завод. Фарфор, роспись, золочение, цировка, крытье.

Сервизы «Русский лубок» (1957) и «Народные узоры» (1958), золотые медали Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе. Ленинградский фарфоровый завод. Фарфор, роспись, золочение.

Триптих «Конек-Горбунок» (начало 1950-х), серебряная медаль Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе. Дмитровский фарфоровый завод. Фарфор, роспись, золочение.

Сервизы «Яблоки» (1957) и «Песня» (1951), большие скеребряная и золотая медали Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе. Дулевский фарфоровый завод. Фарфор, роспись, золочение.

Слева - туалетный набор «Принцесса на горошине», в центре - ваза «Золотой петушок» (1957), справа - туалетный набор «Сказка о Золотом петушке» (1955) - соответственно бронзовая, серебряная и бронзовая медали Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе. Дулевский фарфоровый завод. Фарфор, роспись, золочение.

Декоративная композиция «Табун», Ленинград, 1962. Фаянс и пр. Золотая медаль Международной выставки керамики в Праге, 1962.

Декоративная скульптура «Охота на мамонта», Конаковский фаянсовый завод, 1962. Фаянс, поливы, роспись. Серебряная медаль Международной выставки керамики в Праге, 1962.

Ленинградское высшее художественно-промышленное училище, 1957 - 1963 годы. Слева направо: ваза «Материнство», комплект «Курица», ликерный набор и набор для сока «Свинка». Керамика, Фаянс, эмали.

Композиция «Праздничный стол», Львовская экспериментальная фабрика, 1968 год.

Композиции из сюиты «Цирк». Дулевский фарфоровый завод, 1968 - 1970. Фарфор, роспись золочение.

Предметы Львовской экспериментальной керамико-скульптурной фабрики, 1976 - 1981. Стекло.

Скульптура «Бабушка Марина», Экспериментальный творческо-производственный комбинат, Москва, 1995. Шамот, лепка, роспись.

Ленинградский фарфоровый завод. Туалетные коробочки и чашки с блюдцами.1996 -1997

Сервиз «Руины III», Дмитровский фарфоровый завод, автор Б. Е. Калита, 1998. Фарфор, роспись, золочение.

Сервиз «Ковчег», Ленинградский фарфоровый завод, 2003. В центре флаконы из комплекта «Подмостки», Ленинградский фарфоровый завод, 2003.

Сувениры «Самолетик» и «Пакет молока», 2017 год, фарфор, бисквит, деколь, мастерская И. Клименкова.

Здания оранжерей теперь используются для выставок. В Большой, помимо прочего, находится постоянно действующая экспозиция Музея керамики. Последний был создан на основе «национализированной» в 1919 году коллекции А. В. Морозова, а в 1937 году был объединен с Музеем-усадьбой "Кусково".

скрытый текст

Экспозиция неожиданно интересная.

скрытый текстВверху - венский фарфор из коллекции В. О. Гиршмана, начало XIX века; внизу, по бокам - иранские изразцы из Исфагана (рубеж XVIII - XIX века), в центре - фрагменты иранской архитектурной керамики (рубеж XV - XVI века) и китайские стеклянные флаконы (рубеж XVIII - XIX века), всё из коллекции И. С. Остроухова.

Предметы из коллекции Д. И. Щукина.

Две французские фаянсовые тарелки фабрики вдовы Перрен (1760 - 1770); немецкий кувшин, Вестервальд, каменная масса, роспись кобальтом, конец XVIII века.

Мейсенский фарфор XVIII века и, справа, английский сервиз (Дерби, конец XVIII века)

Итальянская керамика XVI - XVII века.

Внизу в центре ваза Императорского фарфорового завода, 1759 год. Уникальный образец елизаветинского фарфора. Вазу дважды били и снова склеивали.

Скульптуры Императорского фарфорового завода, XVIII - начало XIX века.

Египетский сервиз. Франция, Севрская фарфоровая мануфактура, 1804 - 1808.

Создан про мотивам Египетского похода Наполеона, подарен последним императору Александру.

Ваза Императорского фарфорового завода, ок. 1820-го. Фарфор, роспись, золочение.

Справа «Долгоруковский сервиз» завода Гарднера, 1820-е; слева - чашки с блюдцами с портретами имп. Елизаветы Алексеевны (Императорский фарфоровый, 1810-е) и М. И. Кутузова (завод Гарднера, 1810-е) и вазочка с портретом имп. Александра I (Императорский фарфоровый, 1810-е).

Предметы из «Гурьевского сервиза» и подставка для вазы, Императорский фарфоровый завод, 1810-е.

Фарфор завода Гарднера 1820 - 1830 годы.

Предметы с видами Москвы и Петербурга, Императорский фарфоровый завод, заводы Попова и Сафронова, 1820 - 1840-е.

Фигурки Императорского фарфорового, завода Попова и завода Гарднера, 1810 - 1840-е.

Сервизы Императорского фарфорового завода, 1830-е.

Сервизы заводов Попова (слева) и Гарднера, 1820 - 1830-е.

Предметы из сервиза вел. князя Константина Николаевича, Императорский фарфоровый завод, 1848 год; в центре - ваза завода М. С. Кузнецова, конец XIX века.

Вверху - подносное блюдо с солонкой, завода Попова, 1830 - 1840-е. В центре - самовар Императорского фарфорового завода, 1850-е. Ниже - сервиз завода Попова, 1850-е и сахарница «Виноград» завода Сафронова, середина XIX века.

Тарелки в этрусском стиле, завод Тереховых и Киселева, 1830 - 1850-е. В центре чернильница в виде гробницы Наполеона, завод Ауэрбаха. Фаянс, роспись.

Фигурка «Пагода», завод Поскочина, вторая треть XIX века (фаянс, роспись), слева - тарелка завода завода В. И. Жадина, 1853 - 1865, справа тарелка завода Тереховых и Киселева, 1830 - 1850-е. Фаянс, печатный рисунок, роспись.

Императорский фарфоровый завод, 1883 - 1922 (?!). Слева вверху скульптура «Балерина Тамара Карсавина», ниже «Анна Павлова в роли Жизели», слева - «Леонид Собинов в роли Ромео».

Вверху два блюда московского завода М. С. Кузнецова, конец XIX века.

Внизу слева французская ваза Буррон Марлотт, конец XIX века; в центре - ваза русского Императорского фарфорового завода, 1900; справа - австрийская ваза фабрики «Амфора», 1900-е.

Дятьковский хрустальный завод, рубеж XIX - XX веков. Цветное стекло с росписью.

Датская королевская фарфоровая мануфактура, 1898 - 1908 годы

Ваза «Жатва» и композиция с танцующими девушками. Императорский фарфоровый завод, 1915. Эскиз Е. Е. Лансере. Фарфор, роспись.

Петроградский Государственный фарфоровый завод, 1919 - 1923. Фарфор, роспись.

На тарелке в середине надпись по-немецки: «Мы зажжем весь мир огнем III Интернационала».

Тверская фарфорово-фаянсовая фабрика, 1925 - 1934 годы. Фаянс, майолика, аэрограф, позолота, роспись, глазурь. Второй слева вверху предмет - фаянсовый футляр для радиоприемника, 1927 год.

Лаборатория Музея керамики, 1929 - 1930 годы. Майолика.

Лаборатория Музея керамики, 1929 - 1930. Ваза «Грузчики» (глина, роспись), скульптуры «Мешочник», «Кормилица», «Крестьянин» и «Старый спец», майолика.

Конаковская фаянсовая фабрика, 1933 - 1935 годы. Фаянс, майолика, роспись позолота.

Совы - упоры для книг, сверхчеловек - эпроновец. Кошка на шаре потрясена явлением маршала Ворошилова.

Сервиз «Зимние забавы». Ленинградский фарфоровый завод, 1935. Фарфор, роспись, золочение.

Сервизы «Поход Челюскина» (1934) и «Пиковая дама» (1936). Ленинградский фарфоровый завод. Фарфор, роспись, золочение.

Чернильный прибор «Обсуждение сталинской конституции в узбекском колхозе», 1937 год, Ленинградский фарфоровый завод. Фарфор, роспись, золочение.

Призеры Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе - ваза «Москва», блюда «Удод» и «Голубь», скульптуры «Дон Кихот и Санчо Панса» и «Козленок» и прибор для воды. Конаковский фаянсовый завод.

По бокам сервизы «Кобальтовая сеточка» (1951) и «Лани» (1957 - 1958), золотые медали Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе. В центре - ваза «Кристалл» (1956), Гран-при той же выставки. Ленинградский фарфоровый завод. Фарфор, роспись, золочение, цировка, крытье.

Сервизы «Русский лубок» (1957) и «Народные узоры» (1958), золотые медали Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе. Ленинградский фарфоровый завод. Фарфор, роспись, золочение.

Триптих «Конек-Горбунок» (начало 1950-х), серебряная медаль Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе. Дмитровский фарфоровый завод. Фарфор, роспись, золочение.

Сервизы «Яблоки» (1957) и «Песня» (1951), большие скеребряная и золотая медали Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе. Дулевский фарфоровый завод. Фарфор, роспись, золочение.

Слева - туалетный набор «Принцесса на горошине», в центре - ваза «Золотой петушок» (1957), справа - туалетный набор «Сказка о Золотом петушке» (1955) - соответственно бронзовая, серебряная и бронзовая медали Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе. Дулевский фарфоровый завод. Фарфор, роспись, золочение.

Декоративная композиция «Табун», Ленинград, 1962. Фаянс и пр. Золотая медаль Международной выставки керамики в Праге, 1962.

Декоративная скульптура «Охота на мамонта», Конаковский фаянсовый завод, 1962. Фаянс, поливы, роспись. Серебряная медаль Международной выставки керамики в Праге, 1962.

Ленинградское высшее художественно-промышленное училище, 1957 - 1963 годы. Слева направо: ваза «Материнство», комплект «Курица», ликерный набор и набор для сока «Свинка». Керамика, Фаянс, эмали.

Композиция «Праздничный стол», Львовская экспериментальная фабрика, 1968 год.

Композиции из сюиты «Цирк». Дулевский фарфоровый завод, 1968 - 1970. Фарфор, роспись золочение.

Предметы Львовской экспериментальной керамико-скульптурной фабрики, 1976 - 1981. Стекло.

Скульптура «Бабушка Марина», Экспериментальный творческо-производственный комбинат, Москва, 1995. Шамот, лепка, роспись.

Ленинградский фарфоровый завод. Туалетные коробочки и чашки с блюдцами.1996 -1997

Сервиз «Руины III», Дмитровский фарфоровый завод, автор Б. Е. Калита, 1998. Фарфор, роспись, золочение.

Сервиз «Ковчег», Ленинградский фарфоровый завод, 2003. В центре флаконы из комплекта «Подмостки», Ленинградский фарфоровый завод, 2003.

Сувениры «Самолетик» и «Пакет молока», 2017 год, фарфор, бисквит, деколь, мастерская И. Клименкова.

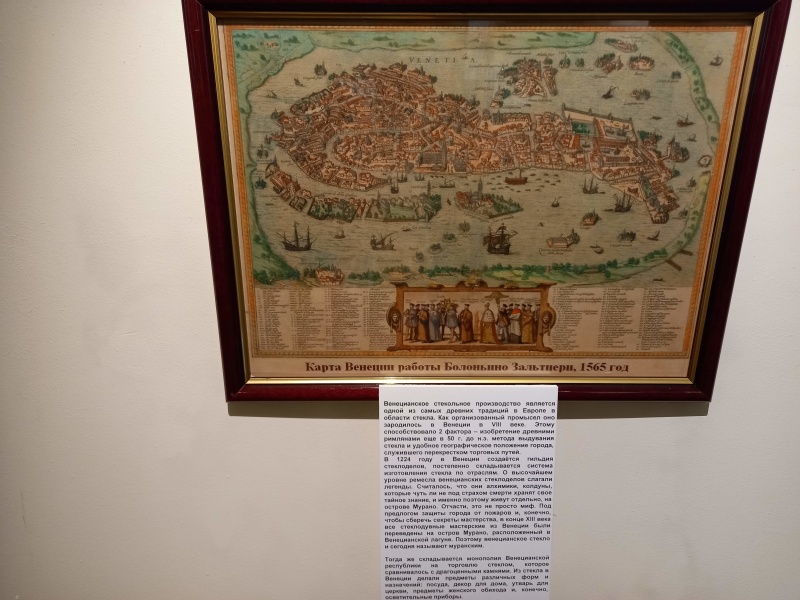

Кусково. Эрмитаж и венецианское стекло.

Павильон Эрмитаж построен в 1765 - 1767 годах и изначально предназначался для встреч избранных друзей хозяина имения. На первом этаже располагались хозяйственные помещения, на втором - круглый зал с примыкающими к нему кабинетами-фонариками в виде лепестков. Гости попадали на второй этаж с помощью механического лифта, с помощью другого наверх поднимался накрытый стол, что позволяло обходиться без непосредственного присутствия прислуги. В XIX веке лифты были разобаны и заменены винтовой лестницей в одном из лепестков.

Внешний облик павильона соединяет в себе черты классицизма и рококо. Внутренние интерьеры почти не сохранились. Сейчас павильон используется для проведения выставок.

скрытый текст

***

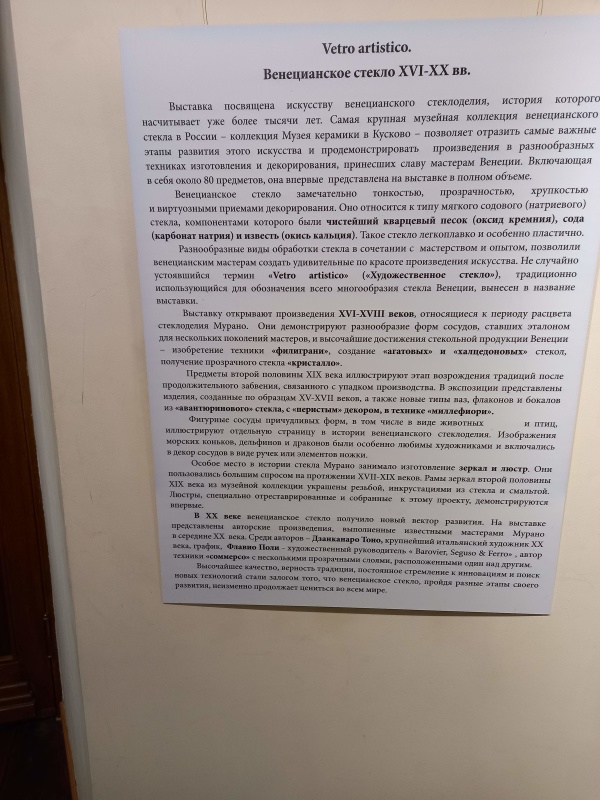

До 5 ноября 2023-го в Эрмитаже проходит выставка венцианского стекла из крупнейшей в России коллекции кусковского Музея керамики - Vetro artistico.

скрытый текст

Сфотографировал, в общем, все 80 выставленных предметов).

В середине - бокал XVII века (гутное выдувание); слева - расписанные золотом держатели для бутылок с маслом и уксусом, XVIII век; справа гутный позолоченный кувшинчик XVII века и гутный стакан XVIII века с филигранью.

Чаша, гутное выдувание, роспись эмалью и золотом, первая половина XVI века; сосуд в форме кораблика, XVII век (делались это время только в Венеции, стоили безумных денег и обычно подносились царственным особам и т. п.).

Сосуды из халцедонового / агатового стекла - одного из величайших достижений венецианской промышленности. Вверху - бокал XVIII века; справа сосоды с крышками XVI века; слева - чаша XVII века; внизу - популярная в XVI стеклянная фляга (считалось что вода в них сохраняется лучше).

Вверху вазочка XVII века, филигрань и чаша XVII века, кракле; внизу - сосуд XVI века, филигрань типа ретичелло и вазочка XVIII века, филигрань типа ретортоли.

Вверху, справа - бокал XVII века в форме сапога, гутное выдувание; фигурка мавра XVIII века, литье; стакан XVIII века,формование.

Внизу - популярные в XVII - XVIII веках стеклянные фрукты-обманки (лимоны и гранат), выдувавшиеся в специальные формы, повторявшие фактуру фруктов (XVIII век).

Слева - сосуды для розовой воды, конец XVII - начало XVIII века, экспортировались на Восток (синее стекло венецианцы умели делать с конца XIV века); справа - химические сосуды (для дестилляции), XVI век (химическое стекло венецианцы также делали с XIV века).

Слева вазы второй половины XIX века, вверху - дымчатого стекла и двухслойного цветного, со стеклянной крошкой, внизу - желтого стекла с филигранью.

Справа вверху дымчатый графин и стакан с распылением золота, вторая половина XIX века, внизу - еще одна желтая ваза с филигранью.

В центре - зеркало второй половины XIX века в деревянной раме украшенной смальтой.

Слева вверху: кувшинчик-«мушель» («моллюск»), авантюриновое стекло, филигрань, выдувание в форму и вазочка, миллефиори; внизу: вазочки авантюринового стекла с филигранью.

Справа вверху: еще один кувшинчик-«мушель» авантюринового стекла с филигранью и вазочка бесцветного и цветного стекла; внизу - третий кувшинчик-«мушель» того же типа и аналогичный графин. Все вещи второй половины XIX века.

В центре - еще одно зеркало второй половины XIX века в деревянной раме украшенной смальтой.

Вверху - сосуд XVIII века с декором «перистое стекло»; внизу слева - вазочки фиолетового цвета конца XVI века (синее, зеленое и фиолетовое стекло венецианцы умели делать с конца XIV века); справа - сосуды второй половины XVII века с декором «перистое стекло».

На втором этаже представлены в основном предметы конца XIX века, когда венецианская стекольная промышленость после долгого периода упадка, вновь переживала подъем.

Люстра типа «чиокка» («букет цветов»), вторая половина XIX века. Неизменно популярный венецианский продукт.

Предметы 1880 -1890 годов, разные типы стекла и техники изготовления (гутное выдувание, лепка, свободное выдувание, литье)

Вверху ваза авантюринового стекла 1860 - 1880 годы; внизу слева - ваза мозаичного стекла в технике миллефиоре, вторая половина XIX века и кувшин 1867 года, выдувание в форму; справа - ваза, стакан и чашка авантюринового стекла, 1860 - 1880 годы.

Предметы 1860 - 1890 годов, разные типы стекла и техники изготовления (филигрань, лепка, гутное выдувание и проч.). Люстра второй половины XIX века.

Предметы 1860 - 1900 годов, разные типы стекла и техники изготовления (филигрань, лепка, гутное выдувание и проч.).

Предметы 1860 - 1890 годов, разные типы стекла и техники изготовления (филигрань, лепка, гутное выдувание и проч.).

Предметы 1870 - 1880 годов, разные типы стекла, гутное выдувание.

Люстра второй половины XIX века.

Внешний облик павильона соединяет в себе черты классицизма и рококо. Внутренние интерьеры почти не сохранились. Сейчас павильон используется для проведения выставок.

скрытый текст

***

До 5 ноября 2023-го в Эрмитаже проходит выставка венцианского стекла из крупнейшей в России коллекции кусковского Музея керамики - Vetro artistico.

скрытый текст

Сфотографировал, в общем, все 80 выставленных предметов).

В середине - бокал XVII века (гутное выдувание); слева - расписанные золотом держатели для бутылок с маслом и уксусом, XVIII век; справа гутный позолоченный кувшинчик XVII века и гутный стакан XVIII века с филигранью.

Чаша, гутное выдувание, роспись эмалью и золотом, первая половина XVI века; сосуд в форме кораблика, XVII век (делались это время только в Венеции, стоили безумных денег и обычно подносились царственным особам и т. п.).

Сосуды из халцедонового / агатового стекла - одного из величайших достижений венецианской промышленности. Вверху - бокал XVIII века; справа сосоды с крышками XVI века; слева - чаша XVII века; внизу - популярная в XVI стеклянная фляга (считалось что вода в них сохраняется лучше).

Вверху вазочка XVII века, филигрань и чаша XVII века, кракле; внизу - сосуд XVI века, филигрань типа ретичелло и вазочка XVIII века, филигрань типа ретортоли.

Вверху, справа - бокал XVII века в форме сапога, гутное выдувание; фигурка мавра XVIII века, литье; стакан XVIII века,формование.

Внизу - популярные в XVII - XVIII веках стеклянные фрукты-обманки (лимоны и гранат), выдувавшиеся в специальные формы, повторявшие фактуру фруктов (XVIII век).

Слева - сосуды для розовой воды, конец XVII - начало XVIII века, экспортировались на Восток (синее стекло венецианцы умели делать с конца XIV века); справа - химические сосуды (для дестилляции), XVI век (химическое стекло венецианцы также делали с XIV века).

Слева вазы второй половины XIX века, вверху - дымчатого стекла и двухслойного цветного, со стеклянной крошкой, внизу - желтого стекла с филигранью.

Справа вверху дымчатый графин и стакан с распылением золота, вторая половина XIX века, внизу - еще одна желтая ваза с филигранью.

В центре - зеркало второй половины XIX века в деревянной раме украшенной смальтой.

Слева вверху: кувшинчик-«мушель» («моллюск»), авантюриновое стекло, филигрань, выдувание в форму и вазочка, миллефиори; внизу: вазочки авантюринового стекла с филигранью.

Справа вверху: еще один кувшинчик-«мушель» авантюринового стекла с филигранью и вазочка бесцветного и цветного стекла; внизу - третий кувшинчик-«мушель» того же типа и аналогичный графин. Все вещи второй половины XIX века.

В центре - еще одно зеркало второй половины XIX века в деревянной раме украшенной смальтой.

Вверху - сосуд XVIII века с декором «перистое стекло»; внизу слева - вазочки фиолетового цвета конца XVI века (синее, зеленое и фиолетовое стекло венецианцы умели делать с конца XIV века); справа - сосуды второй половины XVII века с декором «перистое стекло».

На втором этаже представлены в основном предметы конца XIX века, когда венецианская стекольная промышленость после долгого периода упадка, вновь переживала подъем.

Люстра типа «чиокка» («букет цветов»), вторая половина XIX века. Неизменно популярный венецианский продукт.

Предметы 1880 -1890 годов, разные типы стекла и техники изготовления (гутное выдувание, лепка, свободное выдувание, литье)

Вверху ваза авантюринового стекла 1860 - 1880 годы; внизу слева - ваза мозаичного стекла в технике миллефиоре, вторая половина XIX века и кувшин 1867 года, выдувание в форму; справа - ваза, стакан и чашка авантюринового стекла, 1860 - 1880 годы.

Предметы 1860 - 1890 годов, разные типы стекла и техники изготовления (филигрань, лепка, гутное выдувание и проч.). Люстра второй половины XIX века.

Предметы 1860 - 1900 годов, разные типы стекла и техники изготовления (филигрань, лепка, гутное выдувание и проч.).

Предметы 1860 - 1890 годов, разные типы стекла и техники изготовления (филигрань, лепка, гутное выдувание и проч.).

Предметы 1870 - 1880 годов, разные типы стекла, гутное выдувание.

Люстра второй половины XIX века.

Кусково. Грот, парк и прочее.

По правую руку от Дворца находится построенный в 1756 - 1761 годах павильон Грот.

Подобные павильоны были популярны в Западной Европе в XVI - XVIII веках - в южных странах строились как купальни у прудов, в северных - как места отдыха в жаркие дни, места приемов и проч. Недавно Грот был, впервые за 100 лет, отреставрирован и выглядит теперь гораздо лучше.

скрытый текст

Павильон построен в стиле рококо, под руководством архитектора Ф. С. Аргунова и прекрасен с любого ракурса. Дверные и оконные решетки выполнены мастерами знаменитого села Павлово.

Внутри Грот состоит из трех частей - центрального зала и двух кабинетов, северного и южного, в оформлении которых преобладают, соответственно холодные и теплые тона.

Стены центрального зала расписаны под мрамор, он накрыт высоким куполом.

В зале выставлены новые приобретения музея - ракушечные скульптуры «Дантист» и «Скупой муж» (Германия?, конец XVIII - первая половина XIX века), уникальный комплект «гротической» мебели в форме ракушек (Италия?, конец XIX - начало XX века), кресло из мастерской Павла Споля (1792 - 1796) и проч.

Оба кабинета Грота имитируют экзотические подводные пещеры и богато декорированы разноцветным туфом и гипсовой лепниной, с кусочками стекла и зеркал и раковинами из Средиземного, Красного, Японского, Черного морей и водоемов Подмосковья (всего 23 вида). В нишах установлены деревянные и глиняные «куклы» в половину человеческого роста, украшенные морскими и речными раковинами. Здесь же помещаются теперь и ракушечные панно. Оформлением кабинетов в 1761 - 1775 годах занимался специальный «гротический мастер» Иоганн Фохт.

***

За Гротом располагается искусственный Итальянский пруд, с устроенными напротив павильона менажереями («домиками для уточек» тм). Там жила разнообразная водоплавающая птица. Оригинальные менажереи не сохранились, нынешние - новодел.

На другом берегу пруда - Итальянский домик (построен в 1754 - 1755 годах). Он, к сожалению, был закрыт.

***

По левую руку от Дворца - Швейцарский домик (Н. Л. Бенуа, 1870 год). Первый этаж деревянного дома расписан под кирпич, второй богато украшен резьбой. Здесь жил последний владелец усадьбы - гр. С. Д. Шереметев, а сейчас сидит дирекция музея.

Еще дальше влево - Голландский домик (1749 год), одна из первых построек усадьбы. Он тоже, к сожалению, был закрыт.

***

Перед Дворцом огромный пруд, по которому в XVIII веке плавала яхта, салютовавшая гостям пушечными залпами.

Позади Дворца регулярный французский парк, с лабиринтами, партерами (фигурными посадочными грядами) и прочим. При гр. С. Д. Шереметеве парк был окружен лесными насаждениями. Парк богато украшен мраморной скульптурой XVIII века (около ста статуй и бюстов), недавно также отреставрированной.

Крупнейшая из скульптур - Скамандр, бог реки, протекавшей в Трое (не позднее 1763 года).

За дворцом - обелиск подаренный гр. П. Б. Шереметеву Екатериной II в 1785 году, о чем свидетельствует соответствующая табличка. Табличка с другой стороны отмечает посещение усадьбы императорской семьей столетием спустя - в 1886 году, при гр. С. Д. Шереметеве.

На другом конце парка - т. н. Екатерининский столб - статуя Минервы на мраморной колонне подаренной той же Екатериной II, по случаю визита в 1775 году. Минерва символизирует саму императрицу.

На заднем плане 200-летняя лиственница.

Справа от Екатерининского столба - Трельяжная беседка (вольер для птиц). В ней содержались разнообразные редкие птицы. Нынешняя - новодел-реконструкция. Внутри сидят павлины и смотрят на людишек.

Еще правее - остатки т. н. Воздушного театра - зеленого театра под открытым небом.

Подобные павильоны были популярны в Западной Европе в XVI - XVIII веках - в южных странах строились как купальни у прудов, в северных - как места отдыха в жаркие дни, места приемов и проч. Недавно Грот был, впервые за 100 лет, отреставрирован и выглядит теперь гораздо лучше.

скрытый текст

Павильон построен в стиле рококо, под руководством архитектора Ф. С. Аргунова и прекрасен с любого ракурса. Дверные и оконные решетки выполнены мастерами знаменитого села Павлово.

Внутри Грот состоит из трех частей - центрального зала и двух кабинетов, северного и южного, в оформлении которых преобладают, соответственно холодные и теплые тона.

Стены центрального зала расписаны под мрамор, он накрыт высоким куполом.

В зале выставлены новые приобретения музея - ракушечные скульптуры «Дантист» и «Скупой муж» (Германия?, конец XVIII - первая половина XIX века), уникальный комплект «гротической» мебели в форме ракушек (Италия?, конец XIX - начало XX века), кресло из мастерской Павла Споля (1792 - 1796) и проч.

Оба кабинета Грота имитируют экзотические подводные пещеры и богато декорированы разноцветным туфом и гипсовой лепниной, с кусочками стекла и зеркал и раковинами из Средиземного, Красного, Японского, Черного морей и водоемов Подмосковья (всего 23 вида). В нишах установлены деревянные и глиняные «куклы» в половину человеческого роста, украшенные морскими и речными раковинами. Здесь же помещаются теперь и ракушечные панно. Оформлением кабинетов в 1761 - 1775 годах занимался специальный «гротический мастер» Иоганн Фохт.

***

За Гротом располагается искусственный Итальянский пруд, с устроенными напротив павильона менажереями («домиками для уточек» тм). Там жила разнообразная водоплавающая птица. Оригинальные менажереи не сохранились, нынешние - новодел.

На другом берегу пруда - Итальянский домик (построен в 1754 - 1755 годах). Он, к сожалению, был закрыт.

***

По левую руку от Дворца - Швейцарский домик (Н. Л. Бенуа, 1870 год). Первый этаж деревянного дома расписан под кирпич, второй богато украшен резьбой. Здесь жил последний владелец усадьбы - гр. С. Д. Шереметев, а сейчас сидит дирекция музея.

Еще дальше влево - Голландский домик (1749 год), одна из первых построек усадьбы. Он тоже, к сожалению, был закрыт.

***