Архив15 читателей тэги

Автор: Арабелла

#Англия + #Средневековый быт с другими тэгами

День Святого Валентина

Увы, в силу разных обстоятельств этот праздник вызывает у многих неприязненные чувства. Тут виновато и слишком агрессивное его навязывание массовой культурой, и в целом достаточно пошлая атрибутика, и ассоциация с 90-ми, из-за чего он сейчас для многих перешел в категорию навязанных нам стереотипов западной культуры.

Но давайте посмотрим на него непредвзято :)

скрытый текстВедь этот праздник имеет к нам, людям увлекающимся средневековой Англией, ее культурой, мышлением людей того времени, воссозданием их жизни, интересов и в том числе развлечений, самое непосредственное отношение.

До XIV века, судя по всему, святой Валентин никого особо не интересовал, и никаких романтических традиций вокруг него не было. И вполне вероятно, что подарила миру новый праздник именно Англия. А возможно даже лично Джеффри Чосер, написавший в честь помолвки короля Ричарда II в 1382 году поэму «Птичий парламент», где упомянул день святого Валентина как тот день, когда птицы находят себе пару:

For this was оn seynt Volantynys day

Whan euery bryd comyth there to chese his make.

Это, возможно, было распространенным народным поверьем, потому что этот же мотив встречается у другого поэта, Джона Гауэра. Хотя не факт, потому что Чосер и Гауэр были друзьями и без стеснения таскали идеи друг у друга.

Потом это же поверье насчет птиц и дня святого Валентина развивали еще двое поэтов из Савойи и Валенсии, правда первый из них, Отто III де Грандсон, был на службе у английского же короля, но зато французы утверждают, что именно он популяризовал эту идею за пределами Англии. А вот второй - Pere Aznar Pardo de la Casta, то ли губернатор Валенсии, то ли его сын (их звали одинаково), вроде бы с Англией не особо связан, поэтому мог написать свое стихотворение о дне святого Валентина самостоятельно. Поскольку датировка у его произведения довольно условная - конец XIV века - испанцы даже претендуют на то, что это он придумал день святого Валентина, а Чосер и остальные поэты уже только подхватили его идею.

Кстати, ни у одного из них точная дата не указывается, поэтому современные исследователи склоняются к тому, что поэты имели в виду другого святого Валентина, не февральского, а майского. С другой стороны, современникам было виднее, тем более что календарь в то время был юлианский, и тогдашнее 14 февраля, когда птички могли начинать петь и искать себе пару, приходилось (сюрприз) на современное 23 февраля.

Как бы то ни было, благодаря Чосеру, новому витку моды на куртуазность и Столетней войне, тесно связавшей английскую и французскую аристократию и богему, идею быстро подхватили и развили. Конкретно дата 14 февраля в качестве ежегодного праздника любви появилось в уставе Двора Любви, написанном при дворе французского короля Карла VI в 1400 году. Не факт, что его действительно сразу стали праздновать ежегодно, но в Двор Любви, этот неформальный клуб, входило около 950 человек, от самого короля до обычных горожан, так что популяризация была обеспечена. В уставе описываются пышные празднества, пиры, песенные и поэтические конкурсы, рыцарские турниры, танцы, и все это обязательно посвященное теме любви и оформленное соответствующей символикой. Правда, сам устав я к сожалению не видела, поэтому не могу точно сказать, упоминается ли в нем святой Валентин.

Зато вот знаменитый французский полководец и поэт Шарль Орлеанский, сидя в английском плену с 1415 по 1440 год, с большим интересом знакомился с английской поэзией (и даже написал некоторые стихи на английском языке). Взял ли он идею дня святого Валентина именно оттуда, или застал отголоски Двора Любви Карла VI (самому герцогу Орлеанскому в то время было только 6 лет), а может в высших кругах этот праздник уже стал традицией - непонятно. Но своей жене он из плена писал стихи и называл ее своей Валентиной.

Ну и наконец точное закрепление даты и праздника подтверждает письмо Марджери Брюс Джону Пастону, написанное в феврале 1476 года (иногда называют 1477 год), где она называет его своим Валентином. Марджери и Джон были представителями английского среднего класса, поэтому можно смело говорить о том, что праздник к тому времени был уже не элитным, а распространенным среди широких кругов населения. По крайней мере образованного.

Из любопытных деталей об упоминавшихся персонах:

* Король Ричард II и Анна Богемская, к помолвке которых была написана та самая поэма Чосера, жили в любви и согласии, после смерти Анны король очень горевал. А предположительная дата его смерти - 14 февраля (хотя есть и другие версии).

* Карл VI женился по собственному выбору, и первое время их брак с Изабеллой Баварской был счастливым, но потом король сошел с ума, стал агрессивным, и увы. Королева из страха за свою жизнь подложила ему фаворитку, Одетту де Шамдивер, и с ней король счастливо прожил еще 16 лет, хотя просветления у него случались все реже. Зато есть легенда, что именно они с Одеттой придумали карточные игры на сексуальные желания.

* Жена Шарля Орлеанского, Бонна, умерла за то время, что он сидел в тюрьме, и освободившись он женился снова. Зато на них можно полюбоваться - на знаменитой иллюстрации из Роскошного часослова герцога Беррийского изображена именно их помолвка.

* Марджери Брюс и Джон Пастон поженились и жили долго и счастливо.

отсюда

В дополнение

скрытый текстВчерашний пост в Архиве манускриптов натолкнул на мысль, что, несмотря на появление в позднесредневековое время первых "валентинок", вообще-то имя Валентин было довольно слабо распространено во Франции и Англии. И стало интересно, что знает база данных The Soldier in Later Medieval England о не-святых-Валентинах, служивших в XIV-XV вв. в армиях английских королей. При поиске по этому имени в базе, насчитывающей более 250 000 записей, нашлось всего 13 строк, которые, по-видимому, относятся к четырём (максимум, шести) людям.

- лучник Валентин Ремстон, состоявший в свите сэра Томаса де Пойнингса, в 1387 г. участвовал в морской экспедиции под командованием Ричарда ФицАлана, графа Арундела (TNA, E 101/40/33, m. 8, 23)

- Валентин Дюк служил в ноябре 1434 - январе 1435 гг. в качестве лучника в свите Джона Стэнло, генерального казначея Нормандии, а к марту 1435 г. стал латником в гарнизоне Аркура (AN, K 63/34/17).

- Валентин Дэвидсон в сентябре 1448 г. был лучником в гарнизоне Арфлёра под командованием Джона, лорда Толбота (BL, Add. Ch. 6989)

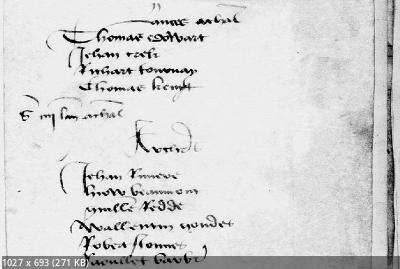

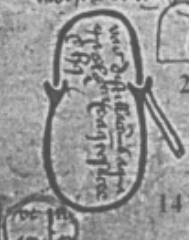

- Валентин Гуд или Гудс (Goud, Goudes) служил во Франции в 1441-1448 гг. причём под началом одного и того же капитана, сэра Томаса Ху. Сперва он был лучником в гарнизоне Манта (1441-1444 гг.) и принимал участие в попытках снабжать осаждённый Понтуаз в 1441 г. (BNF, Fr. 25776, nos. 1529, 1532, 1621, 1636). В 1447 г. он уже лучник в личной свите сэра Томаса, ставшего к тому времени канцлером Нормандии (BNF, Fr. 25777, nos. 1777, 1794). Наконец, в сентябре 1448 г. он снова в гарнизоне Манта, но уже как пеший латник (BNF, MS. Fr. 25778, no. 1826). На картинке его имя, записанное как Wallentin (а встречаются также варианты Valentin, Valentyn) идёт четвёртым в списке лучников.

Следует оговориться, что, возможно, в данном случае часть записей относятся к другим людям, поскольку в BNF Fr. 2577, no. 1532 фамилия Валентина записана как Gale, а в BNF Fr. 25776, no. 1621 как Jude. Это, кстати отличный повод заглянуть в оригинальные документы, как недавно описывалось в статье, поскольку данные в базу вбивали вполне живые и совсем не святые люди (не исключая вашего покорного слугу), и ошибки транскрипции порой встречаются, однако проверка показала, что здесь всё верно. И всё же, учитывая редкость имени и совпадение гарнизона и капитана, хочется полагать, что речь идёт об одном и том же воине.

превью

Wallentin Goudes - четвёртый в списке лучников свиты канцлера Нормандии сэра Томаса Ху от 21 февраля 1447 г. (BNF, MS. Fr. 25777, no. 1777).

отсюда

Но давайте посмотрим на него непредвзято :)

скрытый текстВедь этот праздник имеет к нам, людям увлекающимся средневековой Англией, ее культурой, мышлением людей того времени, воссозданием их жизни, интересов и в том числе развлечений, самое непосредственное отношение.

До XIV века, судя по всему, святой Валентин никого особо не интересовал, и никаких романтических традиций вокруг него не было. И вполне вероятно, что подарила миру новый праздник именно Англия. А возможно даже лично Джеффри Чосер, написавший в честь помолвки короля Ричарда II в 1382 году поэму «Птичий парламент», где упомянул день святого Валентина как тот день, когда птицы находят себе пару:

For this was оn seynt Volantynys day

Whan euery bryd comyth there to chese his make.

Это, возможно, было распространенным народным поверьем, потому что этот же мотив встречается у другого поэта, Джона Гауэра. Хотя не факт, потому что Чосер и Гауэр были друзьями и без стеснения таскали идеи друг у друга.

Потом это же поверье насчет птиц и дня святого Валентина развивали еще двое поэтов из Савойи и Валенсии, правда первый из них, Отто III де Грандсон, был на службе у английского же короля, но зато французы утверждают, что именно он популяризовал эту идею за пределами Англии. А вот второй - Pere Aznar Pardo de la Casta, то ли губернатор Валенсии, то ли его сын (их звали одинаково), вроде бы с Англией не особо связан, поэтому мог написать свое стихотворение о дне святого Валентина самостоятельно. Поскольку датировка у его произведения довольно условная - конец XIV века - испанцы даже претендуют на то, что это он придумал день святого Валентина, а Чосер и остальные поэты уже только подхватили его идею.

Кстати, ни у одного из них точная дата не указывается, поэтому современные исследователи склоняются к тому, что поэты имели в виду другого святого Валентина, не февральского, а майского. С другой стороны, современникам было виднее, тем более что календарь в то время был юлианский, и тогдашнее 14 февраля, когда птички могли начинать петь и искать себе пару, приходилось (сюрприз) на современное 23 февраля.

Как бы то ни было, благодаря Чосеру, новому витку моды на куртуазность и Столетней войне, тесно связавшей английскую и французскую аристократию и богему, идею быстро подхватили и развили. Конкретно дата 14 февраля в качестве ежегодного праздника любви появилось в уставе Двора Любви, написанном при дворе французского короля Карла VI в 1400 году. Не факт, что его действительно сразу стали праздновать ежегодно, но в Двор Любви, этот неформальный клуб, входило около 950 человек, от самого короля до обычных горожан, так что популяризация была обеспечена. В уставе описываются пышные празднества, пиры, песенные и поэтические конкурсы, рыцарские турниры, танцы, и все это обязательно посвященное теме любви и оформленное соответствующей символикой. Правда, сам устав я к сожалению не видела, поэтому не могу точно сказать, упоминается ли в нем святой Валентин.

Зато вот знаменитый французский полководец и поэт Шарль Орлеанский, сидя в английском плену с 1415 по 1440 год, с большим интересом знакомился с английской поэзией (и даже написал некоторые стихи на английском языке). Взял ли он идею дня святого Валентина именно оттуда, или застал отголоски Двора Любви Карла VI (самому герцогу Орлеанскому в то время было только 6 лет), а может в высших кругах этот праздник уже стал традицией - непонятно. Но своей жене он из плена писал стихи и называл ее своей Валентиной.

Ну и наконец точное закрепление даты и праздника подтверждает письмо Марджери Брюс Джону Пастону, написанное в феврале 1476 года (иногда называют 1477 год), где она называет его своим Валентином. Марджери и Джон были представителями английского среднего класса, поэтому можно смело говорить о том, что праздник к тому времени был уже не элитным, а распространенным среди широких кругов населения. По крайней мере образованного.

Из любопытных деталей об упоминавшихся персонах:

* Король Ричард II и Анна Богемская, к помолвке которых была написана та самая поэма Чосера, жили в любви и согласии, после смерти Анны король очень горевал. А предположительная дата его смерти - 14 февраля (хотя есть и другие версии).

* Карл VI женился по собственному выбору, и первое время их брак с Изабеллой Баварской был счастливым, но потом король сошел с ума, стал агрессивным, и увы. Королева из страха за свою жизнь подложила ему фаворитку, Одетту де Шамдивер, и с ней король счастливо прожил еще 16 лет, хотя просветления у него случались все реже. Зато есть легенда, что именно они с Одеттой придумали карточные игры на сексуальные желания.

* Жена Шарля Орлеанского, Бонна, умерла за то время, что он сидел в тюрьме, и освободившись он женился снова. Зато на них можно полюбоваться - на знаменитой иллюстрации из Роскошного часослова герцога Беррийского изображена именно их помолвка.

* Марджери Брюс и Джон Пастон поженились и жили долго и счастливо.

отсюда

В дополнение

скрытый текстВчерашний пост в Архиве манускриптов натолкнул на мысль, что, несмотря на появление в позднесредневековое время первых "валентинок", вообще-то имя Валентин было довольно слабо распространено во Франции и Англии. И стало интересно, что знает база данных The Soldier in Later Medieval England о не-святых-Валентинах, служивших в XIV-XV вв. в армиях английских королей. При поиске по этому имени в базе, насчитывающей более 250 000 записей, нашлось всего 13 строк, которые, по-видимому, относятся к четырём (максимум, шести) людям.

- лучник Валентин Ремстон, состоявший в свите сэра Томаса де Пойнингса, в 1387 г. участвовал в морской экспедиции под командованием Ричарда ФицАлана, графа Арундела (TNA, E 101/40/33, m. 8, 23)

- Валентин Дюк служил в ноябре 1434 - январе 1435 гг. в качестве лучника в свите Джона Стэнло, генерального казначея Нормандии, а к марту 1435 г. стал латником в гарнизоне Аркура (AN, K 63/34/17).

- Валентин Дэвидсон в сентябре 1448 г. был лучником в гарнизоне Арфлёра под командованием Джона, лорда Толбота (BL, Add. Ch. 6989)

- Валентин Гуд или Гудс (Goud, Goudes) служил во Франции в 1441-1448 гг. причём под началом одного и того же капитана, сэра Томаса Ху. Сперва он был лучником в гарнизоне Манта (1441-1444 гг.) и принимал участие в попытках снабжать осаждённый Понтуаз в 1441 г. (BNF, Fr. 25776, nos. 1529, 1532, 1621, 1636). В 1447 г. он уже лучник в личной свите сэра Томаса, ставшего к тому времени канцлером Нормандии (BNF, Fr. 25777, nos. 1777, 1794). Наконец, в сентябре 1448 г. он снова в гарнизоне Манта, но уже как пеший латник (BNF, MS. Fr. 25778, no. 1826). На картинке его имя, записанное как Wallentin (а встречаются также варианты Valentin, Valentyn) идёт четвёртым в списке лучников.

Следует оговориться, что, возможно, в данном случае часть записей относятся к другим людям, поскольку в BNF Fr. 2577, no. 1532 фамилия Валентина записана как Gale, а в BNF Fr. 25776, no. 1621 как Jude. Это, кстати отличный повод заглянуть в оригинальные документы, как недавно описывалось в статье, поскольку данные в базу вбивали вполне живые и совсем не святые люди (не исключая вашего покорного слугу), и ошибки транскрипции порой встречаются, однако проверка показала, что здесь всё верно. И всё же, учитывая редкость имени и совпадение гарнизона и капитана, хочется полагать, что речь идёт об одном и том же воине.

превью

Wallentin Goudes - четвёртый в списке лучников свиты канцлера Нормандии сэра Томаса Ху от 21 февраля 1447 г. (BNF, MS. Fr. 25777, no. 1777).

отсюда

Средневековье и цены

Журнал расходов графини Лестер.

Потащено отсюда

Многие интересные детали, характеризующие жизнь и особенности этого периода, можно почерпнуть из журнала расходов, которые вела графиня Лестера в первой половине 1265 года. Они также отражают уровень жизни и размер жалований того времени. Датировку можно легко восстановить. Те исторические события, которые упомянуты в документе, можно отнести только к 1265 году. В некоторых случаях выплата жалованья производилась в 49-й год правления, восьмой день после Крещения падает на среду, что соответствует календарным данным того года. Очевидно, графиня Элеанора взяла эти записи с собой, когда покидала Дувр, и скорее всего привезла их в Монтаржи.

скрытый текстВ 1831 году они были приобретены попечителями Британского музея. Записи начинаются 19 февраля, но ссылки типа «вышеупомянутый» говорят о том, что начала не сохранилось. Домашние траты рассчитаны до 29 августа, хотя некоторые личные расходы дати¬рованы более поздними числами. Если клирик делал записи о ежедневных расходах на лицевой стороне листа, то на обратной его стороне находятся пометки о смешанных или персональных расходах, относящихся к тому же периоду, что и цифры на первой стороне. Когда Симон прибыл в Одигемский замок в пятницу 20 марта, начинается его личный список, и в день его отъезда 2 апреля он появляется снова. Записи расходов графини начинаются в Уоллингфорде, но она вскоре покинула это место и через Рединг поехала в Одигем, где оставалась до понедельника 1 июня, а уже оттуда отправилась в Дувр. Элеанора прибыла туда в понедельник 15 июня и пробыла там до 29 августа.

Достаточно трудно сравнить цены того времени с нашими, если учесть тот факт, что во времена Генриха III на эти деньги можно было купить в 15 раз больше, чем в 1914 году.

Счета свидетельствуют о том, что к Монфорам постоянно приходили посетители. Во вторник, 17 марта, старший сын графини Генрих приехал со своими кузенами принцем Эдуардом и Генрихом Германским. Другие сыновья, Симон, Ги, Амори и Ричард, приезжали и уезжали в разные дни. Среди гостей были графини Альбемарля, Глостера и Оксфорда. Чтобы перевезти графиню Глостера из Чиппенгема в Одигем, было потрачено 5 шиллингов. Следует также упомянуть заложников, захваченных баронами и их сторонниками, и священнослужителей. Дважды приезжал аббат Уэверли. Настоятельница приорства Винтней, в Гемпшире, монахи, а также настоятельница Эймсбери были близки графине по духу. Монах Винтнея получил 10 шиллингов за ризу, которую он сделал для капеллана графини, в качестве подарка к Пасхе. Капеллан Кемсинга в Кенте и Иоанн, настоятель Кетерингтона в Гемпшире, посещали Одигем. Среди сторонников дела баронов, которые были гостями замка, упоминается Томас Астли, рыцарь из Уорикшира, который потом погиб при Ившеме. Когда канцлер остановился в Солсбери, ему послали в подарок вино. Им был Томас де Кантилуп, который занимал этот пост благодаря баронам с 25 февраля по 10 августа. Затем он стал епископом Херефорда и был канонизирован после смерти. Раку с его мощами и по сей день можно видеть в Херефордском соборе.

Среди статей личных расходов постоянно упоминаются ботинки и туфли для разных людей. Например, туфли прачки Петрониллы стоили 1 шиллинг. Чепчик из черного муслина для графини обошелся в 14 шиллингов, в то время как за 14 длинных шпилек было заплачено два с половиной пенса. К празднованию Троицы обзаводились новой одеждой. Двенадцать элей* (* Эль — мера длины, равная в Англии 45 дюймам (1,14 м). — Прим. ред.) алой материи было приготовлено к этому празднику для мантии германского короля. Элеанора и ее дочь приобрели одежду того же цвета, но, возможно, более яркого оттенка. Принц Эдмунд, младший сын короля Римлян, удостоился ткани менее насыщенного цвета, а для летней одежды он получил полосатую ткань из Парижа.

В то же время были приобретены три плаща с капюшонами, два из которых были подарены королю и его сыну, а третий оставлен для гардероба графини. Унция шелковых нитей стоила 2 шиллинга, а три унции золотых — шиллинг. Когда заболела «девица Элеанора», потребовалось 8 шиллингов, чтобы послать мальчика и лошадь за цирюльником в Рединг, который сделал ей кровопускание. Его вознаграждение вместе с расходами составило 2 шиллинга 8 пенсов. 6 пенсов было заплачено за доставку письма юной леди ее кузену, принцу Эдуарду. Перед Пасхой монах графини получил 4 шиллинга, а во время пасхальной недели еще шиллинг в подарок. Брат Г. Бойон привез в Лондон 12 дюжин листов тонкого пергамена, чтобы сделать для Элеаноры-младшей карманный бревиарий, а позже заплачено 14 шиллингов за работу писца, которая была выполнена в Оксфорде под надзором вышеупомянутого монаха.

Шелковый пояс для Амори обошелся в 3 шиллинга и 4 пенса, в то время как 6 овечьих шкур для предметов одежды графини стоили всего 21 пенс. Среди мелких покупок можно назвать перья и иглы. Любопытная статья — расходы домашнего портного, когда он приехал в Лондон, чтобы обновить одежду. Это касалось той одежды, которая имела длинный ворс. Когда становились заметными потертости, его подрезали и даже старая одежда приобретала вид новой.

Для хранения серебряных кубков, принадлежащих графине, был сделан сундук из дубленой кожи. Он стоил 2 шиллинга и 1 пенс и был укреплен железными обручами, стоившими 1 шиллинг и 6 пенсов. 8 серебряных пенсов пошли на починку четырех ложек. Фиал для комнаты графини стоил 1 пенс. Ванна для Одигема, датированная другим числом, стоила 3 пенса. Позолоченную тарелку доставили в Лондон для юной леди и заплатили за нее 2 шиллинга 10 пенсов и 25 маленьких звезд по пенсу каждая, чтобы украсить ее кубок.

Золотая пряжка, которую графиня подарила Джону де Хею, горячему стороннику партии баронов, стоила 15 шиллингов. Встречаются нечастые упоминания о свечах и о том, что было заплачено 2 пенса за замок для сундука, в котором свечник хранил их. Доставка тростника, который стелили на пол зала и комнат графини, стоила 2 пенса. Есть запись и о коте, которого держали для ловли мышей. Был доставлен ящик для хранения ножей графини и два котелка для Амори. Моющим средствам отведено очень мало места, возможно потому, что по большей части их делали дома. С 25 декабря по 31 мая на них потратили 1 шиллинг 3 пенса, но эта статья расходов возросла во время поездки из Порчестера в Дувр — 1 шиллинг 4 пенса за несколько дней. Регулярной была статья расходов, связанная с тарелками, блюдами, кубками и скатертями. Лошадь для Амори стоила 30 шиллингов, а покупка новой кареты, обитой железом, и починка старой обошлись всего в 33 шиллинга. Рента за содержание кур в Кенилворте обошлась графине в 13 шиллингов 4 пенса.

Цены на продукты более постоянны. Основной повседневной статьей расходов были цветы, вино, пиво, мясо и рыба. Хлеб скорее всего делали из смеси пшеницы и ржи, хотя иногда упоминается мука более высокого качества, она названа «просеянной» или «измельченной»; вероятно, для маленьких булочек и сырного пирога.

Коробка имбирных пряников стоила 2 шиллинга 4 пенса, а четыре фунта этого же лакомства, как отмечено в другом месте, обошлись в 12 шиллингов. Поскольку мука, из которой пекли хлеб, давалась собакам Генриха Германского и молодых Монфоров, можно сделать вывод, что слугам давали еду не худшего качества и они ели тот же хлеб, что и их хозяева. Вино было преимущественно белым или красным, хотя в августе в Дувре преобладало сладкое вино. Ближе к концу записей упоминается также Гасконское вино.

Каждый день выпивали огромное количество пива. Как правило, его варили дома из ячменного солода, овса или пшеницы, хотя иногда его покупали в небольших количествах. Женщина-пивовар из Банбери получила 5 шиллингов за свою работу и 1 шиллинг 6 пенсов на дорогу домой. Самое большое количество пива, полученного за один день, — 252 галлона. Поскольку тогда не использовали хмель, пиво нужно было выпивать сразу и использовать пряности вместо специй. Когда его покупали, пиво стоило от полшиллинга до шиллинга за галлон. Довольно часто упоминается молоко. Его выпивали 9 галлонов в неделю. В другой раз упоминается 10 галлонов вдобавок к тем, которые были куплены за 2 пенса.

Есть записи и о воде, но деньги в данном случае скорее всего платили за то, чтобы доставить ее из ближайшего источника. В Дувре принести в замок из города воды на две недели стоило 13 пенсов.

Готовили на огне, а топливом служил древесный уголь или дрова. Есть статья расходов на доставку и рубку последних. Необходимым компонентом для жаркого был жир. Основные сорта мяса — говядина, баранина, свинина и телятина. Иногда также упоминается мясо козленка. Съедали большое количество кур и гусей. 14 июня в Винчелси за 35 гусей отдали 16 шиллингов 10 пенсов, а на следующий день за 4 дюжины кур заплатили 5 шиллингов 9 пенсов. Один раз привезли овец из Эверсли. Расходы для охоты на оленя с собаками составляли 6 пенсов. Ближе к истечению срока пребывания графини в Дувре охота стала необходимостью, а также нужно было доставать фураж для животных.

Корица, фенхель, петрушка, кислый сок и уксус были незаменимы на кухне. Съедали огромное количество яиц. 1600 штук обошлись в 6 шиллингов и 8 пенсов. В другом месте говорится, что 150 яиц были отданы в качестве ренты. Нужно не забыть про масло и сыр. А вот ассортимент упомянутых овощей весьма ограничен. Иногда они упоминаются все вместе, но выделены фасоль, горох и лук.

Поскольку домочадцы графини Лестера соблюдали Великий пост, а также постились по средам и пятницам, они съедали огромное количество рыбы. Наиболее распространенной была соленая сельдь, которой за один только день съедали несколько сотен штук. Один раз упоминается тысяча. Но ели и многие другие виды рыбы. В 15 шиллингов и 1 пенс обошлась доставка из Бристоля в Уоллингфорд 108 морских щук и трески, 32 морских угрей, 500 хеков. Из всего этого количества половину оставили на месте, а другую половину отвезли в Одигем. Вся морская собака (акула) была оставлена в Уоллингфорде, за исключением двух небольших кусков. Императору была отправлена бочка осетров. Кроме этого, можно назвать такие морепродукты, как окунь, лещ, лангуст, плотва, минога, угорь, солнечник, кефаль, камбала, кит, а также крабы, устрицы, креветки. Рыба, доставленная из Стейнса, стоила 10 шиллингов. Возможно, сам граф ел только свежую рыбу, поскольку во время его пребывания в Одигеме человек, рыбачивший в Фарнгеме 11 дней, получил 6 шиллингов и 3 пенса.

Фрукты упоминаются нечасто. Некоторое количество яблок было куплено за 4 с половиной пенса, а 300 груш, доставленные из Кентербери, — за 10 пенсов, в то время как за их доставку Колин Маршал получил 3 пенса. В подарок императору был послан изюм. Также упомянут инжир. Постоянно присутствуют записи о разных специях, таких как корица, гвоздика, тмин, финики, галангал (сорт осоки с пряным корнем), имбирь, лакрица, мускатный цвет, перец, рис, шафран, соль и сахар. 12 фунтов миндаля закончились за 11 дней. Есть упоминание о «белой пыли», возможно, речь идет о сахарной пудре.

Расходы на лошадей были значительными, поскольку они являлись единственным способом передвижения. Их среднее количество в Одигемском замке обычно не превышало 50, но иногда их число возрастало из-за лошадей посетителей. 19 марта тут было 334 лошади, включая коней принца Эдуарда, Генриха Германского и самого графа. Сено и овес упоминаются ежедневно, а иногда встречаются записи о подковах, гвоздях и расходы на кузнеца. 8 пенсов заплатили за то, чтобы накосить травы, и 15 — за клещи. Среди личных расходов много места отводится различным частям доспехов. Значитель¬ным пунктом были и гужевые перевозки. 33 шиллинга отдали за доставку шести бочек вина из Саутгемптона в Одигем и 5 шиллингов 8 пенсов — за две бочки из Портсмута. В 7 шиллингов обошлась перевозка бочки вина вместе с тюками воска и миндаля из Порчестера в Одигем. Заплатили 2 шиллинга за то, чтобы привезти финики и специи в Кенилворт для германского короля.

За доставку лаврового масла из Лондона отдали 3 пенса и 10 с половиной за то, чтобы привести 200 фиг из Уоллингфорда. Тогда не существовало почты и приходилось использовать посыльных, поэтому встречается много записей о том, что графиня отправляла с посыльным письмо своему мужу в Глостер и Херефорд. Имена посыльных наводят на определенные размышления. Среди них встречаются Слингевей и Требоди. Большинство слуг имеют саксонские имена, такие как портной Хике, Гоби-тести, Дикон, Ханде, Вилекин (слуга Ричарда де Монфора), Доб и Гарбаг.

Графиня была щедрой женщиной, поэтому встречаются частые упоминания о подарках для капеллы. С 8 по 15 июня она дала 4 шиллинга 6 пенсов. Часто давали еду беднякам. 14 апреля восемьсот человек получили три кварты хлеба и бочонок сидра. Несколько дней спустя слуги и бедняки съели три четверти быка. Покупался воск для свечей капеллы.

Некоторые представления об уровне жизни показывают размер жалованья. Обычный слуга-мужчина получал полтора пенса в день. Двое из них присматривали за жеребятами и борзыми графини. Егерь получал 2 пенса ежедневно. Когда рыбак Симона покинул Одигем и поехал в Кенилворт, он получил 5 шиллингов в качестве платы за полгода работы. Когда мальчик пекарь был отпущен, он получил 7 шиллингов за два года, но явно был этим недоволен. А когда Роджер Лионский доплатил ему еще три, он был вполне этим удовлетворен.

Беглое чтение этих записей создает впечатление, что графиня была умной женщиной, которая хорошо управлялась со своим семейством и хозяйством. Слуги были преданны ей и исполняли все распоряжения, даже когда это было небезопасно, а также сопровождали свою госпожу в Дувр и остались с ней в дни ее опалы. В доме всегда было изобилие еды. «Добродетельная женщина — сокровище для мужа, а женская мудрость — подарок для всего дома».

Прим.:

Для желающих ознакомиться с оригиналом "Manners and household expenses of England in the thirteenth and fifteenth centuries" ссылка на английском и латыни

Есть возможность выбрать в настройках формат txt, но при этом "портится" шрифт, однако разобраться можно.

Потащено отсюда

Многие интересные детали, характеризующие жизнь и особенности этого периода, можно почерпнуть из журнала расходов, которые вела графиня Лестера в первой половине 1265 года. Они также отражают уровень жизни и размер жалований того времени. Датировку можно легко восстановить. Те исторические события, которые упомянуты в документе, можно отнести только к 1265 году. В некоторых случаях выплата жалованья производилась в 49-й год правления, восьмой день после Крещения падает на среду, что соответствует календарным данным того года. Очевидно, графиня Элеанора взяла эти записи с собой, когда покидала Дувр, и скорее всего привезла их в Монтаржи.

скрытый текстВ 1831 году они были приобретены попечителями Британского музея. Записи начинаются 19 февраля, но ссылки типа «вышеупомянутый» говорят о том, что начала не сохранилось. Домашние траты рассчитаны до 29 августа, хотя некоторые личные расходы дати¬рованы более поздними числами. Если клирик делал записи о ежедневных расходах на лицевой стороне листа, то на обратной его стороне находятся пометки о смешанных или персональных расходах, относящихся к тому же периоду, что и цифры на первой стороне. Когда Симон прибыл в Одигемский замок в пятницу 20 марта, начинается его личный список, и в день его отъезда 2 апреля он появляется снова. Записи расходов графини начинаются в Уоллингфорде, но она вскоре покинула это место и через Рединг поехала в Одигем, где оставалась до понедельника 1 июня, а уже оттуда отправилась в Дувр. Элеанора прибыла туда в понедельник 15 июня и пробыла там до 29 августа.

Достаточно трудно сравнить цены того времени с нашими, если учесть тот факт, что во времена Генриха III на эти деньги можно было купить в 15 раз больше, чем в 1914 году.

Счета свидетельствуют о том, что к Монфорам постоянно приходили посетители. Во вторник, 17 марта, старший сын графини Генрих приехал со своими кузенами принцем Эдуардом и Генрихом Германским. Другие сыновья, Симон, Ги, Амори и Ричард, приезжали и уезжали в разные дни. Среди гостей были графини Альбемарля, Глостера и Оксфорда. Чтобы перевезти графиню Глостера из Чиппенгема в Одигем, было потрачено 5 шиллингов. Следует также упомянуть заложников, захваченных баронами и их сторонниками, и священнослужителей. Дважды приезжал аббат Уэверли. Настоятельница приорства Винтней, в Гемпшире, монахи, а также настоятельница Эймсбери были близки графине по духу. Монах Винтнея получил 10 шиллингов за ризу, которую он сделал для капеллана графини, в качестве подарка к Пасхе. Капеллан Кемсинга в Кенте и Иоанн, настоятель Кетерингтона в Гемпшире, посещали Одигем. Среди сторонников дела баронов, которые были гостями замка, упоминается Томас Астли, рыцарь из Уорикшира, который потом погиб при Ившеме. Когда канцлер остановился в Солсбери, ему послали в подарок вино. Им был Томас де Кантилуп, который занимал этот пост благодаря баронам с 25 февраля по 10 августа. Затем он стал епископом Херефорда и был канонизирован после смерти. Раку с его мощами и по сей день можно видеть в Херефордском соборе.

Среди статей личных расходов постоянно упоминаются ботинки и туфли для разных людей. Например, туфли прачки Петрониллы стоили 1 шиллинг. Чепчик из черного муслина для графини обошелся в 14 шиллингов, в то время как за 14 длинных шпилек было заплачено два с половиной пенса. К празднованию Троицы обзаводились новой одеждой. Двенадцать элей* (* Эль — мера длины, равная в Англии 45 дюймам (1,14 м). — Прим. ред.) алой материи было приготовлено к этому празднику для мантии германского короля. Элеанора и ее дочь приобрели одежду того же цвета, но, возможно, более яркого оттенка. Принц Эдмунд, младший сын короля Римлян, удостоился ткани менее насыщенного цвета, а для летней одежды он получил полосатую ткань из Парижа.

В то же время были приобретены три плаща с капюшонами, два из которых были подарены королю и его сыну, а третий оставлен для гардероба графини. Унция шелковых нитей стоила 2 шиллинга, а три унции золотых — шиллинг. Когда заболела «девица Элеанора», потребовалось 8 шиллингов, чтобы послать мальчика и лошадь за цирюльником в Рединг, который сделал ей кровопускание. Его вознаграждение вместе с расходами составило 2 шиллинга 8 пенсов. 6 пенсов было заплачено за доставку письма юной леди ее кузену, принцу Эдуарду. Перед Пасхой монах графини получил 4 шиллинга, а во время пасхальной недели еще шиллинг в подарок. Брат Г. Бойон привез в Лондон 12 дюжин листов тонкого пергамена, чтобы сделать для Элеаноры-младшей карманный бревиарий, а позже заплачено 14 шиллингов за работу писца, которая была выполнена в Оксфорде под надзором вышеупомянутого монаха.

Шелковый пояс для Амори обошелся в 3 шиллинга и 4 пенса, в то время как 6 овечьих шкур для предметов одежды графини стоили всего 21 пенс. Среди мелких покупок можно назвать перья и иглы. Любопытная статья — расходы домашнего портного, когда он приехал в Лондон, чтобы обновить одежду. Это касалось той одежды, которая имела длинный ворс. Когда становились заметными потертости, его подрезали и даже старая одежда приобретала вид новой.

Для хранения серебряных кубков, принадлежащих графине, был сделан сундук из дубленой кожи. Он стоил 2 шиллинга и 1 пенс и был укреплен железными обручами, стоившими 1 шиллинг и 6 пенсов. 8 серебряных пенсов пошли на починку четырех ложек. Фиал для комнаты графини стоил 1 пенс. Ванна для Одигема, датированная другим числом, стоила 3 пенса. Позолоченную тарелку доставили в Лондон для юной леди и заплатили за нее 2 шиллинга 10 пенсов и 25 маленьких звезд по пенсу каждая, чтобы украсить ее кубок.

Золотая пряжка, которую графиня подарила Джону де Хею, горячему стороннику партии баронов, стоила 15 шиллингов. Встречаются нечастые упоминания о свечах и о том, что было заплачено 2 пенса за замок для сундука, в котором свечник хранил их. Доставка тростника, который стелили на пол зала и комнат графини, стоила 2 пенса. Есть запись и о коте, которого держали для ловли мышей. Был доставлен ящик для хранения ножей графини и два котелка для Амори. Моющим средствам отведено очень мало места, возможно потому, что по большей части их делали дома. С 25 декабря по 31 мая на них потратили 1 шиллинг 3 пенса, но эта статья расходов возросла во время поездки из Порчестера в Дувр — 1 шиллинг 4 пенса за несколько дней. Регулярной была статья расходов, связанная с тарелками, блюдами, кубками и скатертями. Лошадь для Амори стоила 30 шиллингов, а покупка новой кареты, обитой железом, и починка старой обошлись всего в 33 шиллинга. Рента за содержание кур в Кенилворте обошлась графине в 13 шиллингов 4 пенса.

Цены на продукты более постоянны. Основной повседневной статьей расходов были цветы, вино, пиво, мясо и рыба. Хлеб скорее всего делали из смеси пшеницы и ржи, хотя иногда упоминается мука более высокого качества, она названа «просеянной» или «измельченной»; вероятно, для маленьких булочек и сырного пирога.

Коробка имбирных пряников стоила 2 шиллинга 4 пенса, а четыре фунта этого же лакомства, как отмечено в другом месте, обошлись в 12 шиллингов. Поскольку мука, из которой пекли хлеб, давалась собакам Генриха Германского и молодых Монфоров, можно сделать вывод, что слугам давали еду не худшего качества и они ели тот же хлеб, что и их хозяева. Вино было преимущественно белым или красным, хотя в августе в Дувре преобладало сладкое вино. Ближе к концу записей упоминается также Гасконское вино.

Каждый день выпивали огромное количество пива. Как правило, его варили дома из ячменного солода, овса или пшеницы, хотя иногда его покупали в небольших количествах. Женщина-пивовар из Банбери получила 5 шиллингов за свою работу и 1 шиллинг 6 пенсов на дорогу домой. Самое большое количество пива, полученного за один день, — 252 галлона. Поскольку тогда не использовали хмель, пиво нужно было выпивать сразу и использовать пряности вместо специй. Когда его покупали, пиво стоило от полшиллинга до шиллинга за галлон. Довольно часто упоминается молоко. Его выпивали 9 галлонов в неделю. В другой раз упоминается 10 галлонов вдобавок к тем, которые были куплены за 2 пенса.

Есть записи и о воде, но деньги в данном случае скорее всего платили за то, чтобы доставить ее из ближайшего источника. В Дувре принести в замок из города воды на две недели стоило 13 пенсов.

Готовили на огне, а топливом служил древесный уголь или дрова. Есть статья расходов на доставку и рубку последних. Необходимым компонентом для жаркого был жир. Основные сорта мяса — говядина, баранина, свинина и телятина. Иногда также упоминается мясо козленка. Съедали большое количество кур и гусей. 14 июня в Винчелси за 35 гусей отдали 16 шиллингов 10 пенсов, а на следующий день за 4 дюжины кур заплатили 5 шиллингов 9 пенсов. Один раз привезли овец из Эверсли. Расходы для охоты на оленя с собаками составляли 6 пенсов. Ближе к истечению срока пребывания графини в Дувре охота стала необходимостью, а также нужно было доставать фураж для животных.

Корица, фенхель, петрушка, кислый сок и уксус были незаменимы на кухне. Съедали огромное количество яиц. 1600 штук обошлись в 6 шиллингов и 8 пенсов. В другом месте говорится, что 150 яиц были отданы в качестве ренты. Нужно не забыть про масло и сыр. А вот ассортимент упомянутых овощей весьма ограничен. Иногда они упоминаются все вместе, но выделены фасоль, горох и лук.

Поскольку домочадцы графини Лестера соблюдали Великий пост, а также постились по средам и пятницам, они съедали огромное количество рыбы. Наиболее распространенной была соленая сельдь, которой за один только день съедали несколько сотен штук. Один раз упоминается тысяча. Но ели и многие другие виды рыбы. В 15 шиллингов и 1 пенс обошлась доставка из Бристоля в Уоллингфорд 108 морских щук и трески, 32 морских угрей, 500 хеков. Из всего этого количества половину оставили на месте, а другую половину отвезли в Одигем. Вся морская собака (акула) была оставлена в Уоллингфорде, за исключением двух небольших кусков. Императору была отправлена бочка осетров. Кроме этого, можно назвать такие морепродукты, как окунь, лещ, лангуст, плотва, минога, угорь, солнечник, кефаль, камбала, кит, а также крабы, устрицы, креветки. Рыба, доставленная из Стейнса, стоила 10 шиллингов. Возможно, сам граф ел только свежую рыбу, поскольку во время его пребывания в Одигеме человек, рыбачивший в Фарнгеме 11 дней, получил 6 шиллингов и 3 пенса.

Фрукты упоминаются нечасто. Некоторое количество яблок было куплено за 4 с половиной пенса, а 300 груш, доставленные из Кентербери, — за 10 пенсов, в то время как за их доставку Колин Маршал получил 3 пенса. В подарок императору был послан изюм. Также упомянут инжир. Постоянно присутствуют записи о разных специях, таких как корица, гвоздика, тмин, финики, галангал (сорт осоки с пряным корнем), имбирь, лакрица, мускатный цвет, перец, рис, шафран, соль и сахар. 12 фунтов миндаля закончились за 11 дней. Есть упоминание о «белой пыли», возможно, речь идет о сахарной пудре.

Расходы на лошадей были значительными, поскольку они являлись единственным способом передвижения. Их среднее количество в Одигемском замке обычно не превышало 50, но иногда их число возрастало из-за лошадей посетителей. 19 марта тут было 334 лошади, включая коней принца Эдуарда, Генриха Германского и самого графа. Сено и овес упоминаются ежедневно, а иногда встречаются записи о подковах, гвоздях и расходы на кузнеца. 8 пенсов заплатили за то, чтобы накосить травы, и 15 — за клещи. Среди личных расходов много места отводится различным частям доспехов. Значитель¬ным пунктом были и гужевые перевозки. 33 шиллинга отдали за доставку шести бочек вина из Саутгемптона в Одигем и 5 шиллингов 8 пенсов — за две бочки из Портсмута. В 7 шиллингов обошлась перевозка бочки вина вместе с тюками воска и миндаля из Порчестера в Одигем. Заплатили 2 шиллинга за то, чтобы привезти финики и специи в Кенилворт для германского короля.

За доставку лаврового масла из Лондона отдали 3 пенса и 10 с половиной за то, чтобы привести 200 фиг из Уоллингфорда. Тогда не существовало почты и приходилось использовать посыльных, поэтому встречается много записей о том, что графиня отправляла с посыльным письмо своему мужу в Глостер и Херефорд. Имена посыльных наводят на определенные размышления. Среди них встречаются Слингевей и Требоди. Большинство слуг имеют саксонские имена, такие как портной Хике, Гоби-тести, Дикон, Ханде, Вилекин (слуга Ричарда де Монфора), Доб и Гарбаг.

Графиня была щедрой женщиной, поэтому встречаются частые упоминания о подарках для капеллы. С 8 по 15 июня она дала 4 шиллинга 6 пенсов. Часто давали еду беднякам. 14 апреля восемьсот человек получили три кварты хлеба и бочонок сидра. Несколько дней спустя слуги и бедняки съели три четверти быка. Покупался воск для свечей капеллы.

Некоторые представления об уровне жизни показывают размер жалованья. Обычный слуга-мужчина получал полтора пенса в день. Двое из них присматривали за жеребятами и борзыми графини. Егерь получал 2 пенса ежедневно. Когда рыбак Симона покинул Одигем и поехал в Кенилворт, он получил 5 шиллингов в качестве платы за полгода работы. Когда мальчик пекарь был отпущен, он получил 7 шиллингов за два года, но явно был этим недоволен. А когда Роджер Лионский доплатил ему еще три, он был вполне этим удовлетворен.

Беглое чтение этих записей создает впечатление, что графиня была умной женщиной, которая хорошо управлялась со своим семейством и хозяйством. Слуги были преданны ей и исполняли все распоряжения, даже когда это было небезопасно, а также сопровождали свою госпожу в Дувр и остались с ней в дни ее опалы. В доме всегда было изобилие еды. «Добродетельная женщина — сокровище для мужа, а женская мудрость — подарок для всего дома».

Прим.:

Для желающих ознакомиться с оригиналом "Manners and household expenses of England in the thirteenth and fifteenth centuries" ссылка на английском и латыни

Есть возможность выбрать в настройках формат txt, но при этом "портится" шрифт, однако разобраться можно.

Средневековые таверны

Во "Льве и кастрюле" клиента, как в сказке,

Окружит вниманье, забота и почёт.

Пуховые перины, и мягкие пружины,

И нежность, и ласка, когда оплачен счёт.

Ни единой жалобы, сервис отличный -

У нас для иноземцев комфорт и уют.

А в этой забегаловке, в "Луне и яичнице",

Только голодранцы местные живут.

(С)

Уильям Портланд, клерк Лондонской гильдии пивоваров, с 1423 по 1426 г. записал названия более 50 таверн. В журнале Английского общества топонимов лингвист Барри Кокс из Университета Ноттингема, рассматривает эти названия и причины, по которым они их получили.

Вот некоторые из них.

скрытый текстСамым популярным названием был "Лебедь". В Лондоне оно красовалось на вывесках шести таверн.Таверны называли и в честь других птиц, например - "Журавль и Петух". Также имелись таверны под названием "Красный петух" и "Белый петух".

Таверна "Дельфин" (Dolphyn) - находилась рядом с церковью Св. Магнуса. Животным также были "посвящены" - Лошадь, Ягненок и Старый Бык.

"Семь звезд" (vij Sterres) - согласно средневековым знаниям, представляли солнце, луну, сатурн, юпитер, марс, венеру и меркурий. Еще одна таверна называлась "Три луны".

Эти три таверны были самыми модными в то время, и посидеть там мог не каждый. Если денег не хватало, горожане шли в таверны попроще.

"Голова короля" (kyngeshed) - несколько других таверн имели аналогичное название, в т.ч. "Голова лошади", "Голова барана" и "Голова сарацина".

Еще две таверны были посвящены именам святых: "Кристофер" - в честь святого покровителя путешественников, и "Св.Юлиан / Джулиан" - покровителя гостеприимства и гостиничного хозяйства.

"Оловянный горшок" (peauterpotte) - можно было отыскать на улице скобяных изделий в Чипсайде. Вероятно, она получила свое название от типа сосуда для питья.

"Pannier" (panyer) на Патерностер Роу (Paternoster Rowe) должна быть основана на французском слове panier, что означает "Хлебную корзину". Барри Кокс (Barrie Cox) пишет : "Это кажется подходящим названием для скромной закусочной и питейного заведения".

"Кролик" (Cony yn Conyhooplane), в староанглийском означало кролика (rabbit). По предположению Кокса, название подразумевало небольшую таверну, где подавали тушеного кролика.

Другими названиями для средневековых таверн были : Мяч, Корзина, Колокол, Крест, Чаша, Гирлянда, Зеленые ворота, Молоток, Решетка, Роза и две - Корабль.

Отсюда

Окружит вниманье, забота и почёт.

Пуховые перины, и мягкие пружины,

И нежность, и ласка, когда оплачен счёт.

Ни единой жалобы, сервис отличный -

У нас для иноземцев комфорт и уют.

А в этой забегаловке, в "Луне и яичнице",

Только голодранцы местные живут.

(С)

Уильям Портланд, клерк Лондонской гильдии пивоваров, с 1423 по 1426 г. записал названия более 50 таверн. В журнале Английского общества топонимов лингвист Барри Кокс из Университета Ноттингема, рассматривает эти названия и причины, по которым они их получили.

Вот некоторые из них.

скрытый текстСамым популярным названием был "Лебедь". В Лондоне оно красовалось на вывесках шести таверн.Таверны называли и в честь других птиц, например - "Журавль и Петух". Также имелись таверны под названием "Красный петух" и "Белый петух".

Таверна "Дельфин" (Dolphyn) - находилась рядом с церковью Св. Магнуса. Животным также были "посвящены" - Лошадь, Ягненок и Старый Бык.

"Семь звезд" (vij Sterres) - согласно средневековым знаниям, представляли солнце, луну, сатурн, юпитер, марс, венеру и меркурий. Еще одна таверна называлась "Три луны".

Эти три таверны были самыми модными в то время, и посидеть там мог не каждый. Если денег не хватало, горожане шли в таверны попроще.

"Голова короля" (kyngeshed) - несколько других таверн имели аналогичное название, в т.ч. "Голова лошади", "Голова барана" и "Голова сарацина".

Еще две таверны были посвящены именам святых: "Кристофер" - в честь святого покровителя путешественников, и "Св.Юлиан / Джулиан" - покровителя гостеприимства и гостиничного хозяйства.

"Оловянный горшок" (peauterpotte) - можно было отыскать на улице скобяных изделий в Чипсайде. Вероятно, она получила свое название от типа сосуда для питья.

"Pannier" (panyer) на Патерностер Роу (Paternoster Rowe) должна быть основана на французском слове panier, что означает "Хлебную корзину". Барри Кокс (Barrie Cox) пишет : "Это кажется подходящим названием для скромной закусочной и питейного заведения".

"Кролик" (Cony yn Conyhooplane), в староанглийском означало кролика (rabbit). По предположению Кокса, название подразумевало небольшую таверну, где подавали тушеного кролика.

Другими названиями для средневековых таверн были : Мяч, Корзина, Колокол, Крест, Чаша, Гирлянда, Зеленые ворота, Молоток, Решетка, Роза и две - Корабль.

Отсюда

Определитель святых

Зачем святым атрибуты

К позднему Средневековью множество европейских святых обзавелись индивидуальными атрибутами. Словно гербы, они позволяли идентифицировать своих владельцев в длинных рядах заступников, которые выстраивались вокруг порталов готических соборов или смотрели на прихожан с золоченых алтарных образов. Атрибуты заменяли подписи (или дополняли их), и не просто помогали узнать святого, а напоминали об обстоятельствах его мученической смерти, главных чудесах, целительской специализации или духовных дарах. Это были не просто подписи, а своего рода визитные карточки, представлявшие святого зрителю.

скрытый текстПри этом атрибуты никогда не распределялись централизованно и не фиксировались в каких-либо кодексах (наподобие гербовников). Они варьировались от страны к стране; у одного святого могло быть множество разных атрибутов, а одни и те же атрибуты (книги, лилии, звезды, не говоря уже об орудиях пыток) принадлежали разным святым. Это была живая система, где легенды приводили к появлению новых символов, а символы порой порождали легенды, призванные объяснить, что они означают и как появились.

Само собой, не нужно думать, что, изображая того или иного святого, средневековые мастера обязательно вручали ему атрибут (в одних регионах или мастерских такие «визитные карточки» применялись почти повсеместно, другие использовали их лишь время от времени), или что без помощи атрибутов святых было не отличить. Не менее, а то и более значимыми оставались различия в чертах лица, прическах (например, святого Павла привыкли представлять с лысиной), одеждах (святой Иоанн Креститель часто облачен в шкуры) и т. д. Да и подписи — под или над фигурами, на нимбах, на свитках и т. п. — со счета списывать не стоит. Однако хотя атрибуты и не были единственным опознавательным знаком святых, в позднее Средневековье они были одним из важных инструментов, помогавших сориентироваться в разветвленной церковной иконографии.

История атрибутов

Хотя изображения святых стали почитать еще в поздней Античности, в течение долгих веков они обходились без индивидуальных атрибутов и идентифицировались с помощью подписей. Раньше всего в иконографии появились атрибуты, которые ассоциировались не с конкретными святыми, а с типами святости — с апостолами, мучениками, исповедниками и т. д. Мучеников изображали с пальмовой ветвью, символом духовной победы, и/или в короне, которая олицетворяла их небесную награду; апостолов, евангелистов, учителей церкви, основателей монашеских орденов и прочих церковных интеллектуалов — с книгой; дев — с лилией, символизировавшей их чистоту. Основатели церквей и монастырей часто держали в руках их миниатюрные копии. Кроме того, даже на изображениях Царствия Небесного святые, выстроившиеся вокруг Творца, сохраняли атрибуты своего земного достоинства. Святых пап можно было узнать по их тиаре; епископов — по митре и посоху; диаконов — по далматику и т. д. (позже появилось также различение святых монахов по цветам их ряс: бенедиктинцы изображались в черной, цистерцианцы — в белой, францисканцы — в коричневой, подпоясанной веревкой, и т. д.).

Если не считать древних символов евангелистов, ключей святого Петра, агнца святой Агнессы и еще нескольких знаков, индивидуальные атрибуты возникли в западной иконографии намного позже — в XII веке, а действительно охватили весь культ святых в XIII–XV веках. Историки долго считали, что они появились в XIII веке в скульптурном убранстве великих готических соборов Франции — Шартра, Амьена и др. — и требовались, чтобы идентифицировать огромные фигуры святых в ситуации, когда подписи оказывались неудобны (их было плохо видно, а большая часть прихожан были неграмотны). Однако на самом деле личные атрибуты святых стали использоваться чуть раньше, и не только в архитектуре, но и на миниатюрах молитвенников и псалтирей.

Как в монументальной скульптуре, так и на страницах рукописей верующий (особенно не столь подкованный в духовных делах или вовсе невежественный мирянин) должен был легко узнавать своих небесных заступников и отличать защитников утопающих от целителей, покровителей узников — от патронов ремесел. Чем сложнее и разветвленней становился культ святых и чем больше Церковь стремилась охватить своей проповедью массы мирян, тем дидактичней было церковное искусство и тем большую роль в иконографии святых получали их атрибуты.

Среди них были предметы или фигуры, напоминавшие важные эпизоды из жития святого (башня, в которой была заточена святая Варвара, или фонарь святой Гудулы, который пытался потушить дьявол); инструменты мучений (раскаленные решетки, ножи, клещи) или органы, которые им подвергались (глаза святой Луции, груди святой Агаты, голова святого Дионисия); враги, которых святой поверг, или люди, которых он облагодетельствовал или исцелил; фигуры-«омонимы», созвучные имени святого (агнец святой Агнессы) и многое другое. Порой атрибуты изображались в натуральную величину (олень, стоящий рядом со святым Евстафием или разбитое пыточное колесо у ног святой Екатерины), порой — крошечными, словно игрушки.

В XV веке фламандские художники (Ян Ван Эйк, Робер Кампен и др.), изображая небесных патронов, стали все чаще «маскировать» их атрибуты, преподнося их не как условный знак, а как часть пейзажа или интерьера. Башня святой Варвары оказывалась не у нее в руках, а где-то вдали, на круче; лилия, символизировавшая чистоту и девство Богоматери, ставилась в вазу и т. д. Атрибуты, не исчезая, получали реалистичное (порой — бытовое) обоснование.

Подробно и с картинками здесь

К позднему Средневековью множество европейских святых обзавелись индивидуальными атрибутами. Словно гербы, они позволяли идентифицировать своих владельцев в длинных рядах заступников, которые выстраивались вокруг порталов готических соборов или смотрели на прихожан с золоченых алтарных образов. Атрибуты заменяли подписи (или дополняли их), и не просто помогали узнать святого, а напоминали об обстоятельствах его мученической смерти, главных чудесах, целительской специализации или духовных дарах. Это были не просто подписи, а своего рода визитные карточки, представлявшие святого зрителю.

скрытый текстПри этом атрибуты никогда не распределялись централизованно и не фиксировались в каких-либо кодексах (наподобие гербовников). Они варьировались от страны к стране; у одного святого могло быть множество разных атрибутов, а одни и те же атрибуты (книги, лилии, звезды, не говоря уже об орудиях пыток) принадлежали разным святым. Это была живая система, где легенды приводили к появлению новых символов, а символы порой порождали легенды, призванные объяснить, что они означают и как появились.

Само собой, не нужно думать, что, изображая того или иного святого, средневековые мастера обязательно вручали ему атрибут (в одних регионах или мастерских такие «визитные карточки» применялись почти повсеместно, другие использовали их лишь время от времени), или что без помощи атрибутов святых было не отличить. Не менее, а то и более значимыми оставались различия в чертах лица, прическах (например, святого Павла привыкли представлять с лысиной), одеждах (святой Иоанн Креститель часто облачен в шкуры) и т. д. Да и подписи — под или над фигурами, на нимбах, на свитках и т. п. — со счета списывать не стоит. Однако хотя атрибуты и не были единственным опознавательным знаком святых, в позднее Средневековье они были одним из важных инструментов, помогавших сориентироваться в разветвленной церковной иконографии.

История атрибутов

Хотя изображения святых стали почитать еще в поздней Античности, в течение долгих веков они обходились без индивидуальных атрибутов и идентифицировались с помощью подписей. Раньше всего в иконографии появились атрибуты, которые ассоциировались не с конкретными святыми, а с типами святости — с апостолами, мучениками, исповедниками и т. д. Мучеников изображали с пальмовой ветвью, символом духовной победы, и/или в короне, которая олицетворяла их небесную награду; апостолов, евангелистов, учителей церкви, основателей монашеских орденов и прочих церковных интеллектуалов — с книгой; дев — с лилией, символизировавшей их чистоту. Основатели церквей и монастырей часто держали в руках их миниатюрные копии. Кроме того, даже на изображениях Царствия Небесного святые, выстроившиеся вокруг Творца, сохраняли атрибуты своего земного достоинства. Святых пап можно было узнать по их тиаре; епископов — по митре и посоху; диаконов — по далматику и т. д. (позже появилось также различение святых монахов по цветам их ряс: бенедиктинцы изображались в черной, цистерцианцы — в белой, францисканцы — в коричневой, подпоясанной веревкой, и т. д.).

Если не считать древних символов евангелистов, ключей святого Петра, агнца святой Агнессы и еще нескольких знаков, индивидуальные атрибуты возникли в западной иконографии намного позже — в XII веке, а действительно охватили весь культ святых в XIII–XV веках. Историки долго считали, что они появились в XIII веке в скульптурном убранстве великих готических соборов Франции — Шартра, Амьена и др. — и требовались, чтобы идентифицировать огромные фигуры святых в ситуации, когда подписи оказывались неудобны (их было плохо видно, а большая часть прихожан были неграмотны). Однако на самом деле личные атрибуты святых стали использоваться чуть раньше, и не только в архитектуре, но и на миниатюрах молитвенников и псалтирей.

Как в монументальной скульптуре, так и на страницах рукописей верующий (особенно не столь подкованный в духовных делах или вовсе невежественный мирянин) должен был легко узнавать своих небесных заступников и отличать защитников утопающих от целителей, покровителей узников — от патронов ремесел. Чем сложнее и разветвленней становился культ святых и чем больше Церковь стремилась охватить своей проповедью массы мирян, тем дидактичней было церковное искусство и тем большую роль в иконографии святых получали их атрибуты.

Среди них были предметы или фигуры, напоминавшие важные эпизоды из жития святого (башня, в которой была заточена святая Варвара, или фонарь святой Гудулы, который пытался потушить дьявол); инструменты мучений (раскаленные решетки, ножи, клещи) или органы, которые им подвергались (глаза святой Луции, груди святой Агаты, голова святого Дионисия); враги, которых святой поверг, или люди, которых он облагодетельствовал или исцелил; фигуры-«омонимы», созвучные имени святого (агнец святой Агнессы) и многое другое. Порой атрибуты изображались в натуральную величину (олень, стоящий рядом со святым Евстафием или разбитое пыточное колесо у ног святой Екатерины), порой — крошечными, словно игрушки.

В XV веке фламандские художники (Ян Ван Эйк, Робер Кампен и др.), изображая небесных патронов, стали все чаще «маскировать» их атрибуты, преподнося их не как условный знак, а как часть пейзажа или интерьера. Башня святой Варвары оказывалась не у нее в руках, а где-то вдали, на круче; лилия, символизировавшая чистоту и девство Богоматери, ставилась в вазу и т. д. Атрибуты, не исчезая, получали реалистичное (порой — бытовое) обоснование.

Подробно и с картинками здесь

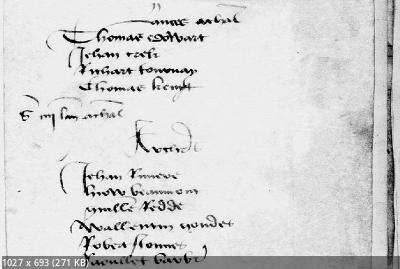

Бытовая алхимия в средние века

Немного из истории перегонных кубов

Дистилляция (она же перегонка) - процесс, при котором жидкость испаряется при нагревании, и образовавшийся пар конденсируется на холодной части сосуда, называемой холодильником. Состав конденсата определяется температурой кипения веществ, входящих в состав сырья, что позволяет отделять более летучие соединения от менее летучих.

скрытый текстСпособ крайне прост и потому известен очень давно - первые глиняные сосуды, которые предположительно могли бы применяться для дистилляции, появляются еще в Междуречье (находка в городище Тепе-Гавра, 3500 лет до н.э.). Находка представляет собой широкий круглодонный сосуд с желобом по верхнему краю. Однако, стоит признать, далеко не все исследователи соглашаются с интерпретацией этой глиняной чаши как части перегонного куба.

В Средние века и Новое время дистилляционные кубы в основном изготавливались из стекла; существуют также упоминания о дистилляторах, сделанных из олова и серебра. В археологии металлические предметы, правда, не сохранились - скорее всего, были переделаны еще своими хозяевами в что-то более им нужное. А вот глиняные сосуды обнаруживаются хоть и реже стеклянных, но все же довольно часто. Что интересно, их находят не в алхимических лабораториях или аптекарских лавках, а в замках, винокурнях и богатых домах. Изготовить простейший перегонный куб из глины не составляет особой сложности, но при этом аламбик весьма полезная в хозяйстве вещь - это и перегонка алкоголя, и получение эфирных масел, в том числе их водной суспензии (гидролатов).

Глиняные перегонные кубы состоят из двух частей - базы, в которой вода (или спиртосодержащее сырье) нагревается, и непосредственно аламбика, на внутренней части которого собирается дистиллят.Самая старая находка подобного типа в Европе была обнаружена в Базеле и датируется второй половиной XIII века. Она представляет собой широкий глиняный сосуд-базу, по верхней кромке которой проходил желоб. При нагревании дистиллят конденсировался на куполообразной крышке, стекал в упомянутый желоб и собирался через специальный носик - трубку, соединенную с желобом.

Недостаток такого устройства в том, что носик и желоб находятся в "горячей" зоне, то есть, нагреваются вместе с базой, и потому значительная часть дистиллята теряется. Чуть позже технология была усовершенствована, и носик с желобом переехал непосредственно на аламбик.

Аламбики вполне успешно могут применяться для перегонки алкоголя — эксперименты с подобного рода устройствами показали возможность получать дистиллят с концентрацией этилового спирта до 22%.

Еще одно крайне важное и древнее применение процесса дистилляции - это получение гидролатов, или ароматных вод. К примеру, гидролат розы, розовая вода (ottre de rose), известен по персидским источникам еще с IX века. В Европе популярность ароматных вод (в первую очередь в медицине) связана с именем известного врача алхимика Арнольда из Виллановы.

Гидролаты представляют собой раствор эфирных масел в дистиллированной воде, получаемый путем паровой дистилляции - перегонки эфирных масел вместе с водяным паром. Иногда, для увеличения концентрации эфирных масел, проводили повторную дистилляцию (когобацию). Гидролат можно получить из практически любого сырья, содержащего эфирные масла - розы, розмарина, гвоздики, лимона, если упомянуть только самые распространенные.

В ходе процесса важно, чтобы сырье не оказывалось в кипящей воде, иначе при длительном нагревании входящие в состав эфирные масла разрушаются, и качество воды заметно снижается. Для этого в современных аппаратах для паровой дистилляции существуют специальные решетки, на которое выкладывают сырье. Мы же использовали льняную ткань, которая неплохо фиксируется за счет веса аламбика. При этом, гидролаты достаточно стойкие и хорошо хранятся в прохладном месте. Но им требуется время, до недели и больше, чтобы набрать силу - например, гидролат розы поначалу имеет неприятный "варёный" запах, который затем полностью исчезает.

Применение ароматных вод не ограничивалось парфюмерией и изготовлением косметических средств. Множество лечебных средств изготавливались на основе гидролатов, ароматные воды входили в состав кулинарных рецептов.

Вероятно, способы перегонки в домашнем хозяйстве и алхимии развивалось параллельно. В алхимическом искусстве дистилляция являлась ключевым процессом, олицетворявшим высвобождение подвижной эссенции из телесного заключения, и конденсации ее в очищенном, сконцентрированном виде. В то же время, перегонка широко применялась в обыденной жизни, и, хотя и обладала неким магическим ореолом, служила сугубо мирским целям.

Получение ароматных вод.

Ароматные воды, или гидролаты, с самого начала их открытия (а первые сообщения о розовой воде, появляется в арабских источниках еще в девятом веке), широко применялись и в медицине, и в кулинарии, и в косметологии.

Гидролаты представляют собой растворенные в дистиллированной воде эфирные масла растений, главный способ получения - паровая дистилляция. И сегодня мы посмотрим, как это выглядит вживую.

скрытый текстИтак, для начала нам нужно измельчить сырье - пусть это будут сушеные листья лаванды. Состав гидролата, полученного из сухого и свежего сырья, различается, но в данный момент это не имеет значения.

Полученные материал выкладываем на чистую льняную тряпочку. Сырье не должно кипятиться в воде - от этого состав меняется, терпеновые соединения (которые и составляют основу эфирных масел) деградируют, и на выходе мы получим что-то невразумительное.

В базу наливаем воду. Ее предпочтительнее налить уже горячей, потому что нагреть ее в глиняном сосуде дело долгое и муторное.

И кстати, может возникнуть вопрос, а точно ли вот эта глиняная бандура использовалась для получения именно гидролатов - ведь такой штуке можно найти множество применений. Например, на стенках найденных в одном из средневековых монастырей в Англии были обнаружены следы мышьяка и ртути - свидетельство того, что их использовали для приготовления каких-то лекарственных препаратов. Или их могли применять для получения неорганических кислот - известны подобные способы получения азотной и серной кислоты.

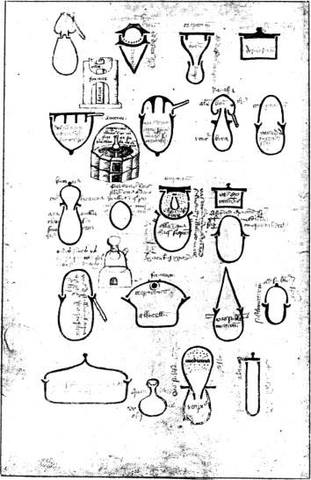

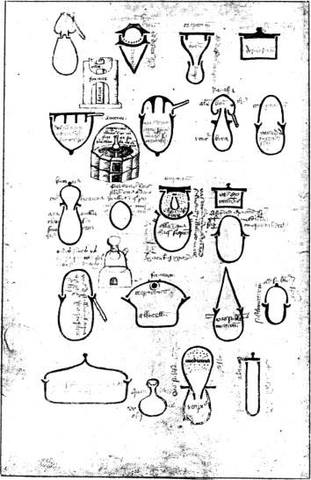

Ответ на этот вопрос есть. В манускрипте XIV века представлены известные на тот момент варианты аламбиков с подписью, для чего они чаще всего применялись. Похожий вариант как раз и применялся для дистилляции ароматных вод. Вот он:

Kurzmann P. Ein Manuskript mit Zeichungen und Benennungen alchemistische Geräte aus dem 14. Jahrhundert

Но мы возвращаемся к нашему процессу. Сырье выложено на тряпочку, тряпочка аккуратно уложена сверху базы и сверху накрыто аламбиком. Готово!

Следующая стадия - перегонка. Ставить непосредственно в огонь глиняную базу страшновато, но испытания с углями показали, что получается вполне достойно.

Но все же, чаще в этой цели использовалась либо водяная баня, либо нагретый песок.

В сборнике рецептов начала XVII века, например, при приготовлении Aqua Imperialis (представляет собой продукт водяной перегонки более 10 видов компонентов - цедры лимона, апельсина, корней ириса, лаванды, розы и прочая, прочая) - подчеркнуто, что дистиллировать необходимо именно на бане, а не в песке. Видимо, песок давал более высокую температуру, что негативно сказывалось на конечном результате.

В качестве приемника использовались специальные сосуды с узким горлышком. В идеале, место соединения должно быть герметично замазано лутом - смесью глиной с песком, для того, чтобы не терять ценный продукт. Но я не использую, и в процессе дистилляции на кухне стоит душистый аромат.

Выход гидролата не очень большой. Я проверяю каждые минут пятнадцать-двадцать, есть ли еще запах от сырья, если его уже нет - то сырье необходимо заменить. И из одной такой итерации получается примерно миллилитров 100-200 жидкости.

Полученный гидролат может иметь вид мутной жидкости, на дне которой, после стояния, собираются видимые капли масла (особенно это заметно при получении гидролата гвоздики (специи, не цветов). Но в большинстве случаев - это прозрачная, или чуть мутная жидкость с ярко выраженным запахом.

Гидролаты должны настояться. Обычно, чтобы набрать полный запах, им нужно несколько дней. Хранятся долго, при низкой температуре.Например, в книге о дистилляции весьма известного Иеронима Бруншвейга (Heironymus Brunschweig, Liber de arte distillandi, дата публикации - 1500 год) сказано, что розовая вода может храниться несколько лет, но при этом ее свойства меняются. Первый год она имеет свойства холодные, затем два-три года - горячие, затем - снова холодные.

Исходники

Здесь и Здесь

Дистилляция (она же перегонка) - процесс, при котором жидкость испаряется при нагревании, и образовавшийся пар конденсируется на холодной части сосуда, называемой холодильником. Состав конденсата определяется температурой кипения веществ, входящих в состав сырья, что позволяет отделять более летучие соединения от менее летучих.

скрытый текстСпособ крайне прост и потому известен очень давно - первые глиняные сосуды, которые предположительно могли бы применяться для дистилляции, появляются еще в Междуречье (находка в городище Тепе-Гавра, 3500 лет до н.э.). Находка представляет собой широкий круглодонный сосуд с желобом по верхнему краю. Однако, стоит признать, далеко не все исследователи соглашаются с интерпретацией этой глиняной чаши как части перегонного куба.

В Средние века и Новое время дистилляционные кубы в основном изготавливались из стекла; существуют также упоминания о дистилляторах, сделанных из олова и серебра. В археологии металлические предметы, правда, не сохранились - скорее всего, были переделаны еще своими хозяевами в что-то более им нужное. А вот глиняные сосуды обнаруживаются хоть и реже стеклянных, но все же довольно часто. Что интересно, их находят не в алхимических лабораториях или аптекарских лавках, а в замках, винокурнях и богатых домах. Изготовить простейший перегонный куб из глины не составляет особой сложности, но при этом аламбик весьма полезная в хозяйстве вещь - это и перегонка алкоголя, и получение эфирных масел, в том числе их водной суспензии (гидролатов).

Глиняные перегонные кубы состоят из двух частей - базы, в которой вода (или спиртосодержащее сырье) нагревается, и непосредственно аламбика, на внутренней части которого собирается дистиллят.Самая старая находка подобного типа в Европе была обнаружена в Базеле и датируется второй половиной XIII века. Она представляет собой широкий глиняный сосуд-базу, по верхней кромке которой проходил желоб. При нагревании дистиллят конденсировался на куполообразной крышке, стекал в упомянутый желоб и собирался через специальный носик - трубку, соединенную с желобом.

Недостаток такого устройства в том, что носик и желоб находятся в "горячей" зоне, то есть, нагреваются вместе с базой, и потому значительная часть дистиллята теряется. Чуть позже технология была усовершенствована, и носик с желобом переехал непосредственно на аламбик.

Аламбики вполне успешно могут применяться для перегонки алкоголя — эксперименты с подобного рода устройствами показали возможность получать дистиллят с концентрацией этилового спирта до 22%.

Еще одно крайне важное и древнее применение процесса дистилляции - это получение гидролатов, или ароматных вод. К примеру, гидролат розы, розовая вода (ottre de rose), известен по персидским источникам еще с IX века. В Европе популярность ароматных вод (в первую очередь в медицине) связана с именем известного врача алхимика Арнольда из Виллановы.

Гидролаты представляют собой раствор эфирных масел в дистиллированной воде, получаемый путем паровой дистилляции - перегонки эфирных масел вместе с водяным паром. Иногда, для увеличения концентрации эфирных масел, проводили повторную дистилляцию (когобацию). Гидролат можно получить из практически любого сырья, содержащего эфирные масла - розы, розмарина, гвоздики, лимона, если упомянуть только самые распространенные.

В ходе процесса важно, чтобы сырье не оказывалось в кипящей воде, иначе при длительном нагревании входящие в состав эфирные масла разрушаются, и качество воды заметно снижается. Для этого в современных аппаратах для паровой дистилляции существуют специальные решетки, на которое выкладывают сырье. Мы же использовали льняную ткань, которая неплохо фиксируется за счет веса аламбика. При этом, гидролаты достаточно стойкие и хорошо хранятся в прохладном месте. Но им требуется время, до недели и больше, чтобы набрать силу - например, гидролат розы поначалу имеет неприятный "варёный" запах, который затем полностью исчезает.

Применение ароматных вод не ограничивалось парфюмерией и изготовлением косметических средств. Множество лечебных средств изготавливались на основе гидролатов, ароматные воды входили в состав кулинарных рецептов.

Вероятно, способы перегонки в домашнем хозяйстве и алхимии развивалось параллельно. В алхимическом искусстве дистилляция являлась ключевым процессом, олицетворявшим высвобождение подвижной эссенции из телесного заключения, и конденсации ее в очищенном, сконцентрированном виде. В то же время, перегонка широко применялась в обыденной жизни, и, хотя и обладала неким магическим ореолом, служила сугубо мирским целям.

Получение ароматных вод.

Ароматные воды, или гидролаты, с самого начала их открытия (а первые сообщения о розовой воде, появляется в арабских источниках еще в девятом веке), широко применялись и в медицине, и в кулинарии, и в косметологии.

Гидролаты представляют собой растворенные в дистиллированной воде эфирные масла растений, главный способ получения - паровая дистилляция. И сегодня мы посмотрим, как это выглядит вживую.

скрытый текстИтак, для начала нам нужно измельчить сырье - пусть это будут сушеные листья лаванды. Состав гидролата, полученного из сухого и свежего сырья, различается, но в данный момент это не имеет значения.

Полученные материал выкладываем на чистую льняную тряпочку. Сырье не должно кипятиться в воде - от этого состав меняется, терпеновые соединения (которые и составляют основу эфирных масел) деградируют, и на выходе мы получим что-то невразумительное.

В базу наливаем воду. Ее предпочтительнее налить уже горячей, потому что нагреть ее в глиняном сосуде дело долгое и муторное.

И кстати, может возникнуть вопрос, а точно ли вот эта глиняная бандура использовалась для получения именно гидролатов - ведь такой штуке можно найти множество применений. Например, на стенках найденных в одном из средневековых монастырей в Англии были обнаружены следы мышьяка и ртути - свидетельство того, что их использовали для приготовления каких-то лекарственных препаратов. Или их могли применять для получения неорганических кислот - известны подобные способы получения азотной и серной кислоты.

Ответ на этот вопрос есть. В манускрипте XIV века представлены известные на тот момент варианты аламбиков с подписью, для чего они чаще всего применялись. Похожий вариант как раз и применялся для дистилляции ароматных вод. Вот он:

Kurzmann P. Ein Manuskript mit Zeichungen und Benennungen alchemistische Geräte aus dem 14. Jahrhundert

Но мы возвращаемся к нашему процессу. Сырье выложено на тряпочку, тряпочка аккуратно уложена сверху базы и сверху накрыто аламбиком. Готово!

Следующая стадия - перегонка. Ставить непосредственно в огонь глиняную базу страшновато, но испытания с углями показали, что получается вполне достойно.

Но все же, чаще в этой цели использовалась либо водяная баня, либо нагретый песок.

В сборнике рецептов начала XVII века, например, при приготовлении Aqua Imperialis (представляет собой продукт водяной перегонки более 10 видов компонентов - цедры лимона, апельсина, корней ириса, лаванды, розы и прочая, прочая) - подчеркнуто, что дистиллировать необходимо именно на бане, а не в песке. Видимо, песок давал более высокую температуру, что негативно сказывалось на конечном результате.

В качестве приемника использовались специальные сосуды с узким горлышком. В идеале, место соединения должно быть герметично замазано лутом - смесью глиной с песком, для того, чтобы не терять ценный продукт. Но я не использую, и в процессе дистилляции на кухне стоит душистый аромат.

Выход гидролата не очень большой. Я проверяю каждые минут пятнадцать-двадцать, есть ли еще запах от сырья, если его уже нет - то сырье необходимо заменить. И из одной такой итерации получается примерно миллилитров 100-200 жидкости.

Полученный гидролат может иметь вид мутной жидкости, на дне которой, после стояния, собираются видимые капли масла (особенно это заметно при получении гидролата гвоздики (специи, не цветов). Но в большинстве случаев - это прозрачная, или чуть мутная жидкость с ярко выраженным запахом.

Гидролаты должны настояться. Обычно, чтобы набрать полный запах, им нужно несколько дней. Хранятся долго, при низкой температуре.Например, в книге о дистилляции весьма известного Иеронима Бруншвейга (Heironymus Brunschweig, Liber de arte distillandi, дата публикации - 1500 год) сказано, что розовая вода может храниться несколько лет, но при этом ее свойства меняются. Первый год она имеет свойства холодные, затем два-три года - горячие, затем - снова холодные.

Исходники

Здесь и Здесь

Феодальная экономика

Где-то в дебрях блога пост уже был, но появились дополнения и поправки.

Деньги, цены, платная служба и наемничество

Англия

Ежедневное жалованье рыцаря

1150-1160 гг = 6 пенсов

ок. 1165 г = 8 пенсов

ок. 1195 г = 1 шиллинг

ок. 1215 -1250 гг = 2 шиллинга

ок. 1300 гг = 2, 3 или 4 шиллинга (в чистом серебре, 31.12, 49.69, 62.24 гр.)

"..." пехотинца

ок. 1165 г - 1 пенс

ок. 1215 г - 2 пенса

ок. 1300 г = 2 пенса (в ч.с = 2.6 гр.)

скрытый текстФранция (в турских ливрах)

1202 г = 7 су 6 денье (у рыцаря), 10 денье (у пехотинца).

1295 г = 10 су, 12 су 6 денье, 15 су (у рыцаря), 12 денье (у пехотинца).

33.48, 41.85, 50.22 ч.серебра и 3.34 г. серебра соответственно.

Английский лучник получал от 6 пенсов (конный) до 2 (пеший). Сумма менялась также в зависимости от места службы."

"По трудовому статуту 1351 года опытный пахарь получал только 10 шиллингов в год."

По дореформенной системе 12 пенсов составляли 1 шиллинг, а 20 шиллингов – фунт стерлингов. Стало быть лучник получал в месяц от 5 до 15 шиллингов, в год – от 60 до 180 шиллингов.

Средний заработок наемного рабочего ок. 2-3 фунтов в год (40-60 шиллингов), что считалось довольно хорошо.

На 10 фунтов (200 шиллингов) можно было приобрести небольшой дворянский дом или породистую лошадь.

Оригинал (на англ. здесь) Medieval Price List

Доходы и зарплаты

скрытый текстГодовой доход королевской казны - 25-30 000 фунтов в год (в мирное время) 12-13 вв.

Доход барона - 200-500 фунтов (1300 г)

Графа - 400-11 000 (1300 г)

Годовой доход крупного монастыря - до 100 фунтов

Годовой доход землевладельца (рыцаря) - 20-70 фунтов

Годовой доход йомена средней руки - 1-3 фунта

Рыцарь-баннерет (рыцарь - командир подразделения) - 4 шиллинга в день, 1316 г.

Наемник-рыцарь – 2 шиллинга, 1316 г.

Доход сквайра (без того, чем его снабжал лорд: жилье, еда, одежда и т.д) – 13 шиллингов 4 пенса – XIV век.

Наемник-пехотинец или оруженосец – 1 шиллинг в день, 1316 г.

Сквайры, констебли и сотники - 1 шиллинг в день.

Полностью снаряженный лучник, пехотинец в доспехе, арбалетчик – 6 пенсов в день, 1346 год

Уэльский пехотинец – 2-4 пенса в день, 1346 год

Лучник – 3 пенса в день, 1346 год

Воинское снаряжение и доспехи.

Кольчуга - 100 ш (5 фунтов), XII век

Доспех (пластинчатый) для оруженосца – 3-4 фунта

Доспех (пластинчатый) для сквайра – 5 фунтов – 6 фунтов 16 шиллингов 8 пенсов: 1441 год

Шлем – 13 шиллингов 4 пенса

Кожаный доспех для лучника – 5 шиллингов

Стоимость полного доспеха для рыцаря – 16 фунтов 6 шиллингов 8 пенсов (и более...)

Дешевый крестьянский меч (для йомена) – 6 ш.