Tigris Fluvius13 читателей тэги

Matthias Reim & Santiano - Verdammt, ich lieb dich

Заслушала до дыр — именно в этом исполнении, оригинальная версия Маттиаса Райма нравится мне куда меньше — но переводить её не хочется, её даже понимать не особенно хочется, она скучная. Там весь смысл: мужик расстался женой и теперь так страдает, так страдает. «Verdammt, ich lieb dich / Verdammt, ich lieb dich nicht» — «Проклятье, я люблю тебя / Проклятье, я не люблю тебя». Понятно, конечно, что любит, иначе обошлось бы без фердаммтов. Но мне нравится музыка, и голоса, и звучание немецкого языка, и это отчаянное желание убедить себя, что нет, я тебя не люблю, да будь оно всё проклято... люблю. Тут хочется какую-то другую историю, но я её так и не придумала.

* * *

Уволился мой любимый коллега, и я в печали. Работа моя портится с удручающей скоростью, и сваливают все, кто может свалить, только недотыкомки вроде меня сидят, прижав уши; но по Владу я буду скучать больше всего. С ним очень комфортно работалось, а сейчас такое ощущение, что всё разваливается. Впрочем, разваливаться всё начало ещё в декабре прошлого года, но тут уже просто какое-то землетрясение в руинах.

И я буду скучать по владовым тирадам. Прекрасный дар бранного слова у человека, три часа будешь будешь сидеть сочинять — так не сочинишь, а у него всё от чистого сердца, из глубины души, но иногда прямо во внезапных сочетаниях, такое записывать надо. Было. Я вот в принципе не могу проораться, нет во мне того огня зато я хороша в нытье, но когда слышала, как Влад на все лады костерит, распекает и проклинает, у меня самой на душе легче становилось. Всё-таки талант есть талант, в какой бы сфере ни проявлялся.

А теперь ничто и никто мне тяжесть трудовых будней не облегчит. Всё же декабрь я, наверное, ещё докатаю как-то на топливе предновогоднего безумия, а в январе ждут только тлен и безнадёга, безнадёга и тлен.

* * *

День выдался ничем не примечательный, но вечером я зашла в пункт выдачи заказов и оказалось, что приехало вообще всё, даже то, чего я сегодня не ждала. Это меня, конечно, не огорчило, и домой я возвращалась с чаем, шоколадом, серебром (1,07 граммами серебра, если быть точной, но сам факт) и рассеянной улыбкой — как будто не с работы, а после какого-то полусказочного путешествия.

День белой стали

С самого понедельника мечтала, как в субботу залягу дома с книжкой и шоколадкой, ну, может, пошуршу немного по хозяйству, а так весь день буду тюленить. Но неосторожно высунула нос из берлоги, учуяла запах белой стали, и в итоге из того, что следовало постирать, постирана едва ли треть, из того, что следовало купить, куплено меньше половины, селёдка под шубой так и осталась неприготовленной (ладно, варёные овощи потерпят до завтра, и я вместе с ними), в книге прочитано меньше одной главы (сколько в метро успела, столько и прочитала), в общем, полдня как корова языком слизала, зато я отлично провела время.

Выставка «Три века белой стали» посвящена Златоустовскому оружейному заводу. Я люблю фэнтези, и когда выдаётся возможность поглазеть на холодное оружие, иду и глазею, оставив свою метафорическую тюленью шкуру на постели, но совсем не ожидала, что будет настолько красиво и интересно. Специально пришла минут за сорок до начала экскурсии, чтобы спокойно всё посмотреть, пока не набежит толпа, но посмотреть успела от силы половину, потом была экскурсия, потом я досматривала недосмотренное... Звучит скучно, но внутри себя я пережила целый исторический роман и так много нового узнала; жаль, что всё это скоро вылетит из головы. Воспоминание о неловкой ситуации, в которую я угодила в третьем классе, наверняка будет преследовать меня и на том свете, а увлекательное и красивое — забудется. Всегда так.

Зластоустовский оружейный завод был построен для того, что удовлетворять потребности армии и флота в наградном оружии: заканчивалась война с Наполеоном, были одержаны славные победы, офицеров надо было чем-то награждать — а нечем, парадное оружие в России не делали, в случае надобности единичные экземпляры покупались в Европе, но на всех героев войны 1812-го года не напокупаешься же, а дальше пошло-поехало... То есть, Златоустовский оружейный завод изначально был ориентирован на «делаем красивое» (но разработки — весьма удачные — по созданию новых сортов оружейной стали там тоже проводились), хотя заточка у всех клинков, включая детские сабли для всяких там цесаревичей, боевая.

В исторических приключенских романах есть штамп — я его люблю и, встречая, всегда согласно кивала головой — о противопоставлении простого на вид боевого и разукрашенного парадного оружия, дескать, первое — для настоящих воинов, второе — безделушка для позёров-фанфаронов. Так вот, я переменила своё мнение. Когда вдруг осознаёшь, сколько труда и мастерства нужно вложить в такой вот «фанфаронский» клинок, сколько времени и сил на него затрачено, сколько знаний, терпения, усердия для этого требуется, когда видишь эту прекрасную, тонкую работу (а чтобы оценить её в полной мере, клинок нужно рассматривать вблизи, а ещё лучше — держа в руках), то понимаешь, что презирать такое оружие может только невежда. Да, оно изготовлялось (и по сей день изготавливается в городе Златоусте, между прочим) не для сражений (но мы помним, помним про боевую заточку), но как подарок, как награда, как знак признания заслуг это парадное оружие полностью отвечает своему назначению.

Разумеется, я мысленно примерила офицерские морские палаши самым симпатичным персонажам; уж они-то не невежды, они бы смогли оценить труд мастера. И да, морские палаши отличаются от неморских именно что оформлением: на клинках выгравированы парусники, и в общем декоративные элементы выполнены в морской тематике. Также нередко гравировали надписи; на одном клинке значилось «НИКОМУ НЕ ОТДАМ». Кажется, это была сабля; или шашка, уже не помню. Но надпись — она про оружие или о чём-то другом? Какая бы это могла быть история...

Об истории, кстати. Для работы на заводе в Златоуст были приглашены немецкие мастера, они создавали первые экземпляры наградного оружия и обучали русских мастеров. Одним из условий контракта была передача секретного состава смеси для травления. Мастер Шаф желанием передавать секретный состав, понятно, не горел и поставил такое условие: он оставляет рецепт в запечатанном конверте в государственной канцелярии, а вскрывают его после окончания срока контракта. Итак, контракт истек, мастер Шаф с семейством переехал из Златоуста в Санкт-Петербург, а конверт в канцелярии...

Ну да...

Да.

Да, конечно.

Разумеется.

Кто бы сомневался.

Потеряли.

Представляю, что сказали по этому поводу на заводе. Но делать нечего, начали собственные эксперименты по созданию протравочной смеси, и один из учеников мастера Шафа, мастер Иван Бушуев, создал новый рецепт, причём лучше утраченного. Иван Бушуев, кстати, стал прообразом героя сказа Бажова «Иванко-Крылатко», правда, Бажов ради дешёвого драматизма исказил его до неузнаваемости, вот терпеть не могу сказы Бажова, но это Урал, детка, остаётся только смириться.

Зашла я в музей ясным днём, вышла в густые сумерки, и весь путь до метро меня сопровождал колокольный перезвон. Не знаю, в честь какого праздника, и мне даже неинтересно, но как он был хорош, как нежен, как обнимал окутанный сумерками город, как парил над дорожным шумом и приглушёнными уличными разговорами — как что-то совсем нереальное.

* * *

Когда я прихожу на работу, то смотрю на неё обречённым взглядом, вздыхаю, говорю себе «Если дела делать, они, как правило, делаются» и начинаю с чего полегче. Дела, как ни странно, действительно делаются.

Уже дома договариваю «...а если не делать, то не делаются. Вот и хорошо».

* * *

Что у меня есть? Всего лишь прекрасный тёмный промозглый ноябрь, много толстых книг для любого настроения, шоколадные плиточки с апельсином и перцем чили, шоколадные батончики с лимонно-имбирной начинкой (на случай, если плиточек вдруг окажется недостаточно), небольшая, но приятная коллекция чая.

Чего у меня нет? Всего лишь времени, чтобы этим насладиться.

Взгляд со стороны

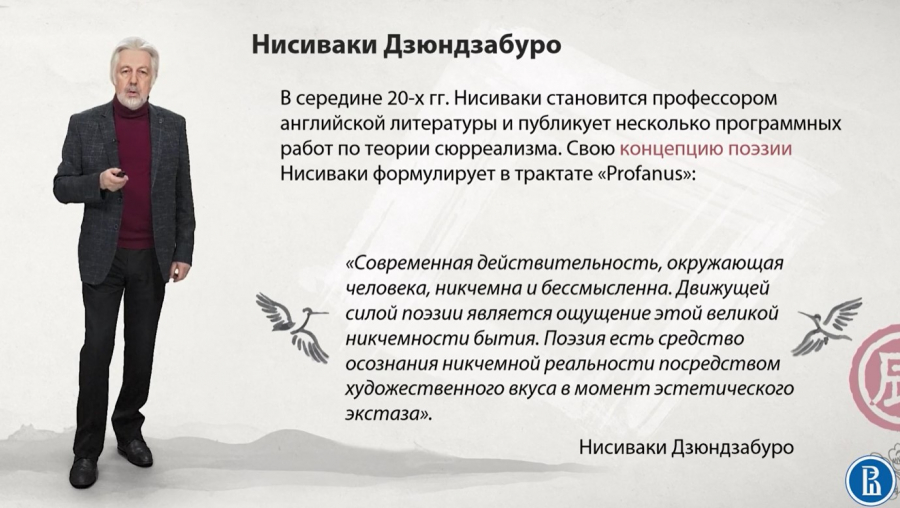

Так увлеклась лекциями, что только под конец сообразила, что можно было, вообще-то, делать скриншоты. Ну да ладно.

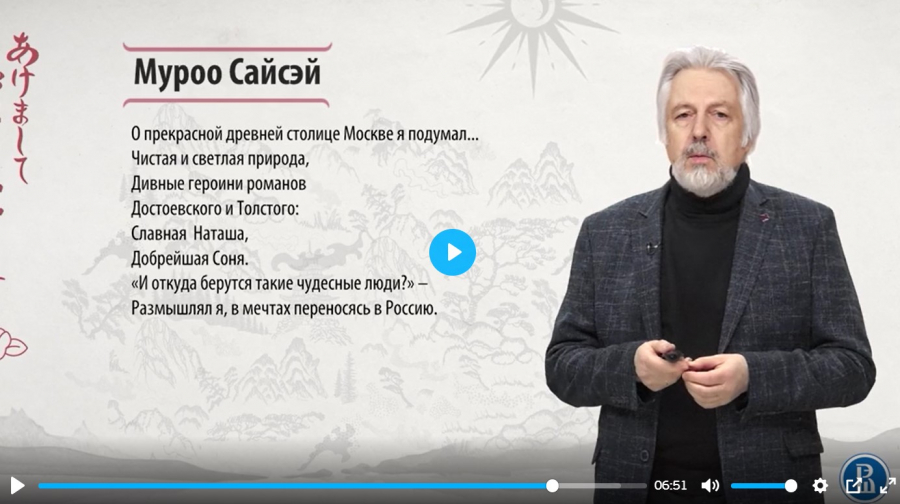

Всегда радуюсь, находя в японской литературе отсылки к русской, хотя это не то чтобы редкость. Но насчёт «славной Наташи» я бы поспорила.

* * *

Обычно, когда приходит эсэмэс о том, что заказанный товар поступил в пункт выдачи, — ну поступил и поступил, подумаю ещё, когда мне будет удобнее забрать. Но вот пришла эсэмэс, что заказ поступил в тот магазин, где я работаю, и «О, Влад приёмки забил», и на душе теплее.

Черкну на память

«Важнейшая категория поэтики и эстетики школы Басё — сибуми («терпкая горечь», пронзительная эстетическая наполненность феноменов бытия)».

Моно-но аварэ знала, югэн знала, ваби знала, саби знала. Теперь знаю сибуми. Тольно не знаю зачем.

«Не менее значимая категория — сиори (состояние духовной сосредоточенности, необходимое для постижения глубинного смысла явлений)».

«Важными положениями в теории стиха Басё выступают хосоми (утончённость чувств) и каруми (лёгкость, прозрачность и доступность восприятия».

«Принцип фуга-но макото (истинность утонченно прекрасного)».

«Принцип фуэки рюко (ощущение вечного в текущем)».