Что почитать: свежие записи из разных блогов

Записи с тэгом #early modern Russia из разных блогов

EricMackay, блог «EricMackay»

* * *

Изучение родственных связей внутри этой группы с помощью методов анализа социальных сетей позволило выявить структуру элиты: ее внутренний круг (40% элиты; в т. ч. ядро, этим термином обозначены наиболее сплоченные сообщества, составлявшие 10%), внешний круг (16%) и периферию (44%). Плотность родственных связей в сети сильно различалась: если во внутреннем круге все без исключения представители правящего слоя были объединены между собой близким или дальним родством, то периферия являлась мозаикой из сотен лиц в «генеральских» рангах, как правило не связанных между собой и не имевших других родственников в элите. Социальный состав правящего слоя от его ядра к периферии тоже менялся.

скрытый текст

Основная масса традиционной элиты (65-91%), в первую очередь аристократия, закрепилась во внутреннем круге; новичков из числа русских и иноземцев здесь насчитывалось только 25-32%. Периферия являлась почти зеркальным отражением внутреннего круга: новых людей здесь было гораздо больше, чем старой элиты. Оценка влиятельности представителей разных фамилий показала, что решающую роль в коммуникации внутри элиты играла московская знать – Голицыны, Долгоруковы, Салтыковы, Головины, Шереметевы, Прозоровские, Одоевские, Бутурлины, Куракины, Черкасские, Трубецкие, а также ряд родов, попавших в Думу при первых Романовых – Нарышкины, Стрешневы, Татищевы и Волконские. Вместе с тем, концепция Дж. ЛеДонна о борьбе в элите двух «расширенных кланов» Салтыковых и Нарышкиных не нашла наглядного подтверждения.

Анализ также показал, что между местом человека в этой сети родства, его карьерой и благосостоянием существовала очень сильная взаимосвязь.

Подчеркну, что решающую роль здесь играли именно родственные узы, а не происхождение. Входившие в ядро правящего слоя быстрее остальных продвигались по карьерной лестнице, чаще состояли на привилегированных видах службы (придворная, гвардейская, дипломатическая), имели в среднемсамые высокие чины, им дольше других удавалось сохранять свои позиции во власти и, наконец, в их собственности было гораздо больше крепостных.

Вошедшие в ядро элиты, по сравнению с остальными, получали лучшие шансы на сохранение высокого социального статуса семьи: 41-54% из них имели в составе элиты отца или деда, а 58% – одного или нескольких сыновей. По мере удаления от ядра перечисленные показатели снижались, а наиболее низкие отмечались на периферии элиты. Интересно, что место человека в этой сети влияло даже на характер служебных назначений и тип карьеры (военная, гражданская или смешанная). Лица, интегрированные в ядро правящего слоя, медленнее других отказывались от традиционного московского типа смешанной карьеры, тогда как аутсайдеры, оставшиеся на периферии и имевшие слабые связи в элите, более явно, чем остальные, демонстрировали новый подход к карьере, предпочитая специализацию только в одной сфере.

В результате петровских реформ важной частью российского правящего слоя стали иноземцы, но из-за религиозных барьеров они имели меньше возможностей закрепиться в его составе, чем русские. Так, во внутренний круг элиты вошли 48% русских и только 25% иноземцев, на периферии же остались 38% и 58% лиц соответственно. Успешнее других с задачей интеграции справлялись уроженцы Восточной Европы (во внутреннем круге 48% лиц; многие из них являлись православными), остзейцы (38%) и иноземцы «старого выезда» (31%). Браки, как и прежде, заключались в основном в своей конфессиональной среде: родственников среди русских имели 59% выходцев из Восточной Европы, 31% иноземцев «старого выезда» и лишь 13-14% уроженцев Центральной и Западной Европы, Скандинавии и Прибалтики.

Сравнение чинопроизводства в Московском государстве и в России после петровского времени (1725-1762 гг.) показало, что Табель о рангах существенно ограничила вертикальную мобильность: интенсивность пополнения состава элиты новыми людьми в изучаемый период была вдвое ниже, чем в 1613-1689 гг. Как и прежняя система, Табель поддерживала «непотизм» старых фамилий и способствовала его распространению среди новых. Неизменным остался способ закрепиться в правящем слое – породниться со старой элитой, в первую очередь с наиболее влиятельной ее частью, аристократией.

Несомненно, по своему замыслу Табель о рангах была продуктом рационального стиля мышления. Свидетельством этого, в частности, является введение иерархического чиновного деления, систематизация чинов (воинских, статских, придворных), требование прохождения службы с самых нижних рангов независимо от происхождения, обязательность получения дворянством образования. Однако выявленная тесная взаимосвязь между родственными отношениями и службой позволяет поставить под сомнение укоренившуюся точку зрения о том, что созданная Петром I система чинопроизводства кардинально отличалась от старой московской.

С. В. Черников «Союз родства и узы крови»: генеалогия и структура правящей элиты России 1725-1762 гг. // Cahiers d’histoire russe, est-européenne, caucasienne et centrasiatique, 65/1, Janvier-mars 2024

EricMackay, блог «EricMackay»

* * *

Цены на бумагу в России в 1580 - 1710 гг.: основные факторы и последствия

Древняя Русь. Вопросы медиевистики. №96. 2024

скрытый текстСтопа бумаги = 20 дестей = 480 листов. Десть = 24 листа.

Бумага рассматривается писчая.

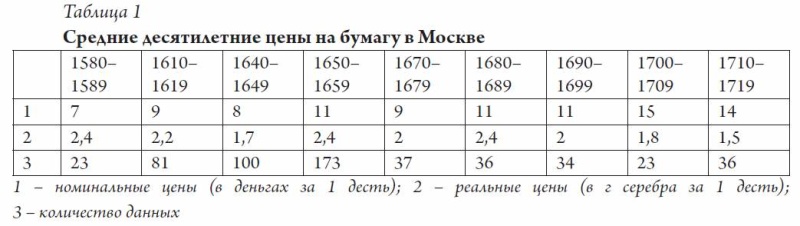

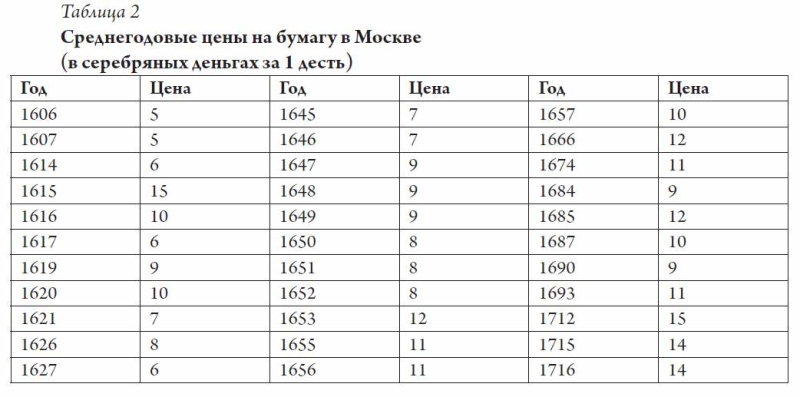

Судя по собранным автором данным средняя номинальная цена бумаги с конца XVI века и до начала восемнадцатого столетия постепенно росла, увеличившись за это время в два или даже в три раза (см. таблицы). Однако реальная ее цена, с учетом изменения серебряного содержания рубля на протяжении XVII века в целом оставалась стабильной, а в начале XVIII века ощутимо понизилась.

Сведения о движении московских цен подтверждаются имеющимися сведениями о динамике цен в Вологде и Курске.

Максимального уровня цены на бумагу в Москве достигали в 1654 году: 25 - 29 денег за десть. В городах, куда бумага попадала с московского рынка она могла стоить несколько дороже. Так, в 1640-х годах в Курске привозная бумага из Москвы стоила 10 денег за десть (в Москве - 8 денег). В отдаленных регионах при нехватке бумаги цены могли в разы превышать московские. Так, в 1649 году в Москве десть бумаги стоила 7 - 12 денег, а в Енисейске 15 - 30 денег.

В целом, по мнению автора «изменения цен на бумагу на российском рынке не определялись влиянием одного-двух доминирующих факторов, а были обусловлены влиянием совокупности разнонаправленных факторов, в разные периоды имевших разную силу». Так, он не видит существенного влияния европейских цен на российский рынок бумаги и т. д.

Приводятся также сведения (из «Очерков по истории русской промышленности» П. Г. Любомирова) о ввозе бумаги в конце петровского правления - «морем через порты Петербургский, Ревельский, Нарвский, Выборгский и сухопутьем через Смоленск в Россию было ввезено в 1717 г. более 26 500 стоп, в 1718 г. – 37 000, в 1719 г. – свыше 50 500 стоп... в 1720 г. – около 49 000 стоп, в 1721 г. – 45 000?, а в 1722 г. – около 11 500 стоп».

EricMackay, блог «EricMackay»

* * *

Смоленская война 1632 - 1634 годов. Организация и состояние Московской армии.

Книга впервые издана в 1919 году в Киеве и давно стала библиографической редкостью. Взгляды автора местами конечно устарели, но ценности его работа не утратила. Издано очень хорошо - ничего не выкинули, прекрасная полиграфия - отличные бумага и печать, цена, по нынешним меркам, весьма скромная, в общем, издательство «Вече» молодец, не то, что некоторые.

скрытый текстЧисленность и состав вооруженных сил на 1632 год

скрытый текстСведения приводятся по изданной автором в 1910 году смете 1632 года*.

Согласно смете 7140 / 1632/33 года общая численность русских вооруженных сил составляла 104 714 человек:

— 2 963 человека по московскому списку

— 24 714 городовых дворян и детей боярских

— 33 775 стрельцов

— 11 471 казак

— 9 549 служилых татар, новокрещенов, литвы и черкас

— 4 244 человека пушкарского чина

— 10 786 ясашных инородцев

— 6 118 чинов полков нового строя и иноземцев (из них собственно иноземцев - 189)

— 1 098 прочих

Московский список включал четырех татарских царевичей, 14 бояр (один из них служил воеводой в Новгороде), 7 окольничих (один воеводил в Казани), одного думного дворянина, 2 думных дьяков, кравчего, постельничего, ясельничего, 2 больших мурз, 286 стольников (из них 19 на воеводствах), 532 патриарших стольников, 100 стряпчих, 947 дворян московских, 777 жильцов, 2 шатерничих, 86 дьяков и 5 патриарших дьяков и 194 переводчика и толмача.

Из 947 дворян московских 16 сидело в приказах, 121 по воеводствам, 16 - у городового дела, 41 - был в писцах по городам, а теперь на Москве у составления писцовых книг, 17 - посланы сыскивать разбойные дела или у донского дела, 29 - в посольствах, 5 - в приставах у послов и проч. (т. е. на каких-то службах было не менее 245 человек).

Из 777 жильцов 30 человек было на Валуйках для посольской размены и 26 на прочих службах (в городах, в посылках из приказов и на службе вместе с отцами, дядьями и прочими родственниками).

Из 24 714 городовых дворян 16 234 чел. были расписаны не по чинам, а по статьям разборов 138 и 139 (1630/31 и 1631/32) годов - 6 076 чел. в первой, 4 737 во второй и 5 421 - в третьей статье. 3 936 человек были расписаны по чинам (45 - выбор, 275 - новики, остальные - дворовые и городовые) и еще 4 345 указаны без чинов и статей [всего соответственно - 24 515 человек].

Далее, как пишет автор, 686 чел.** по разбору 139 года были записаны в статью отставленных за старостью и за увечья или по бедности написанных в городовую службу (из них 200 отставленных по старости и увечьям, 11 на службе (5 губных старост, 5 - у засек, 1 - городовой приказчик), 5 - бродят меж двор, остальные 470 в городовой службе).

Еще 1 857 человек, по тому же разбору, «собою добры», но тоже по бедности написаны в городовую службу.

В число 33 775 стрельцов включены 118 стрелецких (и казачьих) голов, 340 сотников и 33 317 собственно стрельцов (в т. ч. 1 812 конных). Московских стрельцов - 12 голов, 61 сотник, 6 100 стрельцов, из них на Москве - 11 голов, 45 сотников, 4500 стрельцов, остальные (голова, 16 сотников, 1 600 стрельцов) на службе в Вязьме, Путивле, Брянске и Валуйках.

Казаков автор всех записал в конницу.

Из 9 549 служилых татар, новокрещенов, литвы и черкас, собственно татар и новокрещенов было 8 695 человек, еще 854 человек это «татары, новокрещены, литва и черкасы» записанные нераздельно.

Большая часть татар и новокрещенов (ок. 8 000) ведалась Казанским дворцом.

Из числа поместных татар и новокрещенов 423 чел. расписаны по статьям - 117 в первой, 161 - во второй и 85 - в третьей.

Ясашных инородцев, как отмечает тот же А. В. Малов, вообще нельзя относить к служилым людям, это фактически ополченцы, мобилизуемые только в чрезвычайных обстоятельствах («большая повальная служба») - по одному человеку с трех дворов.

Людей пушкарского чина имелось всего 4 244 человека, из них собственно пушкарей и затинщиков - 2 777 человек (+ 32 пушкаря, затинщика, плотника и захребетника нераздельно), воротников - 505, кузнецов - 134, плотников - 133.

К производственной части относилось примерно 189 человек: 4 головы пушкарских и железных мельниц, 52 железных и селитренных мастера с 19 учениками, 3 пушечных литца с 29 учениками, 3 колокольных литца с 12 учениками, 8 паникадильных мастеров с 8 учениками, плавильщик с 6 учениками, 4 часовника, 7 паяльщиков, 4 пильника, 2 чертежника и знаменщика, 3 резца, 4 канатчика и 20 извозчиков.

Еще 480 человек несли другие службы: 30 засечных голов, 143 засечных сторожа, 12 засечных приказчиков, 11 вожей, 221 рассыльщик, 41 городовой приказчик, 2 городничих, 3 рассылочных подьячих, 17 казенных сторожей.

В графу «Армия иноземного строя и иноземцы» автор записал 2 полка нового строя - 3 323 русских солдата (прибраных из детей боярских, новокрещенов, татар, казаков и вольных людей) и 189 иноземцев (4 полковника, 3 подполковника, 4 майора, квартирмейстер, 15 ротмистров, 24 капитана, 29 поручиков, 25 прапорщиков, 87 чел. иных чинов).

Помимо этого [если автор конечно не посчитал упомянутых выше иноземцев в полках нового строя в числе московских] имелось 1 450 московских иноземцев (426 поместных и 1024 кормовых) и 1 749 служивших по городам (включая черкас). Еще 345 иноземцев ведалось в Посольском приказе.

Таким образом, всего иноземцев с черкасами имелось [считая служивших в полках нового строя] - 3 388 человек, без них - 3 199, с Посольским приказом - 3 733 или 3 544 чел.

Из общего числа служилых людей 38 248 чел. числилось за Казанским дворцом: 1 449 детей боярских, 11 861 чел. стрельцов (со 147 головами и сотниками), 1 987 казаков (с 11 головами) + 504 стрельца и казака нераздельно, 16 000 инородцев (видимо включая ясашных), 476 чел. литвы, немцев и черкас + 815 чел. литвы, черкас, казаков, новокрещенов и татар и проч.

Как отмечает автор, в целом, за вычетом большей части людей Казанского дворца и дальних северных гарнизонов, отставленных, бедных, а также занятых на службах русское правительство [теоретически] могло выставить против поляков и крымских татар не более 60 000 человек.

* Как отмечает А. В. Малов: «Из-за плохого физического состояния столбца мы имеем, по сути, реконструкцию документа публикатором... Изучение состава авторской реконструкции не дает основания довериться подсчету автором численности российских войск в 104 714 чел. (включая иностранных наемников), поскольку обнаруживается отсуствие некоторых известных по другим документам небольших категорий ратных людей... В то же время некоторые цифры наводят на мысль о механическом складывании публикатором промежуточных и итоговых подсчетов составлявших смету подьячих». См. - Сметы и сметные росписи Разрядного приказа (1630-1681 годов) в контексте военного строительства в России XVII века // Белгородская черта. Вып. 5. 2020 год

** Видимо из числа вышеуказанных, самой Сметы у меня нет, а из авторского текста трудно понять кто на ком стоял.

Служилые иноземцы до Смоленской войны

скрытый текст

По сведениям автора, московских иноземцев на 1623 год имелось 780 чел. (421 чел. поляков и литвы, 105 немцев, национальная принадлежность 245 иноземцев неизвестна).

На 1627 год московских иноземцев было 763 (322 поляка и литвина, 295 немцев и 146 немцев, литвы и поляков без разделения), по городам служило более 742 иноземцев, всего, таким образом, св. 1 505 человек.

На 1629 год московских иноземцев было 976 (281 поляк и литвин, 201 немец и 494 чел. немцев, литвы, поляков, гречан, волохов, сербов, венгров без разделения), по городам служило 1 458 иноземцев (344 поляка и литвина, 404 черкаса + 63 днепровских казака и 647 немцев, литвы, черкас и турских выходцев без разделения), всего, таким образом, 2 434 человека.

Наконец, на 1632 год московских иноземцев имелось 1 450 (808 поляков и литвинов, 525 немцев и 117 гречан), по городам служило 1 749 иноземцев, всего, таким образом, 3 199 человек.

Численность иноземцев, таким образом, после Смуты постоянно росла, наиболее значительную группу среди них составляли поляки и литва, а в городах - еще и черкасы [т. е. иноземцы довольно условные]. Большая их часть выезжала в Москву индивидуально или мелкими группами, массовых выездов известно два - бельские немцы в 1614 году (130 человек) и ушедшие от Сагайдачного в 1618 году черкасы.

Особенно много выездов случилось в королевичев приход 1618 года - не менее 65 человек: 39 поляков и литвинов (в основном шляхта служившая рядовыми солдатами, несколько пахоликов, ротмистр и еще 2 начальных человека), 24 «немца» (в т. ч. 2 француза, ирландец, шотландец, гамбуржец, по 4 из прусской и англинской земли, 3 из цесарской земли и 2 из свейской).

В 1628 году через Иноземский приказ было устроено 37 иноземцев (35 выходцев этого года и два 1627-го), присланных из Разряда (28 человек) и Посольского приказа (9 человек). Из общего числа иноземцев поляков и литвинов было 29 чел., греков - 4, немцев - 2, татар и новокрещенов - 3, русских полонянников - 4, плюс некий «белорусец, выходец из турской земли». 8 из 37 выходцев были отправлены служить в Нижний, остальные остались в Москве.

В 1629 году через Иноземский приказ был устроен 31 иноземец (в т. ч. один выходец 1622 года). Из общего числа поляков и литвинов было 14 чел., греков - 7, немцев - 6, запорожцев, сербов, волошан и венгров - по одному. Двое выходцев были посланы в Нижний, двое на двор к Христофору Рыльскому, остальные причислены к московским иноземцам. Среди выезжих поляков и литвы преобладали «обышные люди», а среди немцев начальные (среди них был будущий русский полковник Александр Краферт).

С конца 1629 года выезд иноземцев усилился, причем среди них преобладали уже «немцы» и начальные люди. Так, в 1630 году приехал знаменитый Александр Лесли с офицерами (всего с женами и людьми - 62 человека).

По способу содержания иноземцы делились на поместных и кормовых.

Поместные иноземцы разделялись на реально испомещенных и поверстанных окладами, но поместий не получивших. Последние до фактического испомещения также получали корм.

Кормовые иноземцы делились на получающих собственно корм и получающих вместо корма годовое хлебное жалованье (это были в основном иноземцы служившие по городам). В большинстве случаев, впрочем, хлебное жалованье им пересчитывалось на деньги. Некоторые иноземцы, в основном начальные люди, помимо корма получали еще и питье, а также корм для лошадей в зимнее время.

В 1628 году было радикально улучшено содержание семей кормовых иноземцев - корм теперь назначался не только им самим, но и отдельно их женам и детям, сохраняясь за родней иноземца даже в случае его смерти (ранее при смерти кормильца она оставалась ни с чем).

Наиболее подробные сведения о содержании иноземцев содержатся в окладной книге Иноземского приказа 1628 года.

Подведомственные приказу иноземцы делились на московских и устроенных по городам - Нижнему Новгороду, Туле, Серпухову, Михайлову, Дедилову.

Московские, в свою очередь, подразделялись на иноземцев старого (до 1613 года) и нового выезда. Первых имелся 231 человек (157 литвинов, 64 немца, 10 греков), все они были поместными и получали годовой корм по 5 руб. на человека [??].

Иноземцев нового выезда имелся 351 человек (108 верстаных окладами, но получавших корм и 243 кормовых).

Они подразделялись на группы по национальному происхождению и характеру содержания. Так, «немцы» делились на три группы: «бельских немцев» (верстаных окладами, но получавших корм), других «немцев», верстанных окладами, но получавших корм и собственно кормовых немцев.

«Бельские немцы» (51 человек) были верстаны окладами в 250 - 450 четей (их командир, ротмистр Томас Герн - в 600 четей) и 15 - 35 рублей (Герн - 40 руб.). Их месячный корм составлял от 0,9 до 5,7 руб. (у Герна - 7 рублей), чаще всего (39 чел.) - от 2,4 до 3,6 руб.

Прочих верстаных немцев имелось всего шестеро, их оклады 200 - 400 четей и 10 - 25 руб, корм - от 0,9 до 3 рублей.

Кормовые немцы (95 человек) получали корм от 0,6 до 23 рублей в месяц (в т. ч. 67 человек - от 0,6 до 1,5 рублей).

Поляки и литва делились на 2 группы - верстаных окладами и получавших корм и собственно кормовых. Первые (22 человека) имели оклады в 200 - 350 четей и 10 - 18 рублей и корм от 0,9 до 18 руб. Вторые (151 человек) получали корм от 0,75 до 7,5 рублей в месяц (в т. ч. 119 от 0,9 до 1,8 рублей).

Греки (29 человек) были поголовно верстаны окладами (200 - 400 четей и 12 - 20 рублей) и получали корм - от 1,2 до 3,6 рублей, чаще всего (11 чел.) от 3 до 3,6 рублей.

В целом, большинство московских иноземцев нового выезда получали достаточно скромный корм - от 0,6 до 1,5 рублей в месяц (7,2 - 18 рублей в год).

По городам служило 487 иноземцев подведомственных приказу (138 немцев, 106 поляков и литвинов, 9 новокрещенов - крымских татар, 68 днепровских казаков и 166 черкас), в Н. Новгороде - 216, в Туле - 152, в Михайлове - 69, в Дедилове - 39, в Серпухове - 11.

По способу содержания они делились на верстаных окладами и испомещенных (25 человек - 14 поляков и литвинов и 11 немцев); верстаных окладами, но получавших годовое хлебное жалованье (190 человек - 89 немцев, 92 поляка и литвина, 9 новокрещенов-татар); получавших годовое денежное и хлебное жалованье (260 человек - все черкасы и днепровские казаки и 26 тульских немцев); получавших месячный денежный корм (12 немцев - капитан В. Росформ в Нижнем и 11 серпуховских).

В целом, таким образом, среди этой группы преобладало годовое денежное и хлебное жалованье.

Верстаные окладами, но получавшие хлебное жалованье, имели оклады в 150 - 450 четей и 4 - 31 рубль и жалованье от 4 до 24 четей ржи (и столько же овса), чаще всего - не более 15 четей и того и другого.

Получавшим годовое денежное и хлебное жалованье полагалось от 3 до 14 рублей и по 12 четей ржи и овса, наиболее распространенными были оклады в 4 - 6 рублей и 12 четей (203 человека).

Фактически годовое жалованье обычно выдавалось не полностью, а «по указным статьям - как государь укажет». Так, в 1627, 1628 и 1629 годах было указано давать жалованье в полном объеме лишь обладателям небольших окладов. Среди получателей хлебного жалованья верстаных окладами в полном объеме его получали лишь обладавшие окладами не выше 8 четей, имевшие оклад в 9 - 17 четей получали 2/3, в 17 - 25 четей - 1/2. Среди получателей денежного и хлебного жалованья полное денежное жалованье получали обладатели окладов не выше 5 рублей, обладатели наиболее высоких окладов в 10 - 15 рублей получали половину, вместо 12 четей ржи и овса всем давали по 8 четей. В Туле, Михайлове и Дедилове в 1628 году хлебное жалованье пересчитывали на деньги и вместо 8 четей ржи и 8 четей овса давали по местным ценам 1,94 руб. (Тула) - 1,98 руб. (Михайлов) - 2,4 руб. (Дедилов) деньгами.

В целом содержание «городовых» иноземцев существенно уступало содержанию московских. Если последние большей частью получали по 7,2 - 18 рублей в год, то первые фактически, в лучшем случае 6,4 - 8,25 рублей.

Иноземцы большей частью служили в конных ротах, бывшими типичными для России небольшими и довольно замкнутыми корпорациями, с выборными командирами (утверждаемыми затем властями), пополнением преимущественно за счет детей и братьи и проч. Число и состав рот со временем менялись. Как замечает автор, чем старше была рота, тем однороднее она была обычно в смысле материального содержания. Общей тенденцией был постепенный переход от корма к верстанию окладами и испомещению.

Формирование иноземных наемных полков

скрытый текст

В рамках подготовки к войне с Польшей русское правительство предприняло меры по усилению армии - было решено сформировать русские полки иноземного строя и одновременно нанять за границей несколько полков иноземных наемных солдат. Взаимосвязь этих решений неясна, по мнению автора, оба проекта скорее всего появились одновременно, однако реализация второго по каким-то причинам затянулась.

Решение о формировании 2 русских полков нового строя, общей численностью в 2 000 человек, было принято не позднее июня - июля 1630 года, тогда же по городам были разосланы грамоты о наборе людей в эти полки. В качестве командного состава полков предполагалось использовать московских немцев старого и нового выезда.

Реализация второго проекта затянулась, лишь 25 - 29 января 1631 года соответствующие наказы были даны полковнику Александру Лесли, стольнику Племянникову и подьячему Аристову. Лесли было поручено нанять 5 000 пеших солдат (примерно на три полка), с разрешения короля Густава Адольфа - в Швеции, а при нехватке людей - в Дании, Англии и Голландии. Действующие параллельно Племянников и Аристов должны были закупать оружие для нанимаемых солдат. Помимо солдат Лесли должен был набрать и начальных людей для полков, а также мастеровых людей к пушечному делу, в помощь Юрию Куету. Солдат полагалось набирать на год, полтора года или, максимум, на два года и доставлять в Россию морем через Нарву или Архангельск. На все дело отводилось примерно 8 месяцев.

Лесли, Племянников и Аристов были снабжены грамотами к соответствующим правительствам и прочими документами, а также денежными средствами - аккредитивами от московских купцов-иноземцев на 110 000 ефимков, наличными (13 000 золотых и 10 000 ефимков даны Племянникову и Аристову) и соболями (на 1 000 рублей, даны Лесли на раздачу).

В феврале 1631 года наказ о наборе иноземных солдат был дан еще одному иноземцу - полуполковнику Генриху фан Даму. Ему поручалось набрать в «немецких землях» еще один полк - 1 760 человек, включая 160 начальных людей и урядников. О найме солдат фан Дамом, как пишет автор, никаких сведений не имеется, неясно даже ездил ли он вообще за границу.

Лесли, Аристов и Племянников выступили из Москвы 4 февраля 1631 года, до Стокгольма, из-за начавшейся распутицы, испортившей дороги, добрались только 25 марта. Густав Адольф был с армией в Германии, куда посольство было отпущено из Швеции только 6 мая. До германского Штеттина посланники, из-за противных ветров, добирались еще 5 недель. В Германии они были приняты шведским королем и получили от него разрешение на набор солдат (но не в Швеции, а в Померании, Пруссии и Ливонии) и беспошлинную покупку мушкетов и шпаг (указ получен в Штеттине 24 июня 1631-го).

Время для набора солдат оказалось неудачным (разгар Тридцатилетней войны) и он затянулся. В указанных королем областях Лесли почти никого нанять не смог и вынужден был вербовать солдат (также с большим трудом) в других местах - Гамбурге, Голландии и проч.

Для производства найма А. Лесли принял на русскую службу еще нескольких полковников - Ганса Фридриха Фукса, Якова Шарло / Якова Карла фон Хареслебена [автор именует его Шарлем], Дугласа и, позднее, Томаса Сандерсона.

По договорам с Фуксом и Шарлем солдаты нанимались на 12 и 18 месяцев соответственно, рядовому полагалось 4,5 цесарских ефимка в месяц (ефимок считался в 50 копеек), подротмейстеру - 5, ротмейстеру / ефрейтору - 6, капралу - 8, сержанту - 14, прапорщику - 35, поручику - 45, капитану - 150, майору - 100 (?), подполковнику - 200, полковнику - 400 - 500 ефимков. Солдатам, помимо жалованья, полагался казенный мушкет. Лесли, для облегчения набора, обещал им и выдачу казенного платья (и видимо давал, на что дополнительно потратил почти 48 000 ефимков).

Полки полагалось иметь 8-ротные, по 208 (Фукс) или 200 (Шарль) человек в роте (капитан, поручик, прапорщик, фюрер / подпрапорщик, форир / квартирмейстер, каптенармус, 3 набатчика, 2 сержанта, 8 капралов, 24 ротмейстера, 32 подротмейстера, 128 рядовых). Штаб полка включал полковника, подполковника, майора, полкового квартирмейстера, секретаря, писаря, 2 священников, 4 лекарей, профоса, палача и проч.

Томас Сандерсон обязался набрать в Англии полк в 1 600 человек и доставить его морем в Архангельск. За поставку солдат, а также на платье последним ему давалось 12 323,72 рубля. При поставке неполного полка премия Сандерсона составляла 6 000 рублей.

Условия договора с Дугласом неизвестны.

Нанятые солдаты небольшими партиями (видимо поротно) отправлялись морем на Нарву / Ругодив и оттуда шли к Новгороду, сосредотачиваясь в районе Тесова. Первые партии начали прибывать в Россию с конца июля 1631 года. В Тесово немцы стояли до конца года, после чего двинулись к Москве - также группами / поротно, начиная с 23 декабря 1631-го. Прибытие и дальнейшие переходы немцев по стране были организованы скверно и сопровождались разнообразными безобразиями - немцам не хватало продовольствия, они болели и мерли, одновременно творя разнообразные бесчинства в отношении русского населения.

Ко времени смотра в Москве (14 марта 1632 года) в трех немецких полках (Лесли, Фукса и Шарля) оказалось всего 2 025 человек (1 918 солдат и 334 начальных человека и урядника). Нанятые, впрочем, продолжали прибывать и позднее (их отправляли остававшиеся за границей полковники Фукс, Шарль и Дуглас).

Последним (декабрь 1632 - январь 1633 года) в Россию прибыл полк Т. Сандерсона, частью через Архангельск, частью, как и прочие немцы, через Новгород. К этому времени в нем числилось (согласно книгам раздачи жалованья) не более 1 122 человек, в дороге помер и погиб, согласно отчету Сандерсона, 131 человек, т. е. всего он набрал 1 253 человека (вместо 1 600).

Итогом набора иноземных наемников, таким образом, стало формирование 4 полков немецкой пехоты (Лесли, Фукса, Шарля и Сандерсона, полк. Дуглас до России так и не доехал). Вместо предполагавшихся 6 760 - 6 776 наемников (примерно по 1 650 чел. на полк) было нанято всего ок. 4 500 чел (66,5%), в Россию доставлено не менее 3 800 чел. (56,2%), включая примерно 500 чел. больных.

Максимума численность наемников достигала видимо в декабре 1632 года - по наряду 3 461 человек. По смотру, произведенному не ранее февраля 1633 года, их имелось уже 3 294 человека (841 в полку Лесли, 861 - у Шарля, 679 - у Фукса и 913 - у Сандерсона). По смотру в сентябре 1633 года иноземцев осталось 2 975 чел. (во всех полках), к декабрю 1633-го - 2 384 чел. (Лесли - 618, Шарль - 742, Фукс - 468, Сандерсон - 556).

Как отмечает автор, иноземные полки отличались нетипичным соотношением начальных людей / урядников и рядовых - при общей норме 1 к 9, уже на смотре 14 марта 1632 года оно было 1 к 5 или 6 и в дальнейшем все более менялось в пользу первых, в декабре 1633 года составляя уже 1 к 3 - 4.

Лучше проходил и изначальный набор начальных людей / урядников (по результатам того же смотра 14 марта план их набора был выполнен на 63%, а рядовых - на 43%) и на службе они задерживались дольше и лучше.

Это объяснялось видимо очень щедрыми окладами содержания начальных людей / урядников. По росписи поданной А. Лесли в Иноземский приказ в феврале 1632 года в этих полках капрал получал 4 рубля в месяц, сержант - 7 рублей, прапорщик - 17,5 рублей, поручик - 22,5 рубля, капитан - 75 рублей, майор - 50 рублей (?), подполковник - 100 рублей, полковник - 250 рублей. Полковники, подполковники и майоры получали еще и капитанские оклады командиров соответствующих рот. Рядовой солдат при этом получал 2,5 рубля в месяц [так у автора, выше указано, что солдату обещали 4,5 ефимка = 2,25 руб., ниже автор снова пишет о солдатском окладе в 2,25 руб.].

Формирование полков нового строя

скрытый текст

Как уже отмечалось, решение о формировании полков нового строя было принято не позднее июня - июля 1630 года и поначалу оно видимо рассматривалось как дополнительная мера - основную ставку делали на набор иноземных наемников. Русских полков изначально было решено сформировать всего два - еще один полк А. Лесли и полк Франца Пецнера. Формирование полков затянулось - А. Лесли вскоре отбыл за границу для найма иноземцев, а у Пецнера дело не спорилось - в октябре 1630-го для его полка не были набраны даже начальные люди.

С осени 1631 года процесс формирования русских полков ускорился - возникшие проблемы с набором полков иноземных вынудили правительство обратить большее внимание на местные формирования, число которых, к тому же, было существенно увеличено.

После смерти Ф. Пецнера в октябре 1631 года его полк возглавил уже упоминавшийся Генрих / Индрик фан Дам. С марта - апреля 1632 года в источниках упоминаются три новых солдатских полка - Тобиаса Унзена, Валентина Росформа и Якуба Вильсона. Последнего в августе 1632 года сменил Юрий Матейсон. В конце апреля 1632 года началось формирование солдатского полка Вилима Кита.

В июне 1632 года последовал указ о создании русского рейтарского полка, под командованием Самуила Шарля Делиберта (д'Эберта).

Таким образом, в первой половине 1632 года, в дополнение к даум уже формировавшимся солдатским полкам, было приказано сформировать еще 4 солдатских и один рейтарский.

К августу 1632 года было закончено формирование солдатских полков А. Лесли, Г. фан Дама, В. Росформа и Т. Унзена. Они были включены в состав отправленной к Смоленску армии М. Б. Шеина и участвовали в боевых действиях на протяжении всей войны.

Формирование солдатских полков Ю. Матейсона и В. Кита, начатое в апреле - мае 1632 года, было фактически завершено лишь к началу лета 1633-го (отправлены под Смоленск в июне 1633 года). Людей для рейтарского полка Делиберта большей частью набрали уже к декабрю 1632-го, однако формирование его также затянулось и под Смоленск он был отправлен в июле 1633-го.

Всего, таким образом, в армию Шеина было отправлено 7 полков нового строя - 6 солдатских и рейтарский, общей численностью примерно в 13 000 человек.

Позднее было сформировано еще три полка нового строя - драгунский Александра Гордона, солдатские Александра Краферта и Петра Кинемонта (его полком по каким-то причинам позднее командовал тот же А. Краферт), а также рота капитана Якова Фарбеса. Формирование перечисленных структур было начато в конце 1633 года. Первым был сформирован драгунский полк Гордона, в январе 1634 года выступивший из Москвы к Можайску. Остальные структуры закончили формирование к началу весны (полк Краферта ушел из Москвы не ранее 4 марта). Все они вошли в состав деблокирующей армии Д. М. Черкасского - Д. М. Пожарского, но в боевых действиях участия уже не приняли.

Всего, таким образом, для Смоленской войны было сформировано 10 полков (рейтарский, драгунский и 8 солдатских) и одна рота нового строя, общей численностью примерно в 18 000 чел. (ок. 13 000 чел. в первых 7 полках и ок. 5 000 чел. в оставшихся трех полках и роте). Примерно 3 000 чел. из этого числа уже состояли на государевой службе (дети боярские, иноземцы и проч.), а примерно 15 000 чел. были привлечены на службу дополнительно. С учетом иноземных наемников русская армия получила дополнительно примерно 18 000 - 19 000 новых бойцов.

Начальных людей [в число которых автор упорно включает и урядников] для формируемых полков нового строя изначально предполагалось набрать из московских «немцев»-иноземцев, для чего были распущены соответствующие конные роты (польско-литовские и прочие роты сохранились и были позднее посланы под Смоленск). Этого однако не хватило и не позднее октября 1630-го в начальные люди стали брать и иноземцев (тоже «немцев») служивших по городам, вызывая их в Москву. Позднее (конец 1631 - 1632) к ним добавились и начальные люди нанятые Лесли за границей.

«Немцы», в итоге, составляли большую часть начальных людей и урядников в полках нового строя, занимая практически все соответствующие должности вплоть до капралов. Русские служили лишь на низших должностях - капралов, ротных дьячков, набатчиков и свирельщиков. Часть капралов, набатчиков и свирельщиков также была набрана из «немцев» - в полках Лесли, фан Дама, Росформа и Унзена из 237 капралов «немцами» были 65, из 88 набатчиков и свирельщиков - 20 (все 32 ротных дьячка были русскими).

Некоторым исключением был лишь рейтарский полк Делиберта, здесь на сентябрь 1632 года имелось не менее одного русского поручика и двух подпрапорщиков.

Солдат для полков нового строя изначально предполагалось набрать из беспоместных и неверстаных детей боярских. Однако почти сразу же стали брать также и новокрещенов, татар и казаков (присутствуют уже в росписи полка Пецнера к 1 сентября 1630 года). Позднее к ним добавились другие инородцы (мордва, черемисы), а также вольные охочие люди. Набор последних особенно усилился с октября 1632 года, когда по городам были разосланы грамоты к воеводам, с указанием прибирать добровольцев и отсылать их в Москву.

Среди солдат первых 6 солдатских полков преобладали дети боярские и вольные люди - из 8 998 рядовых [дата неясна] полков Лесли (5 рот), фан Дама, Росформа (7 рот), Унзена, Кита и Матейсона 3 085 чел. были детьми боярскими (34%), 4 773 чел. вольными людьми (53%), 584 - казаками, 354 - татарами, 76 - новокрещенами, 37 - черемисами и мордвой, 89 - прочими.

Солдаты полков Лесли и фан Дама были в основном из детей боярских (у фан Дама из 1 590 рядовых детьми боярскими являлись 1 015, вольными - 204), в полках Росформа и Унзена при значительном числе детей боярских уже несколько преобладали вольные (у Унзена из 1 532 рядовых детьми боярскими были 513 человек, вольными - 819). Полки Кита и Матейсона были большей частью укомплектованы вольными (у Кита из 1 773 рядовых вольных было 1 487 чел., детей боярских - 150; у Матейсона из 1 730 рядовых вольных было 1 454 чел., детей боярских - 186).

Рейтарский полк Делиберта должен был формироваться из иноземцев старого и нового выезда и «русских охочих всяких людей». Фактически, помимо немцев, дворян и детей боярских, в полк писались на службу казаки, татары и новокрещены. На июнь 1633 года в полку имелось не менее 1 222 дворян и детей боярских, не менее 72 татар и и не менее 128 поместных атаманов и казаков (белозерцев). В полк охотно писались не только беспоместные, но и поместные дети боярские, привлеченные высоким содержанием и возможностью нести привычную конную службу.

Среди детей боярских ожидаемо преобладали представители южных пограничных уездов. Так, из 1 762 детей боярских (чуть менеее половины общего числа, [из текста неясно, но видимо всех полков]), чье место жительства известно, 678 человек (38,5%) представляли «польские» города, а 491 (27,9%) - «украинные».

Полки А. Гордона, А. Краферта и П. Кинемонта изначально должны были видимо комплектоваться за счет тех же источников, что и первые солдатские (городовые дети боярские, казаки, вольные люди и проч.) однако добровольцев уже не хватало и правительство вынуждено было прибегнуть к набору даточных. Не позднее лета 1633 года пеших даточных для солдатских полков было приказано брать с дворцовых волостей - по человеку с 60 дворов. 31 августа 1633 года выставить пеших даточных (по 2 человека с пищалями с 300 четей) обязали традиционных их поставщиков (чинов занятых на разных невоенных службах, вдов, недорослей и проч.). Не позднее 27 ноября 1633-го начался набор даточных с черных волостей и посадов (по одному с 40 дворов) и т. д. С посадов, черных волостей и с неслужилых землевладельцев собирались и деньги на жалованье даточным.

По мнению автора, полки А. Гордона, А. Краферта и П. Кинемонта комплектовались в основном инородцами и даточными, хотя приводимая им же табличка не вполне подтверждает этот вывод. Так, в полку А. Краферта из 1 347 солдат даточных было 392 чел. (29%), инородцев - 173 чел. (12,8%), «всяких людей» - 438 чел. (26,6%), вольных всего 35 чел., детей боярских - 129 чел. Еще 180 человек (13,4%) были выставлены «семьянистыми людьми Красной слободы» (даточные?). В полку П. Кинемонта из 1 646 рядовых даточных было 445 чел. (27%), инородцев - 603 чел. (36,6% - 336 татар, 151 черемиса, 116 мордвин), вольных - 310 чел. (18,8%), «всяких людей» - 223 чел. (13,5%), детей боярских - всего 65 человек.

Таким образом, в полку Кинемонта даточные и инородцы составляли 63,6%, а в полку А. Краферта - 41,8 (с Красной слободой - 55,2) % рядовых.

Стандартного штата полки нового строя (как и иноземные) не имели, формировались в соответствии проектами представленными их полковниками и, соответственно, несколько различались и числом и составом служилых людей.

По проектам самих полковников солдатские полки полагалось иметь 8-ротные, по 200 солдат в роте (67 - 80 копейщиков / пикинеров и 120 - 137 пищальников / мушкетеров)*. Помимо этого рота должна была включать капитана, поручика, прапорщика, подпрапорщика, 2 или 3 пятидесятников / сержантов, 6 - 8 капралов, ротного окольничего / квартирмейстера, дозорщика над ружьем / каптенармуса и пр. Полковой штаб включал полковника, подполковника, майора, полкового окольничего / квартирмейстера (он же капитан 4-й роты), полковых судью, писаря, лекаря и палача. Всего в полку должно было быть примерно 1750 чел. - 1 600 рядовых и 150 начальных людей и урядников.

В рейтарском полку Делиберта, по его проекту, должно было быть 12 рот (по 167 человек в роте, включая ротмистра, поручика, прапорщика, 2? подпрапорщиков, ротного окольничего / квартирмейстера, 3 капралов / есаулов, трубача и проч.). Штаб полка включал полковника, подполковника, майора, полкового окольничего / квартирмейстера, полкового обозника, полкового судью, полкового лекаря, полковых писаря, профоса, седельного мастера и кузнеца и 4 трубачей. Позднее полку была придана еще и драгунская рота и к июню 1633 года его численность оценивалась уже в 2 400 чел.

Общая численность 6 солдатских (Лесли, фан Дама, Росформа, Унзена, Кита и Матейсона) и рейтарского полков должна была по указам и проектам полковников достигать примерно 12 500 человек, по наряду июня? 1633 года составляла 12 887 чел., а по смотру сентября 1633 года - св. 9 913 человек. Масштабы формирования русских частей иноземного строя, таким образом, намного превысили изначальные планы и значительно превзошли масштаб формирования иноземных частей.

Полки А. Краферта и П. Кинемонта имели примерно ту же организацию и численность, что и прочие солдатские. На конец февраля 1634 года в них было по 1 600 человек, в полку А. Краферта на апрель 1634-го - 1 718 чел. (218 начальных людей и урядников и 1 500 рядовых).

Драгунский полк А. Гордона был 12-ротным и на январь 1634 года включал 1 576 человек.

Денежное содержание чинов полков нового строя включало месячный корм, поденный корм и годовое жалованье. Месячный корм давался начальным людям и урядникам, рядовым «немцам»-солдатам, а также всем рейтарам. Поденный корм и годовое жалованье «на платье» получали только русские рядовые солдаты.

Относительно жалованья начальных людей автор приводит противоречивые сведения. В одном месте сообщается, что жалованье начальных людей полков нового строя было равно жалованью аналогичных чинов иноземных, т. е. полковник - 250 рублей, подполковник - 100, майор - 50, капитан - 75, поручик - 22,5 рубля, прапорщик - 17,5 руб. и т. д. В другом - что жалованье начальных людей солдатских полков было аналогично начальным людям рейтарского. В последнем же, по сообщению автора, полковник получал 300 руб., подполковник - 100, майор - 50, ротмистр - 100, поручик - 40, прапорщик - 30 руб. и т. д.

Жалованье русских и немцев на аналогичных должностях в рейтарском полку было одинаковым, но в солдатских немцам платили больше, так, русский набатчик получал 2,5 рубля, а немец - 3,5.

В солдатских полках солдаты из детей боярских, казаков, татар, новокрещенов, черемисы, мордвы получали кормовые деньги - 1,2 руб. в месяц (8 денег в день) + 5 руб. на платье, т. е. всего 19,8 руб. в год. Солдаты из вольных охочих людей - 0,9 руб. в месяц (6 денег в день) + 4 руб. на платье, т. е. 14,8 руб. в год. Жалованье солдат русских полков было меньше чем у солдат иноземных - на 28% (для детей боярских и проч.) - 46% (для вольных). За счет этого содержание русских полков обходилось казне примерно на 34% дешевле.

Рядовые рейтары полка Делиберта должны были получать по 3 рубля корма в месяц (36 руб. в год). Имеющим поместья изначально полагалось давать 2/3 корма, однако 1 августа 1633 года для рядовых рейтар это ограничение отменили. Имевшим «конных и оружных» послужильцев (а не только кошевых) 25 июня 1633-го было указано давать дополнительно по 2 рубля в месяц. Лошадей рейтарам давали с государевых конюшен.

Вольнонаемным драгунам Гордона обещали по 2 рубля в месяц (+ 4 рубля на платье и седло), холодное и огнестрельное оружие им давала казна, лошадей изначально требовали приводить своих (не дешевле 5 рублей), но после 1 октября 1633-го обещали и давали уже из государевых конюшен. Даточным солдатам полагался корм в 6 денег [в тексте ошибочно - рублей] в день, т. е. 0,9 рубля в месяц и 4 рубля на платье.

Оклады начальных людей были высокими и по общеевропейским меркам, примерно соответствуя окладам в армии Валленштейна на 1627 год (одним из самых высоких в Европе). Оклады рядовых были ниже чем в той же армии Валленштейна - на 0,75 руб. для пехотинца и на рубль для рейтара. Однако по русским меркам жалованье даже рядовых солдат русских полков нового строя, не говоря уж о рейтарах, было очень высоким. Так, детям боярским по разборам 1630 - 1631 годов при выходе на войну были положены разовые дачи в 15 - 20 - 25 рублей (в зависимости от статьи). Аналогичные дачи полагались и рядовым иноземцам московских рот. Московские стрельцы получали по 5-6 рублей в год, городовые - 3-4 рубля, казаки - 3-6 рублей и т. д.

* По варианту Пецнера в роте был 221 человек - капитан, поручик, прапорщик, 3 пятидесятника / сержанта, 6 капралов, ротный окольничий / квартирмейстер, дозорщик над ружьем / каптенармус, лекарь, дьячок, 2 толмача, 3 барабанщика, 120 пищальников / мушкетеров и 80 копейщиков / пикинеров.

Численность и состав действующей армии

скрытый текст

Помимо формирования иноземных полков и полков нового строя правительство предприняло еще ряд мер для увеличения армии, как традиционных, так и не очень.

Так, проводились дополнительные наборы стрельцов, как и городовых, так и московских. 20 января 1633 года было приказано прибрать в Нижнем Новгороде дополнительно 300, а в Архангельске - 500 стрельцов. Устюжской четверти в июне 1633-го приказали прибрать в своих городах 300 чел. в московские стрельцы ( к январю 1634-го прибрано и прислано в Москву 200 чел.) и т. д. Помимо этого, ряды московских стрельцов пополнялись и за счет переводов из городов - той же Устюжской чети в августе 1633-го приказали перевести в Москву 100 устюжских стрельцов (присланы к началу ноября). На численности действующей армии, впрочем, эти наборы почти не отразились, поскольку под Смоленск стрельцов было послано немного и они большей частью оставались в гарнизонах.

С лета 1633 года проводились наборы даточных. Помимо указанных выше наборов пеших даточных, в июне 1633 года был объявлен сбор конных даточных с неслужилых землевладельцев, вдов, недорослей и проч. (по человеку с 300 четей, сроком на год). Конных даточных отправили в армию Шеина в сентябре 1633-го, однако к Смоленску они уже не прошли, оставшись в Вязьме. По смотру 29 сентября 1633 года даточных имелся 1 721 чел. (позднее подходили и новые).

В состав деблокирующей армии Черкасского - Пожарского, помимо прочего, включили даточных, а кроме того часть людей московского списка и патриарших стольников и детей боярских.

Помимо этого, к службе в действующей армии были впервые привлечены донские и яицкие казаки. На Дон и Яик для уговоров казаков были отправлены правительственные эмиссары, которым удалось привлечь на службу некоторое их число (всего ок. 1 300 чел.).

С Дона в августе 1632 года прибыло 362 казака с 3 атаманами, 3 есаулами и войсковым дьяком. В Москве к ним добавили донских казаков ранее разосланных за их вины по городам (42 чел.). К концу 1633 года под Смоленском служило уже 472 казака, с 4 атаманами, 4 есаулами и подьячим (казаков на Дону на 1625 год было около 5 000).

Выехавшим в августе атаманам дали по 10 рублей, есаулам - по 8, казакам - по 6 рублей. Позднее лучшим 237 казакам дали за выезд еще по 3 рубля. Атаманам был назначен корм в 2 алтына в день, есаулам - по 10 денег, казакам - по 8 денег. Всего за 141 год (1632/33) донцы получили, атаманы - по 13 руб., есаулы - по 11, казаки - по 9. В 142 году (1633/34) их приравняли к казакам яицким, а годовой корм вырос до 16 руб. у атаманов, 13 руб. у есаулов и 11 руб. - у казаков.

Из примерно 2 000 яицких казаков на смоленскую службу пришло примерно 600 (вместе с прибившимися по дороге «непрямыми» казаками - 819). За выезд им дали по 15 (6 атаманов) - 10 (казаки) рублей, корм назначили такой же как у донцов, в 142 году подняв до вышеуказанных значений.

Донцы несли смоленскую службу с начала похода, яицкие казаки пришли под Смоленск к началу февраля 1633 года.

Непосредственно в районе боевых действий правительство активно набирало / принимало на службу отряды разнообразных местных охочих людей, т. н . вольных казаков, за что позднее и поплатилось (см. - балашовцы). Общее их число неизвестно, за службу они получали плату (в известных случаях - от 4 рублей в год до 1 рубля в месяц).

Об общей численности действующей армии можно судить по правительственным нарядам и результатам смотров.

Согласно предвоенному наряду 140 (1631/32) года общая численность действующей армии (главная армия Шеина - Измайлова, действующие на ее флангах «корпуса», позднее к ней примкнувшие и посланный на Новгород-Северский отдельный отряд) должна была составить 30 259 человек:

- 14 243 чел. дворян и детей боярских

- 468 поместных казаков и атаманов

- 437 новокрещенов и татар

- 3 042 чел. тарханов, князей, мурз и татар

- 411 донских казаков

- 1 703 стрельца

- 800 городовых казаков

- 2 216 солдат немецких полков

- 6 939 солдат русских полков

Максимальной численности армия должна была достигать по наряду июля 141 (1633) года - 34 216 чел.:

- 11 486 дворян и детей боярских

- 330 поместных казаков и атаманов

- 432 новокрещена и татарина

- 477 иноземцев

- 1 228 тарханов, князей, мурз и татар

- 1 295 донских и яицких казаков

- 1 613 стрельцов

- 726 городовых казаков

- 2 400 рейтар

- 3 633 солдат немецких полков

- 10 566 солдат русских полков

Фактически, по данным смотра произведенного не ранее февраля 141 (1633) года, в армии под Смоленском имелось [без учета солдат и стрельцов, донцские и яицкие казаки посчитаны явно по наряду] налицо не менее 11 955 чел.:

- 8 425 дворян и детей боярских (убито - 2, умерло - 173, нетчиков - 650, записалось в рейтары - 1222, отсутствует по др. причинам - 41)

- 60 поместных казаков и атаманов (нетчиков - 148, в рейтарах - 128)

- 422 новокрещена и татарина (убито и умело - 7, нетчиков - 4, в рейтарах - 5)

- 45 иноземцев

- 1 111 тарханов, князей, мурз и татар (нетчиков - 45, в рейтарах - 72)

- 1 295 донских и яицких казаков

- 597 городовых казаков

По смотру 26 августа 141 (1633) года известно только число отсутствующих почти по тем же категориям, всего - 8 973 ( в т. ч. нетчиков - 7 606):

- дворян и детей боярских, убито и умерло - 319, нетчиков - 5 066, отсутствует по др. причинам - 255

- поместных казаков и атаманов, нетчиков - 165

- новокрещенов и татар, нетчиков - 4

- иноземцев, нетчиков - 126

- тарханов, князей, мурз и татар, нетчиков - 415

- донских и яицких казаков, нетчиков - 496

- городовых казаков, нетчиков - 383

- рейтар, убито и умерло - 726, в плену - 67, нетчиков - 951

В деблокирующей армии Черкасского - Пожарского по наряду октября - ноября 142 (1633) года должно было иметься до 27 968 чел.:

- 2 098 московских чинов

- 9 886 дворян и детей боярских

- 192 поместных казака и атамана

- 436 новокрещен и татар

- 162 иноземца

- 2 358 тарханов, князей, мурз и татар

- 1 200 донских и яицких казаков

- 3 179 стрельцов (в т. ч. 1514 московских)

- 388 городовых казаков

- 1 567 драгун

- 1 539 даточных

- 3 153 чел. черемисы, чувашей и мордвы

Как отмечает автор, в армию Черкасского - Пожарского было наряжено не менее 8 000 служилых людей ранее уже наряженых в действующую армию (нетчики и проч.) и общая численность привлеченных для участия в войне войск не превышала 56 000 чел. (примерно 32 000 чел. конницы и 24 000 чел. пехоты).

Боевой состав армии Шеина под Смоленском, по мнению автора, к августу 1633 года не превышал 30 000 чел., с учетом артиллеристов и послужильцев (число последних он щедро оценивает минимум в 8 000 - 9 000 чел.) - 40 000 чел., общая численность, с нестроевыми - 50 000 чел.

[Д. Н. Меньшиков боевую силу армии М. Б. Шеина на конец августа 1633 года определяет примерно в 20 000 человек - ок. 8 500 чел конницы (в т. ч. 6 000 поместных) и ок. 11 500 пехоты (ок. 1 000 стрельцов, 7 600 русских солдат и 2 800 немецких).]*

* Меньшиков Д. Н. Боевая сила армии М. Б. Шеина в Смоленском походе 1632 - 1634 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета, вып. 4, 2008

Артиллерия, инженеры и снабжение армии оружием и боевыми припасами

скрытый текст

Армию Шеина сопровождал внушительный наряд, включавший 158 орудий, обслуживаемых 184 московскими пушкарями.

Большой осадный наряд включал 26 орудий - 19 пищалей, в т. ч. 12 русских (70-фунтовый «Инрог», 55-фунтовый «Пасынок», 40-фунтовый «Волк», 30-фунтовый «Кречет», 23-фунтовый «Ахиллес», 16-фунтовая «Грановитая», 14-фунтовый «Коваль», 13-фунтовая «Гладкая», 12-фунтовые «Стрела», «Вепрь» и «Гладкая», 10-фунтовая «Гладкая»), 7 безымянных голландских (по одной 26- и 20-фунтовой и 5 13-фунтовых) и 7 крупнокалиберных мортир [2 6-пудовых, 4 4-пудовых и одной 2-пудовой]*.

Имелось также 16 пищалей среднего калибра - 2 8-фунтовых, 2 6-фунтовых, 6 4-фунтовых и 6 3-фунтовых (у автора они все голландские).

Полковой наряд состоял из 116 коротких 3-фунтовых пушек шведского образца.

Большая часть наряда - 116 пищалей (100 полковых шведского образца и 16 среднего калибра) и 3 мортиры, присоединилась к армии Шеина в Можайске 4 сентября 1632-го. Из-за распутицы Шеин временно оставил часть артиллерии (50 полковых пушек) в Вязьме и к Смоленску пришел с примерно 70 орудиями. Большой наряд под Смоленск был отправлен только в январе 1633 года, придя под город 4 марта. Еще 12 полковых пушек было прислано под Смоленск в июле 1633-го, вместе с полками Кита и Матейсона.

Рядовые солдаты за счет казны вооружались мушкетами с подсошком / короткими пиками [и видимо шпагами]. Капралы - мушкетами и шпагами, сержанты / пятидесятники, каптенармусы и квартирьеры - алебардами, начальные люди - шпагами (поручики еще и протазанами). Рейтарам казна давала карабины и пистолеты (у поместных рейтар их стоимость должна была вычитаться из жалованья), а также доспехи - латы и шапки. Драгунам Гордона почему-то выдали 1 500 длинных пик.

По росписи поданой Т. Сандерсоном ему на полк требовалось 800 мушкетов с подсошками, 1 000 малых пик, 1 000 шпаг, 12 протазанов, 30 алебард, 1 000 бандольеров с 12 зарядами, 7 знамен, 14 барабанов, 200 топоров, 40 кирок, 60 заступов и проч. Выдано Сандерсону по указу от 30 декабря 1632 года: 785 мушкетов и столько же бандольеров, 787 малых пик, 797 шпаг, 7 протазанов, 19 алебард, 14 барабанов, 40 кирок, 60 заступов, 200 топоров и по 2 гривенки фитиля, 2 фунта свинца и фунту пороха на человека.

Немецким солдатским полкам при отправке из Москвы давали по 2 гривенки фитиля, 2 фунта свинца (пульками) и фунту пороха на человека, русским солдатским полкам - по 3 фунта фитиля, 3-4 фунта свинца и 3 фунта пороха на человека. Полкам Кинемонта и Краферта дали уже 3 фунта свинца и пороха, драгунам Гордона - по 2 фунта пороха, 4 фунта свинца и 3 фунта фитиля (+ 6 пудов пистолетного пороха на всех).

Помимо этого, боеприпасы и оружие давалось полкам и «в запас». В августе 1632 года «в запас» солдатам, стрельцам и донским казакам армии Шеина было приказано дать по 10 фунтов пороха, 25 фунтов свинца, 5 фунтов фитиля на человека, солдатским полкам - по 200 мушкетов и 300 пик на полк и т. д.

Полку Сандерсона «в запас» дали по 1 фунту пороха и 3 фунта свинца на человека и 100 мушкетов, 100 малых пик и 100 шпаг. Полкам Кинемонта и Краферта «в запас» было указано дать по 10 фунтов свинца и пороха, фактически дано по 5 фунтов.

Позднее в армию систематически высылались новые партии боевых припасов, оружия и инструментов, уже для покрытия расхода. Последний был очень значительным, так, по подсчету автора, одного фитиля армия Шеина июле - августе 1633 года изводила в среднем по 27 пудов в день. Только в августе 1633 года под Смоленск было отправлено 1 000 мушкетов, по 1 000 пудов пороха и фитиля, 1 800 ядер, 100 барабанов.

Внушительного количества припасов требовала и артиллерия. Так, только к 116 полковым «шведским» пищалям по росписи Пушкарского приказа [изначально?] нужно было дать 24 600 ядер [212 на ствол], 1 215 пудов пороха, 2 998 аршин холста («на стрельчие мехи»), 613 пудов льна на пыжи, 30 пудов дроби, 30 пудов железа.

Требуемое вооружение, снаряжение и боевые припасы частью производились в России, частью импортировались, до, и во время, войны.

Большая часть использованных орудий была отлита на московском Пушечном дворе.

Ядра делались на Пушечном дворе, в Устюжне Железнопольской и покупались за границей. Кузнецы Устюжны в 1631 году сделали 56 338 ядер (округляя - на 3 392,62 руб.) и 3 000 пудов дроби (2 700,3 руб, - по 30 алтын за пуд). В 1633 году устюжанам было указано сделать 100 000 3-фунтовых ядер и 2 000 фунтовых (сделано 7 615 пудов 5 фунтов, на 4 568,84 руб.).

Фитиль в Москве делала мастерская иноземца «токарных дел мастера» Ивана Стернера, в июле - августе 1632 года его отпустили на родину, однако Стернер успел обучить фитильному делу некоего толмача. Помимо этого фитиль закупался за границей.

Порох частью изготавливался в России, частью покупался за границей.

Заступы, кирки, лопаты, пики, холсты изготавливались в России.

Так, заготовка шанцевого инструмента (заступы, кирки, лопаты и проч.) была начата в апреле 1632 года. Она была возложена на посадских людей ведавшихся четвертными приказами и носила характер повинности (оплачиваемой, впрочем, казной). В 1632 году в городах Устюжской и Владимирской четей было указано сделать по 1 000 лопат, 600 заступов, 200 кирок и 50 ломов; в городах Новгородской чети - 1 000 лопат, 600 заступов, 200 кирок; в городах Галицкой чети - 500 лопат, 600 заступов и 200 кирок.

В декабре 1633 года в городах Устюжской, Костромской и, совместно, Новгородской, Владимирской и Галицкой четей было указано сделать по 400 лопат, 300 заступов и 200 кирок.

Изготовленный инструмент оплачивался из четвертных же доходов.

В Коломне в 1632 году кузнецы просили за изготовление заступа и лопаты (за железо, уклад и дело, без деревянной части) по 25 коп., кирки - 20 коп.; плотники за деревянную часть лопаты / заступа - по 3 копейки.

Солдатские пики изготавливались тем же образом, что и шанцевый инструмент.

За границей были куплены часть осадных орудий, мушкеты, карабины, пистолеты, солдатские и рейтарские латы, шпаги, протазаны, алебарды, часть пороха, ядер и материалов для военного производства - часть железа, медь, свинец и проч.

Автор приводит ряд сведений о таких закупках. Так, упомянутые Племянников и Аристов в июне 1631 года заключили ряд соглашений с Яганом ван Шефеном, ратманом Штральзунда. Последний обещал поставить 4 000 мушкетов, с перевязами, подсошками и проч. (по 2,5 ефимка за штуку), 500 пар голландских пистолетов (7-8 ефимков), 5 000 шпаг (по 2 ефимка), 3 000 «приступных шапок» (по 1,25 ефимка) и, «сколько привезет», карабинов («банделерных самопалов»). Договор в полной мере выполнен не был - в августе 1631-го ван Шефен поставил 2 200 мушкетов, с 2 040 бандольерами и 1 800 подсошками и 564 формами [пулелейками?] и 535 пар пистолетов. Позднее, понуждаемый Густавом Адольфом ван Шефен привез в Ругодив (ноябрь 1631-го) еще 7 200 мушкетов со всеми принадлежностями, 3 200 шишаков, 5 060 шпаг, 300 карабинов, 30 «гайдуцких» пищалей с колесцовым замком, 12 пар пистолетов, 2 10-фунтовых пушки и проч.

Сами Племянников и Аристов купили в Стокгольме 107 мушкетов и 156 шпаг и в Штеттине - 164 мушкета, 13 шпаг, 24 пары пистолетов (по 5,5 ефимков), 473 карабина с принадлежностями (по 3 ефимка) и медную пушку. Всего их экспедиция, таким образом, принесла 9 671 мушкет, 773 карабина, 571 пару пистолетов, 5 372 шпаги, 3 пушки и проч.

А. Лесли, по неполным данным, купил в Нидерландах 1 500 шпаг, 29 пехотных лат и 77 шапок. По заключенным им контрактам голландские купцы привезли в Ругодив в начале января 1632 года 1 000 мушкетов, 300 карабинов, 300 пар пистолетов в ольстрах, 1 000 копей / пик, 1 000 солдатских лат, 13 570 фунтов фитиля и проч.

В Англии, с разрешения английского короля, английским гостем И. Карторейтом были в 1633? году куплены 1 000 мушкетов, 1 000 замков, 600 пар пистолетов, 400 пар пистолетных стволов, 200 шпаг.

Голландские Штаты в июне 1631 года заказали для дружественного русского правительства у амстердамского фабриканта П. де Виллема 4 500 ружейных стволов и 2 000 пищалей (заказ выполнен в июле того же года).

В том же июне 1631 года голландскому фабриканту Илье Трину дали заказ на 5 000 пищалей с принадлежностями, 200 пистолетов, 400 алебард и 200 протазанов.

Голландские же купцы Карп Демулин и Давыд Миколаев в 1631 году доставили в Архангельск 5 000 пудов (по 65 коп за пуд), а в 1632-м - 25 000 пудов (по 50 коп. за пуд) шведского прутового железа. Тот же Д. Миколаев в 1632 году привез в Архангельск 30 000 пудов свинца (60 коп. за пуд).

Швед Иван Бекман в январе 1632 года привез через Ругодив 1 600 пудов меди.

Летом 1632 года в Архангельске у разных купцов было куплено 5 100 пудов пороха, 3 200 пудов свинца, 5 000 шпаг (по рублю за штуку) и проч.

Голландец Томас Сван в 1633 году привез в Архангельск более 5 000 пудов пороха и т. д.

Для руководства осадными работами за границей был наняты «городовые смышленники» - военные инженеры. В 1631 году Ф. Племянниковым были наняты голландцы Ян Корнилов (или Мартынов) и ван Роденбурх, швед Юст Мансон, цесарец Хриштоп Дальгамер и поручик Якуб Шлиман Фельд. А. Лесли нанял английского капитана Давида Николя.

Матсон и ван Роденбурх в ожидании войны были посланы делать городовое дело в Новгород и Ростов. Последний добился от правительства найма за границей еще 6 подмастерьев, умеющих делать городовое дело.

Д. Николь, прибывший в Москву в октябре 1632-го, в конце ноября того же года был послан под Смоленск для руководства осадными работами, получив чин полковника и оклад в 50 рублей. Компанию ему составили ван Раденбурх и некий пинардный мастер Э. Конгресс (откуда он взялся неизвестно). [В осаде участвовали также 6 подмастерьев ван Раденбурха и два подмастерья Д. Николя, а также возможно и прочие нанятые инженеры, всего до 15 человек]**.

* Лобин А. Пушки первых Романовых: русская артиллерия 1619–1676 годов.

** Курбатов О. А. Организация осадного парка и инженерно-артиллерийского дела русской армии в 1630-1650-х гг. - http://www.milhist.info/2017/03/16/kyrbatov 6

Снабжение армии продовольствием и фуражом

скрытый текст

В плане снабжения продовольствием действующая армия изначально делилась на две части. Дети боярские традиционно должны были обеспечивать себя сами, выходя на службу со своим запасом. Это касалось и кормовых детей боярских, записавшихся в солдатские полки. Поместная конница держала свои запасы в кошу, а кормовым детям боярским-солдатам под их запас должны были даваться казенные подводы. Остальная армия должна была кормиться за счет населения и казны, покупая у них продовольствие.

Кормовые дети боярские обещанных подвод не получили и уже идя к Смоленску вынуждены были кормиться покупным продовольствием. Дворянская конница свои запасы также скоро поистратила и также перешла на покупные. В итоге, вся армия большую часть кампании снабжалась продовольствием за счет населения и казны.

Казна для снабжения армии «людскими припасами» предприняла следующие меры: устройство казенных складов в тылу действующей армии; высылка в полки харчевников; посылка в полки т. н. «немецких кормов» и купленного казной продовольствия; создание приставств.

Казенные склады были, еще перед войной, устроены на пути выдвижения армии Шеина - в Можайске и Вязьме, позднее еще и в Дорогобуже.

Сама армия на пути к Смоленску и, поначалу, под ним снабжалась в основном за счет населения, покупая у него продовольствие по вольным ценам, которые, ожидаемо, стремительно выросли. Позднее, [надо полагать, по опыту недавней Смуты], под Смоленском была создана система приставств - местные волости были расписаны по частям армии и последние должны были снабжаться продовольствием и фуражом из них - уже по «указной» цене. Первое указание о создании приставств (в Дорогобужском уезде) было дано уже 20 октября 1632 года. С этого же времени началось и введение «указных» цен, со временем распространенных на весь район боевых действий. Поначалу они видимо касались только конских кормов, однако позднее распространились и на людские. Так, в наказе от 30 июня 1633 года, данном рейтарскому полковнику Делиберту, указная цена за яловицу определена (в зависимости от качества) в 1,5 - 2 рубля, барана - в 15-20 копеек, курицы - 3 копейки, острамка сена - в 20 копеек, четверти овса - в 25 копеек.

Помимо этого, в войска высылались «харчевники» - маркитанты со своими припасами. Служба эта имела характер принудительной повинности, хотя и добровольное участие не возбранялось. Харчевники должны были готовить всякий харч из привезенных ими же запасов и продавать его служилым людям. Указные цены на них видимо не распространялись.

В армию Шеина - Измайлова изначально было наряжено 968 харчевников (368 из Москвы и 600 из городов), посланных к Смоленску вслед за войсками. Позднее их закрепляли за отдельными частями уже при посылке их в армию.

Для снабжения «немецких» полков и полков нового строя был введен отдельный чрезвычайный налог - сбор «немецких кормов». Сбором руководило специально созданное [в феврале 1632 года]* ведомство - приказ Сбора немецких кормов. Руководили его деятельностью Г. А. Загрязский [18 ноября 1632-го сменен кн. И. М. Барятинским]*, И. Н. Огарев и дьяки Е. Евсеев и Т. Бормосов [до лета1632?, позднее Ф. Степанов (до 3 апреля 1633-го) и П. Внуков (с 3 апреля)]*.

Размер сбора на 1632 год был определен в 200 четей сухарей, 100 четей солоду ячного молотого и 100 пудов ветчины с сохи - в посадах и уездах замосковных, украинных и поморских городов. В дальних понизовых и поморских городах сбор было указано брать деньгами - с сохи по 100 рублей, а с живущей четверти - по полтине. «Дальными городами» в 1633 году было указано считать расположенные более чем в 500 верст от Москвы (возможно эта норма действовала и изначально). Собранное натурой население было обязано везти в Москву за свой счет. В некоторых местах (Белоозеро) сбор производился частью деньгами, частью натурой, причем допускалась замена одних продуктов другими.

Размеры сборов в 1633 году видимо различались для различных категорий плательщиков.

25 декабря 1632 года с поместий и вотчин служилых людей (за исключением находящихся в действующей армии), вдов, недорослей и проч. было указано брать по четверти ржаной муки с живущей чети (с доставкой под Смоленск на своих лошадях). Денежный эквивалент составлял 2 рубля с живущей чети для московских чинов и рубль - для городовых дворян.

12 января 1633-го с монастырских и церковных земель было указано брать уже 2 чети ржаной муки с живущей четверти, тоже с доставкой под Смоленск. Для дальних мест натуральный сбор заменялся денежным - по 1,5 рубля за четверть ржаной муки. Аналогичная замена разрешалась (задним числом) и для плательщиков предыдущей группы.

С посадов в 1633 году брали натурой видимо по осмине ржаной муки и 1,5 осмины сухарей с живущей чети (Ростов) или по рублю деньгами. Поморские посады и черные волости платили по 200 рублей с «живущей сохи» [так у автора].

На 1634 год 29 декабря 1633 года было указано брать с небывших под Смоленском служилых людей, вдов, недорослей и проч. [а также видимо с церковных и монастырских земель, черных волостей и посадов] по осьмине ржаной муки и 3 полуосьмины сухарей с живущей четверти (с доставкой под Смоленск). Денежный эквивалент для дальних мест (уже не 500, а 700 верст от Москвы) остался тем же и составлял 1-2 рубля с живущей чети для светских землевладельцев, рубль - для церковных и 200 рублей с той же «живущей сохи» для черных волостей и посадов.

Собранные корма продавались в полках, на вырученные деньги приказ Сбора немецких кормов должен был производить дополнительные закупки продовольствия. Указные продажные цены на конец августа 1632 года составляли 45 коп. за четверть сухарей; 26 коп. за четверть круп; 75 коп. за четверть толокна;1,5 рубля за пуд масла; 60 коп. за пуд ветчины и 27 коп. за пуд соли.

Всего в 141 (1632 - 1633) году под Смоленск было отправлено 25 546 четвертей ржаной муки, 1 334 четверти пшеничной муки, 15 277 с четвертью четей сухарей, 2 463 четей толокна, 2 039 четей овсяных круп, 151,5 четь гороха, 3 063 пуда 25 гривенок масла, 561 пуд ветчины.

За время кампании «немецкие корма», предназначавшиеся изначально для полков иноземцев и нового строя, превратились фактически в один из основных способов снабжения армии.

Относительно снабжения войск фуражом никаких централизованных мер принято не было и войска добывали его сами, в лучшем случае покупкой, а часто - грабежом (стоявшие под Смоленском - из приставств, см. выше). Лишь при выступлении в поход драгунского полка А. Гордона в 1634 году правительство (побуждаемое требованиями самого полковника) озаботилось устройством в Можайске казенного склада сена. Для этой цели можайскому воеводе кн. Волконскому было отпущено 400 рублей. Купленное воеводой сено предполагалось отпускать драгунам по покупной цене, из расчета 1 воз [примерно 5 пудов?] на 10 лошадей в сутки. Затея не имела особого успеха - сена в Можайске оказалось мало и стоило оно дорого. Вяземскому удалось купить лишь 453 воза (по 44,5 копейки за воз). Согласно жалобам того же Гордона его драгуны на пути от Москвы к Можайску покупали острамок / воз? сена по 20 копеек, а в Можайске с них просили уже 45. В ответ на эти жалобы Москва указала Черкасскому и Пожарскому продавать сено по 30 копеек за воз, однако последние донесли, что, несмотря на отстранение от дела воеводы и замену его выборными целовальниками, дешевле 0,9 - 1 руб. воз сена в Можайске купить уже невозможно.

В целом, как отмечает автор, на первом этапе войны (переход армии Шеина от Москвы к Смоленску) продовольственное снабжение армии было поставлено очень плохо - местных ресурсов не хватало, харчевников было мало, запасов из Москвы высылалось немного и т. д. Более-менее нормально армия снабжалась лишь на стоянках в Можайске и Вязьме - за счет местных складов.

На втором этапе (осада Смоленска до июля - августа 1633-го) положение существенно улучшилось, в основном за счет организации приставств и доставки «государевых запасов» (т. е. «немецких кормов») из Москвы. Некоторый недостаток ощущался только в мясных припасах. Помимо этого не хватало и специалистов по приготовлению пищи - в первую очередь хлебников, для выпечки хлеба из поступавшей в армию муки (последняя вытеснила в снабжении сухари поскольку «немцы» жрать сухари не хотели).

На третьем этапе (подход армии Владислава к Смоленску) снабжение вновь начало ухудшаться. Подходившая к Смоленску польская армия постепенно отнимала у армии Шеина волости-приставства и уже к августу 1633 года хлеб (в январе стоивший в полках дешевле чем в Москве) здесь «вздорожал перед московским вдвое и втрое». В сентябре 1633-го при перегруппировке армии были брошены и потеряны значительные запасы продовольствия, одновременно оказалась резко затруднена связь с Москвой. В начале октября она была прервана окончательно, подвоз из центра полностью прекратился и положение со снабжением стало стремительно ухудшаться.

* Лисейцев Д. В и др. Приказы Московского государства XVI - XVII вв. Словарь-справочник.

Посошные люди

скрытый текст

«Для разнообразных работ и перевозок армии требовались рабочие люди и транспортные средства - подводы. Сам Шеин определял потребность своей армии в рабочей силе («деловцах») в 3 000 человек.

Сбор людей, лошадей и подвод с посадов (кроме Москвы) и черных волостей был объявлен еще в мае 1631 года (войну изначально предполагалось начать в 1631-м). Было указано брать с сохи по 4 человека и 4 подводы с лошадями, а с перехожей (т. е. не тяглой) пашни деньгами примерно по 100 руб. за человека, однако сроки найма указом не определялись, что позднее создало массу проблем.

Миры, не имея от правительства определенных указаний, набирали посошных на самые разные сроки (от нескольких месяцев до года), к тому же и само начало войны оказалось отложено, ко времени старта кампании у многих посошных истекло время найма и они стали разъезжаться по домам (с т. з. правительства - «бежать со службы»).

Исправляя допущенную ошибку правительство [летом 1632?] установило годовой срок найма посохи. Тем у кого срок найма заканчивался было приказано платить в полках из казенных денег (с последующим возмещением за счет миров), на места были разосланы грамоты с приказом либо выслать выслужившим свой срок посошным замену, либо прислать деньги для продления их службы на новый срок. Особого эффекта эти грамоты не имели и 27 октября 1632 года по городам было приказано послать специальных сборщиков. Им предписывалось: а) бить кнутом «беглых» посошных; б) бить кнутом их нанимателей (по 5 человек на город); в) доправить по 100 руб. за каждого «беглого» с его поручиков; в) доправить вместо беглых нужное число посошных и наемных денег для них; г) доправить нужные суммы денег с перехожей пашни; д) доправить с воевод и подьячих двойные прогоны от Москвы до города и обратно - за то что норовили местным; е) проверить поручные записи по остающимся на службе посошным и, в случае если они наняты меньше чем на год, предложить нанимателям выслать им замену или деньги для оплаты продленной службы.

Несмотря на все эти строгости посошные и позднее нередко нанимались на срок меньше года - обычно на 4 - 6 месяцев.

Посошные нанимались с лошадями и телегами, с кирками, топорами, заступами и лопатами. Найм был в целом делом добровольным, однако в ряде случаев на службу записывались мирские должники плата которых шла в зачет их долга. По нанятому посошному брались поручные записи, хранившиеся у воеводы или мира. Посошный человек обязывался «всякое посошное дело делать, что ни велят» и без государева указа и отпуска со службы не съезжать.

Плата посошных сильно колебалась, в Поморье составляя от 2 до 8,25 руб. в месяц, в среднем 3 - 5 рублей. Плата в 3-5 рублей считалась низкой и других городах видимо платили больше - отвечавший за набор посохи приказ Приказных дел в качестве нормы воспринимал плату в 8 рублей в месяц.

В некоторых случаях размер платы мог зависеть от срока службы. Так, муромскому посадскому Григорию Степанову, нанявшемуся в 141 году на полгода, обещали по 4,5 рубля в месяц, а за каждый лишний месяц службы - уже по 7 руб. + компенсацию стоимости харчей и прочих убытков.

Деньги очень часто выдавали вперед, хотя правительство требовало ежемесячных выплат - через присылаемых мирских целовальников.

По истечении срока службы наниматели должны были прислать посошному замену или выслать деньги на «перестойные» месяцы сверх уговоренных. Эти обязательства сплошь и рядом нарушались и не получавшие смены и денег посошные разбегались со службы. К сентябрю 1633 года, по уверению Шеина, посохи у него совсем не осталось. В связи с этим 12 сентября 1633 года под Смоленск было указано набирать посоху уже в Смоленском, Дорогобужском, Бельском, Рославльском и Серпейском уездах - по человеку с 5 дворов.

О службе посошных в ближнем тылу действующей армии можно судить по сохранившейся приказной выписке фиксирующей приезд, службы и бегство посошных между 12 сентября 1633 и 11 апреля 1634 годов. Всего за это время прибыло в Москву 655 посошных (75% из поморских городов, больше всего из Каргополя и Устюга - по 105 чел.), из них 21 сбежал «не быв на службе», 9 умерло, 2 чел. больны, 23 явились без лошадей и служить не могли, остальные были на службах. Из этих 600 чел. 45 сбежало со служб, 6 не явились в Москву за отпуском и 184 человека, явившись в Москву после служб, «сошли не дождавшись государева указа».

Службы этих посошных состояли в основном из тыловых перевозок - возили в Можайск и Белую свинец, порох, пищали, хлебные запасы, а также личный состав (стрельцов, драгун), пленных на размен и проч.

Сбором посошных занимался приказ Приказных дел, в документах, как пишет автор, иногда именовавшийся приказом Сбора подвод*. [Во главе приказа в 1630/31 - мае 1632 года стояли боярин кн. Д. М. Пожарский, кн. Д. П. Пожарский-Лопата (в товарищах с января 1632-го) и дьяк Г. Волков. В мае - начале июля 1632 года судьей приказа был окольничий А. В. Измайлов (с теми же товарищами), позднее, с 1632/33 и до 1637-го - боярин кн. Ю. Я. Сулешев, с теми Д. П. Пожарским и и Г. Волковым, а также кн. Н. М. Мезецким в товарищах. У автора приказ возглавляли кн. Д. М. Пожарский (с перерывом на Измайлова) и Г. Волков]**.

Отдельно производился набор подвод [посошных?] в Москве. Всего с московских дворовладельцев, а также членов корпораций гостей, гостиной и суконной сотен (включая лиц не имевших московских дворов) было приказано собрать 1 000 подвод с людьми. От сбора освобождались патриаршие слободы, церковные причетники и дворы бывших в походе, на службах и в посольствах. Сбором подвод в Москве ведали сначала боярин Ф. И. Шереметев, окольничий Л. И. Карпов и дьяк М. Данилов, позднее окольничий кн. А. М. Львов и М. Данилов. 8 августа 1632 прием подвод передан приказу Приказных дел (см. выше).

Помимо этого, в ноябре - декабре 1632 года был объявлен сбор «запросных подвод» - сколько кому возможно, с церковных иерархов, монастырей, московских чинов и проч. Для дальних мест (500 и более верст от Москвы, допускалась замена подвод денежным взносом - по 5 руб. за подводу). Сбор был теоретически добровольный, однако добровольность эта не всегда выдерживалась, так, подьячих Устюжской чети было приказано обложить «смотря по пожиткам». Общие результаты сбора неизвестны, однако только с московских чинов было собрано более 950 подвод.

Сбором запросных подвод заведовал поначалу тот же приказ Приказных дел, однако уже в начале декабря 1632 года он был передан приказу Сбора немецких кормов.

* Справочник Лисейцева - Рогожина - Эскина считает, что приказ Приказных дел с 1632/33 года именовался приказом Сбора даточных людей.

** Там же

Система обороны границ и ее состояние

скрытый текст

Система обороны западной границы, как отмечает автор, основывалась в основном на укрепленных городах-крепостях. На южной границе они дополнялись армией ежегодно выходившей на «береговую» службу, засечной чертой, сторожевой службой и проч.

Западные города-крепости, устроенные в стратегически важных местах, преграждали вражеским армиям путь вглубь страны. Южные, помимо этого, служили центрами сторожевой службы и укрытиями от татарских набегов для местного русского населения. Собственно страгегическое значение южных городов, было по мнению автора, невелико, поскольку подвижные татарские армии легко могли их обойти.

Промежуточное положение занимали города «Северы» (к которым автор отнес и Брянск) которым угрожали одновременно и татары и литва.

Далее автор приводит обширную сводку сведений о состоянии городов, их укреплений и гарнизонов ко времени Смоленской войны - от Пскова до Северщины и от Северщины до рязанских городов.

Города эти автор разделил на несколько групп. К первой он отнес города защищавшие страну от литвы, а на юге - от литвы и татар одновременно. Эту группу автор, в свою очередь, условно подразделил на города правофланговые - к северу от Вязьмы и левофланговые - к югу.

К правофланговым автором отнесены Псков, Остров, Опочка, Торопец, Великие Луки, Ржева Владимирова, Зубцов, Вязьма (первая, ближайшая к границе, линия), а также Осташков, Торжок, Старица, Волоколамск, Руза Можайск, Верея (Борисово городище), Боровск (вторая, внутренняя линия).